Blog

Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.

Buy European beim Podcast-Hosting: Warum ich Libsyn verlasse und nun auf LetsCast.fm aus Deutschland setze

Warum ich Libsyn als Podcast-Hoster verlassen und mich für LetsCast.fm entschieden habe. Ein Erfahrungsbericht zum Umzug, Datenschutz und Vergleich beider Hoster.

Vor einiger Zeit habe ich beschlossen, meine US-basierten Tools Schritt für Schritt durch europäische Alternativen zu ersetzen.

(Zum Blogartikel: Buy European: Europäische Alternativen für US-Business- und Marketingtools)

Mein erster konsequenter Schritt ist mein Podcast-Hoster.

Warum ich mich gegen Libsyn und für LetsCast.fm entschieden habe und wie der Umzug vonstatten ging, erzähle ich in diesem Blogartikel.

Warum ich Libsyn verlassen habe

Als ich im Herbst 2023 mit meinem Podcast „Social-Media-frei“ gestartet bin, war ich mehr oder weniger ein Podcast-Neuling.

Meine Devise: Schnell in die Umsetzung zu kommen und mir das Leben nicht komplizierter machen als nötig.

Libsyn war damals die naheliegende Wahl. Ein erfahrener, weit verbreiteter Anbieter.

Bereut habe ich es zu keinem Zeitpunkt, denn Libsyn kommt mit vielen Vorteilen:

ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

intuitive Bedienung (auch wenn das Design etwas altbacken ist)

aussagekräftige, aber nicht zu überladene Statistiken

Trotzdem war klar: Wenn ich es ernst meine mit „Buy European“, dann ist mein Podcast-Hoster einer der einfachsten Hebel.

Ein Podcast-Umzug ist eine dieser klassischen „Low Hanging Fruits“: eine unkomplizierte Aufgabe, die in kürzester Zeit erledigt ist.

Warum LetsCast.fm?

Nach kurzer Recherche war LetsCast.fm bereits in meiner näheren Auswahl. Und das aus gutem Grund:

Serverstandort Deutschland: Alle Daten bleiben in der EU. Keine Drittanbieter-Analyse, keine Verlagerung in Nicht-EU-Staaten.

DSGVO-konformer Webplayer: Der Player setzt keine Cookies, kein Local Storage, kein Tracking – im Gegensatz zu vielen US-Plattformen wie Spotify oder Libsyn.

Faire und transparente Pläne: Alle Funktionen sind in jedem Tarif enthalten. Die Preise unterscheiden sich nur anhand der monatlichen Download-Zahl. Das ist – zumindest soweit ich es überblicke – selten und sehr fair. Einstieg: ab 9 Euro/Monat.

Integrierte Spotify-Statistiken: Bei Libsyn musste ich diese separat einsehen. LetsCast.fm erfasst Spotify-Downloads direkt im Dashboard (via Passthrough).

Intuitive Bedienung: Ich kam mit dem Backend sofort gut klar – alles war selbsterklärend.

Schneller, persönlicher Support: Meine Fragen wurden schnell und kompetent beantwortet. Es gibt sogar eine Slack-Gruppe für Nutzer*innen, die ich bisher aber nicht genutzt habe.

Hier noch einmal Libsyn vs. LetsCast.fm im Überblick

| Kriterium | Libsyn (USA) | LetsCast.fm (Deutschland) |

|---|---|---|

| Preis-Leistungs-Verhältnis | Sehr gut – günstige Einstiegspakete, viele Funktionen inklusive | Fair und transparent – Pläne unterscheiden sich nur nach Download-Volumen, nicht nach Features |

| Benutzeroberfläche | Intuitiv, aber etwas altmodisches Design | Übersichtlich und selbsterklärend |

| Statistiken | Informativ und nicht überladen; allerdings keine Spotify-Integration | DSGVO-konforme, anonyme Statistiken inkl. Spotify-Downloads |

| Datenschutz / DSGVO-Konformität | Server in den USA, potenziell problematisch wegen Cloud Act | Serverstandort Deutschland, keine Datenübertragung in Drittstaaten |

| Web-Player | Funktional, aber setzt Cookies und ist nicht 100 % datenschutzfreundlich | Keine Cookies, kein Tracking, keine Local-Storage |

| Verfügbarkeit von Spotify-Daten | Nicht direkt integriert, separater Login nötig | Spotify-Passthrough aktiv – alle Daten direkt im Dashboard sichtbar |

| Support | Funktioniert, aber eher standardisiert / Ticket-System | Persönlich, schnell und auf Deutsch; auch Slack-Gruppe vorhanden |

| Unternehmenssitz & Werte | USA – primär auf US-Markt fokussiert | Deutschland – klarer Fokus auf europäische Werte & digitale Souveränität |

Wie der Umzug von Libsyn zu LetsCast.fm verlaufen ist

Ein bisschen Bammel hatte ich vor dem Umzug ja schon, aber: Das Ganze war unkomplizierter als gedacht.

Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung dank LetsCast.fm

Auf der LetsCast-Website fand ich eine detaillierte Anleitung für den Umzug. Ich musste lediglich:

die alte RSS-Feed-URL bei Libsyn kopieren und bei LetsCast eingeben

eine Weiterleitung bei Libsyn auf den neuen Feed einrichten

die neue Feed-URL bei Spotify & Apple eintragen

Ein kleiner Punkt fehlte in der Anleitung, aber der Support konnte sofort helfen.

Gut zu wissen:

Libsyn setzt (wie andere Podcast-Hoster übrigens auch) aus Sicherheitsgründen standardmäßig einen „Feed Locked“-Tag, um einen unrechtmäßigen Import eines Podcasts zu unterbinden.

Den musst du in den Einstellungen deaktivieren, bevor du deinen Podcast bei einem anderen Hoster importieren kannst. Sonst erscheint eine Fehlermeldung.

Wie lange hat der Umzug von Libsyn zu LetsCast.fm gedauert?

Der reine Import meiner knapp 70 Episoden war in wenigen Minuten erledigt.

Ich habe dann noch die Shownotes nachbearbeitet (Textformatierung wurde nicht zu 100 % übernommen) und die Audio-Dateien geprüft. Aufwand: ca. 1–2 Stunden.

Dann werde ich auch demnächst auch noch den Spotify-Player durch einen HTML5-Player austauschen, was vermutlich auch noch mal ein Stündchen dauern wird.

Unterm Strich ist der gesamte Umzug also in einem Vormittag erledigt.

Fazit: Für wen lohnt sich der Wechsel?

Könnte ein Wechsel von Libsyn zu LetsCast.fm auch für dich sinnvoll sein? Ich glaube: Ja, wenn du …

✅ auf europäische Tools in deinem Business und Marketing setzen möchtest

✅ Wert auf Datenschutz und DSGVO-Konformität legst

✅ viele oder lange Episoden auf einmal einplanst

✅ persönlichen Support auf deutsch schätzt

✅ ein deutsches Backend nutzen willst

Ich bin jedenfalls happy, diesen Schritt gemacht zu haben und meinem Ziel eines vollständig EU-basierten Marketings etwas näherzukommen.

Entscheidungsarchitektur im Marketing: Eine kurze Einführung für Selbstständige

Was ist Entscheidungsarchitektur und was hat das mit Marketing zu tun? In diesem Blogartikel finden Selbstständige Einblicke zur ethischen Gestaltung und Anordnung von Wörtern, Farben und Bildern im Marketing, um anderen Menschen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen zu ermöglichen.

Ich bin eine Entscheidungsarchitektin.

Ich ordne Wörter und Designelemente und baue sie zu einem Newsletter zusammen. Oder zu einer Seite auf meiner Website. Oder zu einem Blogartikel wie diesem hier.

Ich fördere damit immer auch ein bestimmtes Verhalten – ob bewusst oder unbewusst.

Wenn du Marketing machst, bist auch du eine Entscheidungsarchitektin oder ein Entscheidungsarchitekt. Auch wenn du dir deiner Rolle vielleicht noch gar nicht bewusst bist.

Mit jeder Webseite, jedem Newsletter, Bild, Video oder Blogartikel triffst du Entscheidungen über Wortwahl, Reihenfolge, Farben und Design.

Diese Elemente beeinflussen, wie deine Kund*innen wahrnehmen, denken und letztendlich handeln.

Übrigens: Der Begriff „Entscheidungsarchitekt“ wurde durch das Buch „Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt“ von Nobelpreisträger Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein geprägt.

Was bedeutet das für dein Marketing?

Die Entscheidungsarchitektur an sich ist nicht problematisch – schließlich müssen Wörter und Designelemente in irgendeiner Form angeordnet werden.

Es geht vielmehr darum, zu reflektieren, welches Verhalten wir mit unserer Entscheidungsarchitektur fördern möchten – und warum.

Entscheidungsarchitektur beim Verkaufen: Drei Beispiele

1. Entscheidungsarchitektur im Supermarkt

Die meisten Supermärkte fördern mit ihrer Entscheidungsarchitektur ungesundes Essverhalten, indem sie:

Süßigkeiten und Alkohol direkt im Wartebereich der Kassen platzieren

Impulskäufe durch strategische Produktplatzierung fördern

Kinderprodukte mit viel Zucker auf Augenhöhe der kleinen Konsument*innen platzieren

Statt überlegte, rationale Wahlmöglichkeiten zu unterstützen, fördert die Entscheidungsarchitektur der Supermärkte spontane, emotionsgesteuerte Kaufentscheidungen.

2. Entscheidungsarchitektur in Onlineshops

Viele Onlineshops nutzen künstliche Verknappung, um Dringlichkeit zu erzeugen:

„Nur noch 3 Stück verfügbar!“

Countdown-Timer für zeitlich begrenzte Angebote

„15 andere Personen schauen sich dieses Produkt gerade an“

Early-Bird-Rabatte und Flash Sales

Diese Techniken spielen mit der Angst, etwas zu verpassen (FOMO), und drängen Menschen zu schnellen, oft unüberlegten Entscheidungen.

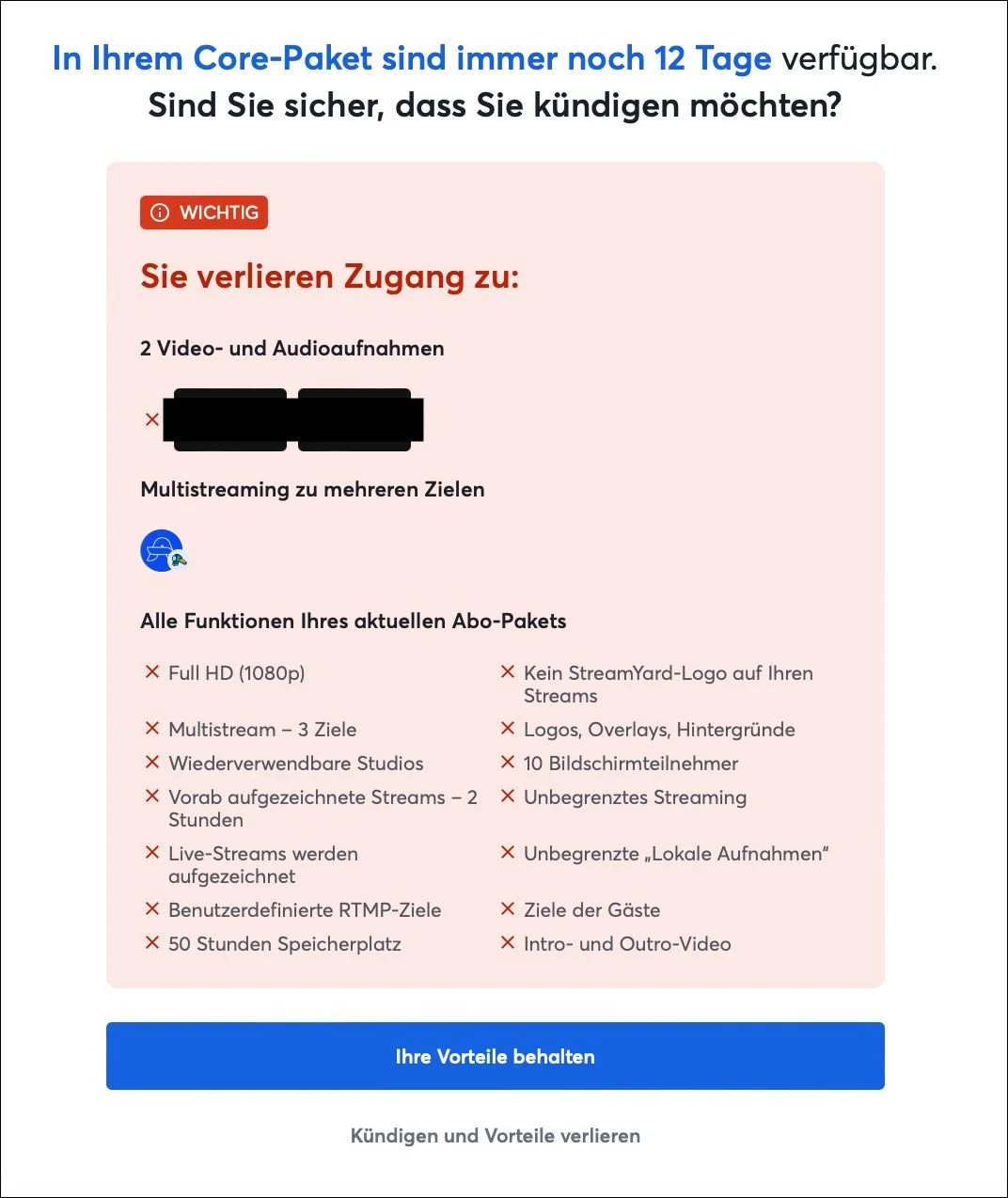

3. Entscheidungsarchitektur auf Websites

Die Entscheidungsarchitektur in Cookie-Leisten drängt mit bestimmten Designmustern, irreführender Sprache oder dem Verstecken datenschutzfreundlicher Optionen Menschen dazu, möglichst niedrige Datenschutzeinstellungen zu akzeptieren:

Der Akzeptieren-Button ist auffälliger gestaltet als der Ablehnen-Button

Der Ablehnen-Button fehlt komplett oder versteckt sich in Untermenüs

Komplizierte Einstellungen erschweren datenschutzbewusste Entscheidungen

Eine bessere Entscheidungsarchitektur für dein Marketing

Als wertegetriebene Selbstständige können wir uns darum bemühen, mit unserem Marketing gute Bedingungen für Entscheidungen zu schaffen.

Entscheidungen, die potenziellen Kund*innen wirklich gut tun, sind:

1. Informiert

Wenn wir alle relevanten Informationen transparent und verständlich zur Verfügung stellen, können Menschen Entscheidungen treffen, die wirklich zu ihnen passen.

2. Überlegt

Wenn wir Menschen Zeit und Raum für überlegte Entscheidungen geben, anstatt künstlichen Druck durch Verknappung oder Zeitlimits aufzubauen, können nachhaltige Beziehungen entstehen.

3. Selbstbestimmt

Die Autonomie anderer Menschen zu respektieren und auf manipulative Taktiken zu verzichten, schafft eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und Vertrauens.

Einladungen für positive Veränderungen in deinem Business

Die ersten Schritte in Richtung positive Entscheidungsarchitektur im Marketing können so aussehen:

✅ Faire Cookie-Einstellungen: Wie wäre es, wenn Akzeptieren- und Ablehnen-Button die gleiche Farbe hätten? So können Menschen bewusste Entscheidungen treffen, die zu ihnen passen.

✅ Einfache Abmeldeprozesse: Ein einfacher Abmeldeprozess vom Newsletter, der genauso unkompliziert ist wie das Anmelden, zeigt Wertschätzung.

✅ Transparente Preisgestaltung: Eine klare, offene Preisgestaltung ohne versteckte Kosten oder irreführende Rabattaktionen schafft eine Basis für langfristige Beziehungen.

✅ Bedürfnisse wertschätzen: Wäre es nicht schön, nur solche Käufe zu fördern, die für andere Menschen wirklich sinnvoll und bereichernd sind?

Fazit

Eine positive Entscheidungsarchitektur im Marketing bedeutet letztlich, das langfristige Vertrauen deiner Kund*innen über kurzfristigen Profit zu stellen.

Wenn andere Menschen spüren, dass du ihnen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen ermöglichst, werden sie dir langfristig vertrauen – und genau dieses Vertrauen ist die beste Grundlage für deine Selbstständigkeit.

Social Media: Die moderne Sunk Cost Fallacy

Die Sunk Cost Fallacy ist ein Denkfehler, bei dem wir an etwas festhalten, weil wir bereits Zeit, Geld oder Energie investiert haben – selbst wenn es vielleicht besser wäre, einen anderen Weg einzuschlagen. Auch Selbstständige fallen in diese Denkfalle, wenn es um Social Media geht und sie denken: „Ich habe schon so viel Zeit in Instagram & Co. gesteckt – jetzt kann ich unmöglich damit aufhören!“

Kennst du das?

Du schaust einen furchtbaren Film zu Ende, nur weil du schon die Hälfte gesehen hast.

Oder du trägst diese unbequemen (aber teuren!) Schuhe weiter, obwohl sie für dich unangenehm sind.

Vielleicht liest du auch in einem Buch weiter, das dich langweilt, nur weil du bereits 100 Seiten gelesen hast.

Oder du isst im Restaurant deine Portion auf, obwohl du längst satt bist – schließlich hast du dafür bezahlt.

In der Betriebswirtschaftslehre gibt es dafür einen Begriff: die Sunk Cost Fallacy.

Das ist ein Denkfehler, bei dem wir an etwas festhalten, weil wir bereits Zeit, Geld oder Energie investiert haben – selbst wenn es vielleicht besser wäre, einen anderen Weg einzuschlagen.

Sunk Cost Fallacy und Social Media

Viele Selbstständige fallen genau in diese Denkfalle, wenn es um Social Media geht. Der Gedanke geht in etwa so:

„Ich habe schon so viel Zeit in Instagram & Co. gesteckt – jetzt kann ich unmöglich damit aufhören!“

Die Aussicht, Social Media zu verlassen, fühlt sich weniger wie Befreiung an, sondern eher wie ein Verlust, den es unbedingt zu vermeiden gilt.

Doch selbst mit kapitalistischer Brille betrachtet ist das irrational:

Wenn soziale Medien täglich deine Zeit, Energie und Geld verschlingen, ohne dir nennenswerte Ergebnisse zu liefern – solltest du dann nicht schnellstmöglich aufhören, diese kostbaren Ressourcen zu verschwenden?

Die harte Wahrheit über Social Media

Soziale Medien vermitteln uns das Gefühl, nur noch einen Post von einem viralen Hit oder einer neuen Kundin entfernt zu sein.

Doch das ist einfach nicht wahr.

Es mag Selbstständige und Unternehmer*innen geben, die auf, mit oder durch Social Media überdurchschnittlich erfolgreich sind.

Doch für die meisten werden sich die großen Social-Media-Versprechen nicht erfüllen:

Nur 4% aller Influencer*innen können vollständig von ihrem Instagram-Account leben. (Quelle)

Über 75% der Influencer*innen in Deutschland sind Nano- oder Micro-Influencer:innen, deren Verdienst gerade so ausreicht, um ihre Social-Media-Tätigkeit zu finanzieren. (Quelle)

Belastbare Zahlen, die zeigen, für wie viele Selbstständige sich Social-Media-Marketing tatsächlich lohnt, existieren meines Wissen überhaupt nicht.

Eine ehrliche Bestandsaufnahme könnte helfen

Wenn du am liebsten noch heute aus Social Media aussteigen würdest, aber zögerst, weil du schon so viel investiert hast, wäre es hilfreich zu bedenken:

Deine bereits investierten Ressourcen (die „versunkenen Kosten“) sind weg und sollten keine Rolle bei deiner Entscheidung über die Zukunft spielen.

Stattdessen solltest du nur betrachten, was ab jetzt das Beste für dich ist:

Social-Media-Marketing – oder Marketing ohne Social Media?

8 Fragen zum Weiterdenken

Vielleicht sind diese Fragen für deine Überlegungen hilfreich:

Wie viel Zeit verbringst du wöchentlich mit Social Media-Marketing und was könntest du in dieser Zeit stattdessen tun?

Welche konkreten, messbaren Ergebnisse haben dir soziale Medien in den letzten sechs Monaten gebracht?

Würdest du heute wieder mit Social Media anfangen, wenn du noch nicht dort wärst?

Welche alternativen Marketingkanäle hast du bisher vernachlässigt, die möglicherweise besser zu dir und deinen Stärken passen könnten?

Wie würde dein Arbeitsalltag aussehen, wenn du Social Media komplett aus deiner Marketingstrategie streichen würdest?

Was ist dein größtes Argument FÜR Social Media – abgesehen von den bereits investierten Ressourcen oder der Hoffnung auf Reichweite?

Welche deiner Kund*innen hast du tatsächlich über Social Media gewonnen und wie zufrieden bist du mit diesen Kundenbeziehungen?

Fühlst du dich nach dem Posten und Interagieren auf Social Media energiegeladen oder erschöpft?

Möglichkeiten abseits von Social Media

Vielleicht ist es an der Zeit, die Sunk Cost Fallacy hinter dir zu lassen und ein Marketing zu finden, das wirklich zu dir passt?

Buy European: Europäische Alternativen für US-Business- und Marketingtools

Mein Plan ist, meine US-Business- und Marketingtools nach und nach durch europäische Alternativen zu ersetzen. Deiner auch? Ich habe recherchiert und eine Liste erstellt. Hier findest du europäische Alternativen fürs Marketing, für Newsletter, Videokonferenzen, Podcasthoster, Browser, Suchmaschinen, Selfpublishing und viele mehr.

ein Plan ist, meine US-Business- und Marketingtools nach und nach mit europäischen Alternativen zu ersetzen.

Deiner auch?

Ich habe recherchiert und im Folgenden eine erste Übersicht erstellt. (Sollte ich weitere alternative Tools entdecken oder ausprobieren, werde ich die Liste weiter aktualisieren.)

EU-Alternativen für US-Onlinetools

Marketing (Europäische Alternativen zu Instagram)

🇺🇲 Instagram, Facebook, X (Twitter), Pinterest, LinkedIn

🇪🇺 Je nach Anbieter: Website, Blog, Podcast, Newsletter

🇩🇪 Mastodon

🇫🇷 BeReal

Website (Europäische Alternative zu Squarespace)

🇺🇲 Squarespace

🇪🇺 WordPress (Open Source)

🇩🇪 Chimpify

Newsletter (Europäische Alternativen zu Mailchimp)

🇺🇲 Mailchimp, ActiveCampaign, Kit (ehemals ConvertKit), MailerLite (Serverstandort: Europa)

🇫🇷 Brevo

🏴 Klick-Tipp (Serverstandort: Deutschland)

🇩🇪 rapidmail

🇩🇪 CleverReach

Bezahlter Newsletter (Europäische Alternative zu Substack)

🇺🇲 Substack

🇩🇪 Steady

Podcasthost (Europäische Alternative zu Libsyn)

🇺🇲 Libsyn

🇩🇪 LetsCast.fm

🇩🇪 Podigee

✅ Geschafft! Meinen Erfahrungsbericht zum Umzug von Libsyn zu LetsCast.fm findest du hier. (Link zum Blogartikel)

Onlinekurse verkaufen und hosten (Europäische Alternativen zu Kajabi)

🇺🇲 Kajabi, Teachable

🇩🇪 Ablefy

🇩🇪 Verkauf über Digistore24 + Hosten auf eigener Website

🇩🇪 Tentary + Hosten auf eigener Website

Selfpublishing (Europäische Alternative zu Amazon)

🇺🇲 Amazon

🇩🇪 tolino media

Videokonferenzen (Europäische Alternativen zu Zoom)

🇺🇲 Zoom, Microsoft Teams

🇳🇴 Whereby

🇩🇪 OpenTalk

🇦🇹 fairmeeting

Suchmaschine (Europäische Alternative zu Google)

🇺🇲 Google

🇩🇪 Ecosia

Browser (Europäische Alternativen zu Chrome)

🇺🇲 Chrome, Safari

🇳🇴 Vivaldi

Analyse und Tracking (Europäische Alternative zu Google Analytics)

🇺🇲 Google Analytics

🇵🇱 Piwik PRO

Projektmanagement & Workmanagement (Europäische Alternativen zu Trello, Asana oder Notion)

Kollaborativ Arbeiten + Cloud (Europäische Alternative zu Google Drive und Google Docs)

Passwortmanager (Europäische Alternativen zu LastPass oder 1Password)

🇺🇲 LastPass, 1Password

🇨🇭 Proton Pass

🇩🇪 heylogin

🇱🇺 Passbolt

KI (Europäische Alternative zu ChatGPT)

🇺🇸 ChatGPT

Hilft dir diese Übersicht weiter? Teile sie jederzeit mit Menschen, die ebenfalls Alternativen für US-Tools suchen. Vielen Dank!

Das ist ein Zeichen!

Satzzeichen richtig setzen und mit den richtigen Satzzeichen deine Marketingtexte verbessern. Von Punkt bis Apostroph: Diese Mini-Zeichenkunde macht deine Marketingtexte klarer, dynamischer und professioneller. Weniger Drama, mehr Wirkung!

Manchmal, wenn ich mich eigentlich um die Steuererklärung kümmern sollte, denke ich über Satzzeichen nach.

So auch heute.

Fakt ist: Wenn du Marketingtexte für Website, Blog, Newsletter oder Social Media schreibst, nutzt du Satzzeichen.

Doch vermutlich hast du dich bisher kaum mit Punkten, Gedankenstrichen, Ausrufezeichen und Co. beschäftigt. Dabei liegt es nicht nur am Inhalt, ob Menschen deine Texte gerne lesen und teilen.

Sondern auch an deinen Satzzeichen.

(Wirklich!)

Mehr davon: Diese Satzzeichen bringen Klarheit in deinen Text

Die meisten Onlinetexte könnten mehr von den folgenden beiden Satzzeichen vertragen. Denn sie machen Texte übersichtlich und verständlich.

✅ Punkt (.)

König der Klarheit und vielleicht mein allerliebstes Satzzeichen. Denn ein Punkt schafft abgeschlossene Gedanken. Und kurze Sätze lassen sich online leichter lesen als lange Sätze.

Tipp für die Praxis: Kürze deine Sätze, indem du unnötige Kommas in Punkte verwandelst.

✅ Bullet Point (•)

Gerade für Onlinetexte ein echter Alleskönner. Bullet Points strukturieren Informationen, machen Texte übersichtlicher und erleichtern das Scannen von Onlinetexten. Besonders nützlich für Blogartikel, Newsletter und Angebotstexte.

Tipp für die Praxis: Lass die KI deines Vertrauens deine Marketingtexte auf geeignete Stellen für Bullet Points untersuchen.

Mehr davon: Diese Satzzeichen sorgen für Dynamik beim Lesen

Diese beiden Satzzeichen machen Onlinetexte lebendig und ausdrucksstark. Auch hier darf es gerne mehr davon sein.

✅ Fragezeichen (?)

Fragezeichen sind Gesprächsöffner. Sie binden die Menschen, die deine Texte lesen, ein und machen neugierig.

Tipp für die Praxis: Schau dir die Zwischenüberschriften in deinen Websitetexten oder Blogartikeln an. Lässt sich die ein oder andere Zwischenüberschrift als Frage formulieren?

✅ Doppelpunkt (:)

Mag manchmal etwas akademisch wirken, aber ich bin ein Fan. Ein Doppelpunkt leitet Beispiele, Erklärungen und Listen ein. Er verbindet zwei Sätze und bringt mich dazu, weiterlesen zu wollen.

Tipp für die Praxis: Nutze den Doppelpunkt, um etwas anzukündigen und dann direkt zu zeigen – statt es umständlich zu erklären:

Nope: „Ich erkläre dir nun, wie du den Doppelpunkt richtig verwendest. Man kann ihn nutzen, um…“

Yes: „So nutzt du den Doppelpunkt richtig: Er kündigt an, was folgt – klar und prägnant.“

Weniger davon: Satzzeichen, die Texte unnötig dramatisch machen

Die folgenden Satzzeichen sollten wir lieber sparsamer in Onlinetexten einsetzen, denn sie haben für mich immer was von Drama Lama.

❌ Ausrufezeichen (!)

Für mich völlig überbewertet. Wird gerade in Onlinetexten nahezu inflationär verwendet. Vielleicht liegt es daran, dass Menschen online inzwischen in einem Befehlston miteinander kommunizieren.

„Abonniere den Newsletter!“, „Folge mir auf TikTok!“, „Like den Post!“, „Sei dankbar!“, „Lebe!“

Sobald wir uns von dieser Command Culture (Link zum Blogartikel) verabschieden, gibt es aber nur wenige gute Gründe, Ausrufezeichen zu benutzen. Allen voran Ausrufe wie „Hey!“, „Nein!“ oder „Hilfe!“. In allen anderen Fällen reicht ein Punkt vollkommen aus.

Tipp für die Praxis: Verwendest du ein Ausrufezeichen in deinem Text? Wenn du darin nicht gerade um Hilfe schreist, ist es vermutlich unnötig. Einfach durch einen Punkt ersetzen.

Ich habe mich in diesem Text zum Beispiel für zwei Ausrufezeichen entschieden, weil die Stellen für mich einen Ausrufcharakter haben:

im Titel „Das ist ein Zeichen!“

bei „Wirklich!“

Der Rest ist normale Aussage.

❌ Ellipse (…)

Eine Ellipse ist ein starkes Werkzeug, aber wie Chili in der Küche: Eine Prise bringt Würze, zu viel macht das Gericht vermutlich ungenießbar:

„Früher hatte ich nichts … keinen Plan … keinen Erfolg … und dann … änderte sich alles …“

„Ich habe lange überlegt … soll ich es tun … oder nicht …? Aber dann habe ich entschieden … Ihr könnt jetzt mein E-Book kaufen …“

Tipp für die Praxis: Es gibt nur wenige Anwendungsszenarien, in denen die Ellipse wirklich Sinn macht. Zum Beispiel wenn du beim Zitieren etwas weglässt. Für die meisten Marketingtexte sind Ellipsen unnötig und können – pun intended – weggelassen und durch ein anderes Satzzeichen ersetzt werden.

Weniger davon: Satzzeichen, die oft falsch verwendet werden

Auch diese beiden Satzzeichen werden oft verwendet – allerdings falsch.

❌ Anführungszeichen („“)

Anführungszeichen brauchst du nur für:

Wörtliche Zitate („Ich liebe gutes Marketing“, sagte niemand nach diesen Beispielen).

Echte Ironie (wenn du bewusst Humor einbauen willst)

Fachbegriffe, die du erklärst („Conversion Rate“ bezeichnet …)

In allen anderen Fällen können Anführungszeichen zu absurden, unfreiwillig komischen oder einfach nur verwirrenden Botschaften führen.

Manche setzen Anführungszeichen, um etwas hervorzuheben – aber es wirkt, als meinten sie es ironisch oder nicht ernst. Oder sie nutzen Anführungszeichen, um ein Wort zu betonen – aber lassen es eher seltsam oder verdächtig klingen.

Hier drei Worst-Case-Szenarien

„Frische“ Brötchen hier! 👉 Oh, also doch von gestern?

Hier gibt es „echten“ Kundenservice. 👉 Ist er sonst nicht echt?

Wir sind „Experten“ für Webdesign. 👉 Okay, dann doch lieber jemand anders.

Tipp für die Praxis: Eine grundsätzliche Skepsis bei Anführungszeichen ist gut. Für Marketingtexte brauchst du Anführungszeichen meist nur bei Zitaten oder wenn du dich auf einen Begriff beziehst. Ansonsten darfst du sie getrost löschen.

❌ Apostroph (’)

Es gibt genau zwei gute Gründe für einen Apostroph:

ein Buchstabe wird weggelassen (Ich schaff’ das schon)

Genitiv bei einem Namen, der auf „s“ endet (Klaus’ fragile Männlichkeit)

Keine guten Gründe für einen Apostroph sind:

Genitiv bei jedem anderen Namen (Maria’s Auto), vor allem blöd, wenn Restaurants und Cafés so heißen (Lena’s Café)

Plural (die Auto’s)

Tipp für die Praxis: Am besten eine grundsätzliche Skepsis bei Apostrophen antrainieren, besonders bei Genitiv- und Pluralformen.

Okay, jetzt habe ich etwas über Satzzeichen abgenerdet.

Und wenn du diese Worte immer noch liest, ist das vermutlich ein Zeichen, dass deine Texte auch ein bisschen Satzzeichen-Liebe vertragen könnten.😁

10 Ideen für Selbstständige und Unternehmer*innen, feministischer zu sein

In diesem Blogartikel stelle ich dir 10 Ideen vor, als Selbstständige oder Unternehmerin feministisch(er) zu sein. Im Marketing, in der Kommunikation und bei der Preisgestaltung.

Jedes Jahr am 8. März ist es wieder soweit:

Marketingabteilungen entdecken den Weltfrauentag (aka den feministischen Kampftag) für sich und glauben, dass sie einen wichtigen Beitrag zu Geschlechtergerechtigkeit leisten, wenn sie so etwas posten wie:

Starke Frauen können heute alles erreichen, was sie wollen. Seid mutig, Mädels, und macht einfach euer Ding.💪💪💪

Solche Botschaften mögen nett gemeint sein und wer auf Social Media in der Female-Empowerment-Bubble unterwegs ist, kann sich vermutlich vor dem Angespannten-Bizeps-Emoji nicht mehr retten.

Doch sie sind für mich das Gegenteil von dem, worum es im Feminismus geht.

Wer glaubt, dass wir das Problem mit der fehlenden Gleichberechtigung lösen können, indem Frauen einfach mal ein bisschen mutiger sind, hat das Grundproblem nicht verstanden.

Verantwortlich ist nicht ein vermeintlich falsches Verhalten von Frauen, sondern gesellschaftliche Strukturen, die es Frauen erschweren bis unmöglich machen, ein gleichberechtigtes Leben zu führen.

Doch wenn es nicht um eine extensive Nutzung des Angespannten-Bizeps-Emojis geht – welche Möglichkeiten gibt es stattdessen für Selbstständige und Unternehmer*innen, feministischer zu sein?

Im Folgenden stelle ich dir 10 Ideen ausführlich vor (Lesezeit je nach Lesegeschwindigkeit 15 bis 30 Minuten):

#1 Bildung, Weiterbildung und Sensibilisierung

Am Anfang steht für mich immer die eigene Bildung, Weiterbildung oder Sensibilisierung zu feministischen Themen.

Wichtig scheint mir hier vor allem, dass sich Selbstständige und Unternehmer*innen darin üben, Feminismus intersektional zu denken und sich nicht nur mit der weißen Normfrau beschäftigen, sondern in ihren Überlegungen auch Frauen of Color, Frauen mit Migrationsgeschichte, Frauen mit Behinderung, trans Frauen und andere marginalisierte Gruppen selbstverständlich einschließen. (Hier hat sich übrigens auch der Begriff FLINTA bewährt, der eine Abkürzung für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen ist.)

Wir können zum Beispiel mit Selbstreflexion starten und unsere eigene Position regelmäßig reflektieren.

✅ Regelmäßige Selbstreflexion

In welchen Bereichen habe ich Vorteile, die andere nicht haben?

Welche Zugänge (Bildung, Kontakte, finanzielle Sicherheit) hatte ich, die mir meine Selbstständigkeit erleichtert haben?

Gab es Menschen, die mir Türen geöffnet haben? Wem werden diese offenen Türen oft verwehrt?

Wie beeinflussen meine Herkunft, Hautfarbe, mein Geschlecht oder meine sexuelle Identität meine Chancen in der Selbstständigkeit?

Kenne ich die Herausforderungen, mit denen Menschen aus marginalisierten Gruppen kämpfen? Oder sind sie für mich unsichtbar?

Mit welchen Menschen arbeite ich am liebsten zusammen? Gibt es hier unbewusste Muster? Bevorzuge ich zum Beispiel unbewusst Menschen, die mir ähnlich sind?

Welche Eigenschaften verbinde ich mit Professionalität? Sind diese Vorstellungen geprägt von einer weißen, männlichen Norm?

Habe ich Vorannahmen darüber, wer kompetent ist – zum Beispiel, was Alter, Geschlecht, Aussehen, Sprache, Bildungsweg angeht?

Wie reagiere ich, wenn eine Frau hart verhandelt? Finde ich es sympathisch oder zu fordernd?

Wenn ich Teams leite oder Freelancer*innen beauftrage – sind die Bedingungen wirklich fair und inklusiv?

Wer fehlt in meinen Kooperationen, Interviews, Panels oder Events?

Bin ich bereit, unbequeme Gespräche über strukturelle Probleme zu führen – auch wenn es meine Reichweite oder meinen Umsatz beeinflussen könnte?

Wichtig: Bei der Beantwortung der Fragen geht es nicht um Perfektion (niemand ist perfekt), sondern darum, sich auf den Weg zu machen, und um Ehrlichkeit.

Es geht darum, ein Bewusstsein für die eigene Situation und die eigenen Privilegien zu entwickeln, um konkrete Schritte ableiten und Veränderungen in Gang setzen zu können.

✅ Unbewusste Voreingenommenheit testen

Manchmal haben wir die besten Intentionen – und dennoch würdigen wir eine Gruppe von Menschen mit einer Äußerung herab oder bedienen uns Stereotypen.

Das wird Unconscious Bias – unbewusste Voreingenommenheit – genannt. Der Begriff beschreibt, dass wir Annahmen und Überzeugungen über andere Menschen haben, denen wir uns oft gar nicht bewusst sind.

Diese Überzeugungen steuern dann unser Verhalten und kommen nicht nur privat, sondern natürlich auch im Berufsleben zum Tragen, zum Beispiel bei der Wahl der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, oder bei der Art, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Sie können nicht nur auf Geschlecht, sondern auch Alter, Aussehen, Religion und viele andere Merkmale bezogen sein.

Zwei Dinge sind hier wichtig:

Jeder Mensch hat eine – mehr oder weniger ausgeprägte – unbewusste Voreingenommenheit gegenüber anderen Menschen. Das liegt zum einen daran, dass wir viele dieser Annahmen mit unserer Sozialisation erlernen (Frauen sind …). Zum anderen ist es auch eine menschliche Eigenschaft, der Komplexität der Welt durch Vereinfachung und Kategorisierung zu begegnen und so „Abkürzungen“ zu nehmen. In Millisekunden beurteilen wir, ob jemand so ist wie wir oder nicht, und wir bevorzugen oft die Menschen, die zu unserer Gruppe gehören.

Wir müssen uns wegen unserer unbewussten Voreingenommenheit nicht schuldig fühlen – wie gesagt: Es ist ein Stück weit auch menschlich. Stattdessen können wir unseren Fokus darauf legen, uns dieser Voreingenommen bewusst zu werden und ihr gezielt entgegenzuwirken. Das wird nicht immer leicht sein, denn wie der Name schon sagt, sind wir uns dieser Voreingenommenheit erst einmal gar nicht bewusst. Was hilft, ist, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Eine gute Möglichkeit dafür ist der kostenlose Harvard Implicit Association Test (IAT). Dieser Test wurde von Forschenden der Harvard-Universität entwickelt, um unbewusste Vorurteile oder – wie es der Name schon sagt – implizite Assoziationen zu messen.

Hier wird untersucht, wie schnell Menschen Konzepte wie Alter, Geschlecht, Ethnie etc. mit Attributen wie gut und schlecht verknüpfen. Der Gedanke dahinter ist, dass Menschen, die unbewusste Vorurteile gegenüber einer Gruppe von Menschen haben, eher Schwierigkeiten haben, positive Begriffe mit dieser Gruppe in Verbindung zu bringen, mehr Zeit für die Zuordnung benötigen oder häufiger Fehler machen.

→ Zum Harvard Implicit Association Test (IAT)

Mit den Ergebnissen aus diesem Test kommst du deiner unbewussten Voreingenommenheit und automatisierten Reaktionen auf die Spur und kannst überlegen, in welchem Bereich du dich intensiver weiterbilden oder welche Gegenmaßnahmen du ergreifen willst.

✅ Feministische Bücher und Comics lesen

I like big books and I cannot lie! Auch Bücher oder Comics sind natürlich eine tolle Möglichkeit, sich feministisch weiterzubilden.

Inzwischen gibt es so viele gute Bücher, dass Empfehlungen schwer fallen. Hier ein (völlig subjektiver, willkürlicher) Versuch:

Lisa Jaspers (Hrsg.): Unlearn Patriarchy. Ullstein 2022. (zur Verlagsseite)

Beate Hausbichler: Der verkaufte Feminismus. Wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Residenz Verlag 2021. (zur Verlagsseite)

Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der Frauen. Wider die weibliche Verfügbarkeit. Droemer Knaur 2021. (zur Verlagsseite)

Caroline Criado-Perez: Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Penguin 2020. (zur Verlagsseite)

Sibel Schick: Weißen Feminismus canceln. Warum unser Feminismus feministischer werden muss. Fischer 2023. (zur Verlagsseite)

Emilia Roig: Why we matter. Das Ende der Unterdrückung Aufbau Verlag 2021. (zur Verlagsseite)

Mareice Kaiser: Das Unwohlsein der modernen Mutter. Rowohlt 2021. (zur Verlagsseite)

Teresa Bücker: Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit. Ullstein 2022. (zur Verlagsseite)

Margartete Stokowski: Die letzten Tage des Patriarchats. Rowohlt 2018. (zur Verlagsseite)

Kostenloser Comic zum Mental Load You should’ve asked: english.emmaclit.com/2017/05/20/you-shouldve-asked/

Nein, diese Bücher haben nicht zwingend was mit Marketing und Selbstständigkeit zu tun. Aber wie gesagt: Zunächst geht es darum, sich weiterzubilden und für feministische Themen zu sensibilisieren.

Und noch ein Tipp:

Falls du lieber Podcasts hören, kann ich dir den Lila Podcast ans Herz legen:

→ Zum Podcast: Feminismus für alle. Der Lila Podcast (Link zu Spotify)

#2 Faire Preise und Löhne

Wer anfängt, sich mit feministischen Themen zu beschäftigen, wird früher oder später auf die zahlreichen Gender Gaps, also Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, stoßen.

Hier sind drei der wichtigsten:

Gender Care Gap = ungleiche Verteilung unbezahlter Care-Arbeit

Frauen leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege) als Männer. (Quelle)

Als Konsequenz haben sie weniger Zeit für Erwerbsarbeit und Karriere.

Gender Pay Gap = Lohn- und Einkommenslücke

Frauen verdienen, selbst bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit, im Durchschnitt weniger als Männer. (Quelle)

Als Ursachen werden unter anderem Teilzeitarbeit, unbezahlte Care-Arbeit, gläserne Decke und strukturelle Diskriminierung angenommen.

Gender Pension Gap = Rentenlücke

Frauen erhalten im Alter oft niedrigere Renten als Männer. (Quelle)

Die Gründe hierfür sind geringere Einkommen vor der Rente und Erwerbsunterbrechungen wegen Erziehung oder Pflege (siehe Gender Pay Gap).

Die Gender Gaps sind miteinander verknüpft und haben langfristige Folgen für Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit.

Selbstständige, Unternehmer*innen und Unternehmen können feministisch(er) agieren, wenn sie die diversen Gender Gaps auf dem Schirm haben und sich um eine feministische Preispolitik bemühen.

✅ Faire Löhne

Falls Mitarbeiterinnen, Freelancerinnen oder andere Dienstleisterinnen beschäftigt werden, gilt es, faire Löhne zahlen.

In meiner Selbstständigkeit war ich mehr als einmal Zeugin, wie erfolgreiche Unternehmerinnen nach außen für Female Empowerment einstanden, aber die virtuellen Assistentinnen und Freelancerinnen, mit denen sie hinter den Kulissen zusammenarbeiten, nicht angemessen bezahlen wollten oder grundsätzlich um jeden Euro feilschten.

Eine faire Bezahlung hingegen ist nicht nur ein Ausdruck von Respekt und Wertschätzung, sondern auch eine wesentliche Grundlage für Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen.

✅ Faire Preise

Neben fairen Löhnen können Selbstständige und Unternehmer*innen, denen Feminismus wichtig ist, sicherstellen, dass Preise für Produkte oder Dienstleistungen fair kalkuliert sind.

Gerade im Coachingbereich tun aber immer noch viele so, als würden sie Frauen mit Hochpreiscoachings „empowern“.

Dabei ist das Gegenteil der Fall:

Wer hochpreisige Onlineprogramme verkauft – wir reden hier von Coachings, die einen fünf- oder sechsstelligen Betrag kosten –, macht Produkte für einen kleinen Teil wohlhabender Frauen und leistet ganz sicher keinen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit.

Schlimmer wird das Ganze noch, wenn Frauen, die sich diese hochpreisigen Coachings nicht leisten können, mit Sprüchen wie „Du hast das falsche Money Mindset“ oder „Du musst in dich investieren, um erfolgreich zu sein“ psychisch unter Druck gesetzt werden.

Faire Preise heißt für mich auch, auf manipulative Preisgestaltung zu verzichten:

charmante Preise, also Preise, die auf „7“ oder „9“ enden (997, 1999 etc.) und das Produkt günstiger erscheinen lassen

Angel Numbers, also besonders „energetische“ Zahlen wie 333 oder 777

✅ Solidarische Preismodelle

Unter Punkt 1 habe ich bereits über den intersektionalen Feminismus gesprochen.

Noch einmal zur Erinnerung: Feminismus darf es nicht ausschließlich darum gehen, die Situation weißer, privilegierter Frauen zu verbessern, sondern im Idealfall die Situation aller Frauen und anderer FLINTA-Personen.

Die Realität für Frauen sieht immer noch nicht gerade rosig aus:

Bundesweit erzielen nur 10 % der Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren ein Nettoeinkommen von über 2.000 Euro. (Quelle)

19 % der Frauen verfügen über kein eigenes Einkommen, während 63 % monatlich weniger als 1.000 Euro verdienen. (Quelle)

Die durchschnittliche Rente von Frauen liegt derzeit unter 900 Euro pro Monat. (Quelle)

Das Armutsrisiko für Frauen beträgt aktuell 16 %. (Quelle)

Gerade bei den Preisen für Produkte und Dienstleistungen können Selbstständige und Unternehmer*innen diese Fakten berücksichtigen, indem sie eine solidarische Preisgestaltung einführen, um auch einkommensschwachen oder marginalisierten Gruppen den Zugang zu Programmen zu erleichtern und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Hier drei Ideen:

Ratenzahlung ohne Aufpreis

Im Coachingbereich ist es üblich, einen Aufpreis für Ratenzahlungen zu berechnen.

Kostet ein Programm beispielsweise 1000 Euro und wird eine Zahlung in 5 Raten angeboten, beträgt die Gesamtsumme oft 10 oder 20 Prozent mehr – oder ist sogar noch höher.

Damit werden Menschen mit geringem Einkommen gegenüber Menschen, die sich die Einmalzahlung ohne Probleme leisten können, zusätzlich benachteiligt.

Dieses Problem lässt sich leicht beheben, indem ein Programm immer gleich kostet – egal, in wie vielen Raten jemand diesen Betrag zahlt.

Pro bono

Eine weitere Möglichkeit der solidarischen Preisgestaltung ist, Pro-bono-Beratung anzubieten.

Selbstständige und Unternehmer*innen könnten zum Beispiel sagen:

Pro Quartal biete ich X Beratungen für Menschen aus dem Bereich Y kostenfrei an.

Sind für den Quartal alle Slots belegt, sind sie belegt. Auf keinen Fall geht es darum, sich selbst auszubeuten und grundsätzlich kostenfrei für andere zu arbeiten – sondern zu seinen eigenen Bedingungen bestimmte Menschen, Themen, Werte, you name it zu supporten.

Stipendien

Bei Stipendien ist es ähnlich. Wer große Onlineprogramme mit vielen Teilnehmenden hat, kann sagen:

Pro X gekaufte Plätze vergebe ich ein Stipendium für Menschen, die Y.

Auch hier geht es nicht darum, umsonst zu arbeiten, sondern in seinen Programmen Strukturen zu schaffen, die einkommensschwachen oder marginalisierten Gruppen Zugang und Teilhabe ermöglichen.

✅ Balance zwischen Nachhaltigkeit und Solidarität finden

Ich weiß, dass gerade die Balance aus der nachhaltigen, wirtschaftlichen Kalkulation der eigenen Preise und der solidarischen Preisgestaltung herausfordernd sein kann.

Eine einfache Lösung für dieses komplexe Problem habe ich an dieser Stelle nicht, sondern empfehle, individuelle Lösungen auszuprobieren.

Meine individuelle Lösung sieht zum Beispiel so aus, dass ich mein Wissen großzügig teile, mir meine Zeit aber gut bezahlen lasse.

Mit anderen Worten:

Wer mein Wissen anzapfen will, kann das kostengünstig in meinem Buch „No Social Media!“ und in meinen Selbstlernkursen oder sogar völlig kostenfrei in Blogartikeln, Podcastfolgen oder Newslettertexten tun.

Wer meine Zeit will, muss eben ein bisschen mehr zahlen.

Gleichzeitig biete ich – seit Neuestem – eben auch eine Pro-bono-Beratung pro Quartal und andere Formen von solidarischen Preismodellen an.

Diese Lösung fühlt sich für mich gut an und mein Eindruck ist, dass es auch bei anderen Menschen gut ankommt.

#3 Keine unbezahlte Arbeit erwarten – oder selbst leisten

Während ich diesen Text schreibe, erhalte ich eine E-Mail, in der mich jemand bittet, ihr einen kostenlosen Rat für ihre Situation zu geben.

Solche Anfragen erhalte ich regelmäßig und lehne sie grundsätzlich ab.

Zum einen ist es aus fachlicher Sicht keine gute Idee, einem Menschen, den ich nicht kenne, Tipps zu geben. Es gibt fürs Marketing nun mal kein Geheimrezept, das zu allen passt, sondern einen Blumenstrauß an Ideen, aus dem sich jede*r die passenden Blümchen herauspicken und zu einem eigenen Strauß binden muss.

Und selbst wenn es solche pauschalen Tipps gäbe: Wer Frauen bittet, nur mal schnell kostenlos Rat zu geben, wertschätzt ihre Zeit und ihre Expertise nicht. Das ist ein grundsätzliches Problem.

✅ Zeit und Expertise von Frauen bezahlen

Selbstständige, Unternehmer*innen und Unternehmen, die feministisch(er) sein wollen, sollten deshalb nicht erwarten oder darum bitten, dass Frauen ihr Wissen oder ihre Expertise, die sie unter Umständen über Jahre ausgebildet haben, kostenlos teilen.

Stattdessen sollten sie Frauen für ihre Zeit und Expertise bezahlen.

Gleichzeitig dürfen Selbstständige und Unternehmer*innen bei solchen Anfragen für sich einstehen und auch ganz klar NEIN sagen – höflich, aber bestimmt.

Wichtig:

Mir geht es hier nicht um Austausch auf Augenhöhe oder Support unter Freundinnen und lieben Kolleginnen, sondern um die grundsätzliche Erwartungshaltung, dass die Expertise und Zeit von Frauen nichts wert ist.

#4 Strukturelle Veränderungen unterstützen

Nun haben wir gerade über Menschen mit geringem Einkommen gesprochen. Doch was machst du eigentlich, wenn es bei dir so richtig, richtig gut läuft und du der Gesellschaft etwas „zurückgeben“ willst?

Schaut man sich die Social-Media-Feeds an, scheinen die meisten Selbstständigen und Unternehmer*innen an eine Organisation ihrer Wahl zu spenden.

Lange Zeit fand ich daran auch überhaupt nichts auszusetzen und habe es auch selbst so gemacht, bis ich im Oktober 2023 ein Interview mit Marlene Engelhorn gesehen habe.

Marlene setzt sich als Millionärin, BASF-Erbin und Gründerin der Initiative taxmenow schon seit Jahren für die Besteuerung großer Vermögen ein und fordert insbesondere für Superreiche eine neue Steuerpolitik.

Spenden findet sie ein problematisches System, weil eine Gesellschaft so reichen Einzelpersonen erlaubt zu entscheiden, wo das Geld hinfließen soll. Das verfestigt nicht nur ihre Machtposition, die sie durch ihren enormen Reichtum eh schon haben, sondern führt auch nicht immer zu sinnvollen Prioritäten.

Obwohl der Lifestyle der Milliardäre zum Beispiel eine der größten Ursachen der Klimakrise sind, gingen im Jahr 2022 nur zwei Prozent der Spenden von Reichen in die Bekämpfung des Klimawandels.

Falls dich das Interview interessiert, kannst du es hier in voller Länge nachgucken: zdf.de/3sat/bosetti-late-night/bosetti-late-night-folge1-100.html → Ab der 37. Minute spricht Marlene über Spenden.

Marlene hat sich deshalb dazu entschieden, einen Bürgerrat demokratisch entscheiden zu lassen, wie ihr Vermögen verteilt werden soll. (Quelle)

Und auch Selbstständige und Unternehmer*innen können sich fragen, ob sie ihr Geld einfach gemäß ihrer subjektiven, willkürlichen Präferenzen und Interessen spenden wollen – oder ob sie nicht vielmehr demokratische Strukturen stärken und sich für strukturelle Lösungen stark machen.

✅ Gewerkschaft beitreten

Eine erste Idee, wie Selbstständige und Unternehmer*innen strukturelle Veränderungen unterstützen können, ist, einer Gewerkschaft beizutreten.

Während es im Female Empowerment darum geht, einzelnen Frauen bei der Selbstverwirklichung zu helfen, geht es Gewerkschaften darum, die Arbeitsbedingungen aller Menschen zu verbessern.

Gewerkschaften wie ver.di zum Beispiel vertreten die spezifischen Interessen von Solo-Selbstständigen und haben dabei auch immer gesellschaftspolitische Themen im Blick. Es geht ihnen nicht darum, dass wenige Frauen finanziell erfolgreich werden, sondern dass alle Selbstständigen eine soziale Absicherung haben.

Übrigens: Den Mitgliedsbeitrag für eine Gewerkschaft kannst du von der Steuer absetzen.

✅ Partei beitreten

Eine weitere Idee, strukturelle Veränderungen voranzubringen, ist, einer Partei beizutreten, die explizit feministische Politik betreibt.

Ich erspare mir an dieser Stelle, eine bestimmte Partei zu empfehlen. Doch ein Blick ins Wahlprogramm oder auf die Website sollte schnell Klarheit darüber verschaffen, wie eine Partei zu den Rechten von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen steht:

Setzt sich die Partei aktiv für Gleichstellung ein?

Positioniert sie sich zu intersektionalem Feminismus und berücksichtigt sie Rassismus, Klassismus und andere Formen von Diskriminierung? Unterstützt die Partei die Rechte von trans, nicht-binären und intergeschlechtlichen Menschen?

Wie divers ist die Partei selbst aufgestellt? Wie sieht es mit dem Frauenanteil in Führungspositionen und der Repräsentation marginalisierter Gruppen aus? Werden wichtige Positionen paritätisch besetzt?

Welche Maßnahmen schlägt die Partei im Hinblick auf die Gender Gaps vor?

Setzt sich die Partei für eine faire Bezahlung in Care-Berufen ein?

Fordert die Partei mehr Frauen in Führungspositionen, zum Beispiel durch verbindliche Quoten in Unternehmen und Politik?

Welche Konzepte hat die Partei für bezahlbare Kinderbetreuung?

Setzt sich die Partei für eine partnerschaftlichere Elternzeitregelung ein?

Was will die Partei gegen Gewalt gegen Frauen und marginalisierte Gruppen unternehmen? Gibt es Ideen oder Programme zur Prävention?

Setzt sich die Partei für eine Reform restriktiver Abtreibungsgesetze, zum Beispiel die Abschaffung von §218, ein?

Übrigens: Die finanzielle Unterstützung einer Partei, egal ob Mitgliedsbeitrag oder Spende, kannst du nicht als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen, sondern als Sonderausgabe.

✅ Feministische Initiativen unterstützen

Und schließlich können Selbstständige und Unternehmen Zeit, Geld und Energie investieren, um feministische Initiativen oder Projekte zu unterstützen. Hier sind ein paar Ideen:

Feministische Petitionen unterschreiben und mit der Community teilen

sich bei feministischen NGOs engagieren

bei feministischen Streiks und Demos mitmachen

Mails an Abgeordnete*n deines Wahlkreises schreiben und feministische Themen ansprechen (Hier findest du heraus, wer für deinen Wahlkreis im Bundestag sitzt.)

#5 Marketingbotschaften reflektieren

Zu Beginn des Artikels habe ich schon erwähnt, dass es nicht unbedingt ein Beitrag für mehr Geschlechtergerechtigkeit ist, wenn Marketingabteilungen in ihren Marketingbotschaften das Verhalten von Frauen in den Mittelpunkt rücken.

Starke Frauen können heute alles erreichen, was sie wollen. Seid mutig, Mädels, und macht einfach euer Ding.💪💪💪

Solche Botschaften sehen vielleicht so aus wie Female Empowerment. Tatsächlich wird damit aber die Vorstellung aufrechterhalten, dass es ein vermeintlich richtiges oder falsches Verhalten von Frauen gibt.

Mutig sein: richtig

Schüchtern sein: falsch

Sein Ding machen: richtig

Unsicher und zurückhaltend sein: falsch

Damit wird geschickt von der Tatsache abgelenkt, dass es gesellschaftliche Strukturen sind, die Frauen daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Da können sie noch so oft mutig sein, ihr Ding machen und an ihrem Mindset arbeiten.

Folgende Marketingbotschaften finde ich deshalb wenig hilfreich bis schädlich:

❌ „Sei mutiger, dann klappt’s auch mit der Karriere!“

Solche Tipps ignorieren systemische Hürden wie gläserne Decken, ungleiche Bezahlung oder diskriminierende Unternehmenskulturen.

❌ „Mit der richtigen Morgenroutine zum Erfolg“

Solche Inhalte suggerieren, dass strukturelle Benachteiligung durch individuelle Selbstoptimierung überwunden werden kann.

❌ „Frauen müssen einfach mehr fordern!“

Solche Inhalte übersehen, dass Frauen oft abgestraft werden, wenn sie Gehaltserhöhungen oder Führungspositionen fordern – Stichwort Likeability Bias.

Statt zu suggerieren, dass Frauen sich selbst optimieren müssen, sollten Marketingbotschaften auf strukturelle Veränderungen und kollektive Verantwortung abzielen.

Ungefähr so:

✅ „Es liegt nicht an dir, sondern am System. Lass es uns gemeinsam ändern!“

Solche Botschaften erkennen, dass die Ungleichheit nicht durch vermeintlich falsches Verhalten verursacht wird, sondern durch gesellschaftliche Strukturen.

✅ „Gleiche Chancen für alle – Zeit für faire Löhne und echte Vereinbarkeit!“

Solche Botschaften betonen notwendige Veränderungen in Politik und Unternehmen, statt Frauen für ihre Benachteiligung verantwortlich zu machen.

✅ „Gleichberechtigung ist kein Frauenproblem, sondern eine Aufgabe für uns alle!“

Solche Botschaften nehmen Männer, Unternehmen und Politik in die Pflicht statt nur Frauen.

Ja, solche Botschaften sind komplexer als „Du kannst alles erreichen, wenn du nur XY machst“. Aber wer sich für feministische Themen einsetzen möchte, sollte nicht schummeln und so tun, als wäre alles ganz leicht.

#6 Bildmaterial reflektieren

Nachdem du deine Marketingtexte auf problematische Narrative überprüft hast, kannst du bei deinem Bildmaterial weitermachen.

Noch mal: Wer als Selbstständige*r oder Unternehmer*in feministisch(er) im Marketing sein will, muss Feminismus intersektional denken.

Es geht nicht darum, einfach nur mehr Frauen auf Bildern abzubilden oder sich Stockfotos rauszusuchen, auf denen zwei Frauen miteinander reden.

Es geht darum, die Vielfalt von Frauen zu repräsentieren:

Frauen unterschiedlicher Altersgruppen

Frauen verschiedener Körperformen und -größen

Frauen of Color

Frauen mit Behinderung

Frauen mit sichtbaren religiösen Symbolen wie Kopftuch

trans Frauen und andere FLINTA-Personen

Frauen aus unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen Hintergründen

Frauen in nicht-traditionellen Berufen oder Führungspositionen

und so weiter

Wenn dein Bildmaterial überwiegend normschöne, weiße Frauen ohne Behinderung in ihren Zwanzigern abbildet, ist noch viel Potenzial nach oben.

Gleiches gilt, wenn dein Bildmaterial Stereotype reproduziert und traditionelle Geschlechterrollen festigt, statt sie aufzulösen, zum Beispiel: Frauen sind Mütter vs. Männer machen Karriere oder Männer sind handwerklich begabt, Frauen brauchen in diesem Bereich Hilfe und so weiter.

#7 Frauen gezielt Sichtbarkeit schenken

Egal, welchen Bereich wir uns angucken – Männer sind sichtbarer als Frauen. Auf dieser Website wurden ein paar Not so Fun Facts zusammengetragen. Hier ein Auszug:

Frauen werden seltener in die mediale Berichterstattung einbezogen als Männer. Nur 26 Prozent der Menschen, die in TV-Informationsformaten zu Wort kommen, sind weiblich.

Bei Veranstaltungen sind weniger als 25 Prozent der Speaker*innen weiblich.

Im Bereich Forschung und Entwicklung machen Frauen ca. 27 Prozent des Personals aus.

Nur 10 Prozent der Nennungen von Erfinder*innen bei Patenten betreffen Frauen.

In den Vorständen der 100 größten Unternehmen in Deutschland beträgt der Anteil der Frauen im Jahr 2023 knapp 20 Prozent.

2022 wurden 28 Prozent der Professuren von Frauen besetzt.

und so weiter

Wollen Selbstständige und Unternehmer*innen feministisch(er) agieren, können sie es sich zur Gewohnheit machen, Frauen und anderen FLINTA-Personen gezielt Sichtbarkeit und Reichweite zu geben.

Hier ein paar Ideen:

✅ FLINTA empfehlen

Regelmäßig Unternehmer*innen, Expert*innen und Autor*innen in den eigenen sozialen Medien, Newslettern oder Blogposts vorstellen

In Businessgruppen gezielt FLINTA und ihre Projekte weiterempfehlen

✅ FLINTA verlinken

Andere Unternehmer*innen und feministische Projekte verlinken, teilen, gezielt anfragen, promoten, fördern und so weiter

✅ FLINTA featuren

FLINTA als Gastautor*innen für Blogs oder als Speaker*innen für Webinare und Podcasts einladen

✅ Kooperationen mit FLINTA

Gemeinsame Produkte, Programme, Events oder Onlinekurse mit anderen FLINTA organisieren

✅ FLINTA als Speaker*innen und Expert*innen einladen

Bei Events darauf achten, dass Frauen und andere FLINTA-Personen gleichberechtigt vertreten sind.

Auch hier wieder Intersektionalität mitdenken: nicht nur Frauen, sondern Frauen of Color, Frauen mit Behinderung, Frauen mit Migrationsgeschichte und so weiter.

✅ Feministische Kunst stärken

Werke von feministischen Autor*innen, Künstler*innen und Musiker*innen kaufen und sie so unterstützen

#8 Inklusive Sprache

Frauen und andere FLINTA-Personen sichtbar zu machen, schließt für mich auch die Sprache mit ein.

Statt in der Unternehmenskommunikation das generische Maskulinum zu verwenden und damit nur Männer abzubilden, können es sich Selbstständige und Unternehmer*innen angewöhnen, eine inklusive und geschlechtergerechte Sprache zu nutzen.

In den letzten Jahren wurden unterschiedliche Strategien dazu eingeführt und diskutiert. Doch die perfekte Methode gibt es bisher noch nicht. Alle Ideen kommen sowohl mit Vor- als auch mit Nachteilen.

Wie du in diesem Text sicherlich schon gesehen hast, nutze ich selbst den Asterisk (das Sternchen), weil ich das momentan für die beste Methode halte, die uns zur Verfügung steht.

Die Vorteile:

Das Sternchen inkludiert alle Geschlechter.

Laut dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) ist das Sternchen das geeignetste Genderzeichen aus Sicht der Barrierefreiheit.

In der gesprochenen Sprache wird der Stern durch einen Glottisschlag ausgedrückt, eine kurze Pause wie bei „Spiegel – Pause – ei“.

Die Nachteile:

Das Sternchen könnte eine Herausforderung für Menschen mit Lernschwierigkeiten sein oder für Menschen, die gerade Deutsch lernen.

Wird nicht von allen Screenreadern gleich gut vorgelesen.

Das Sternchen verleitet oft dazu, die männliche Pluralform nicht korrekt zu bilden (Ärzt*innen).

Auch wenn es die perfekte Gendertechnik noch nicht gibt, scheint mir das Wichtige zu sein, dass wir uns auf den Weg machen und als Gesellschaft überlegen, wie wir so viele Menschen wie nur möglich in Sprache abbilden und aufhören, Frauen und andere FLINTA-Personen nur mitzumeinen.

#9 Digitale Barrierefreiheit unterstützen

Dass Feminismus intersektional sein sollte, habe ich jetzt schon oft erwähnt. Im Marketing bedeutet das auch, digitale Barrierefreiheit zu unterstützen.

Digitale Barrierefreiheit bedeutet, Onlineinhalte auch für Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten aufzubereiten und verschiedene Altersgruppen, sozioökonomische Hintergründe oder Migrationsgeschichte zu berücksichtigen.

Zentrale Maßnahmen zur digitalen Barrierefreiheit sind unter anderem:

✅ Farbkontraste

Hast du schon einmal versucht, einen weißen Text auf hellgelbem Hintergrund zu lesen? Lass mich raten: War eher schwierig.

Ohne Farbkontraste können Texte schwer oder sogar gar nicht lesbar sein. Und auch Links oder Buttons sind schwer zu erkennen.

Von ausreichend hohen Farbkontrasten profitieren alle Menschen:

Nicht nur können Menschen mit einer Sehbehinderung die Website nutzen. Die Inhalte sind für alle Menschen besser sichtbar und auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder auf kleinen Bildschirmen lesbar.

Das richtige Verhältnis von Schriftfarbe und Hintergrund sollte mindestens 4,5:1 (Level AA) beziehungsweise 7:1 (Level AAA) sein.

Wie sieht es auf deiner Website mit den Kontrasten aus? Du kannst hier die Farbcodes eingeben und die Kontraste überprüfen:

contrast-grid.eightshapes.com/

Oder hier:

barrierefreies.design/werkzeuge/kontrastverhaeltnis-von-farben-pruefen

✅ Alt-Text für Bilder

Der Alternativtext (Alt-Text) beschreibt den Inhalt eines Bildes für Menschen, die es nicht sehen können und einen Screenreader verwenden.

Ein Alt-Text sollte informativ, aber nicht überladen sein und nur bei wichtigen (aber nicht dekorativen) Bildern verwendet werden. Unnötige Begriffe von Bild von oder Foto von brauchst du nicht.

Schlechter Alt-Text: ein Hund (zu allgemein)

Guter Alt-Text: Ein hochkonzentrierter Mops im Anzug sitzt vor einem Laptop

Übrigens: Auch Suchmaschinen wie Google finden Alt-Texte gut. Wer grundsätzlich Alt-Texte nutzt, stärkt damit auch ihr SEO.

✅ Klare Überschriften-Struktur

Eine gut strukturierte Überschriftenhierarchie (h1 – h2 – h3) bei Onlinetexten ist für digitale Barrierefreiheit ebenfalls wichtig.

Menschen mit einer Sehbehinderung nutzen Screenreader, die durch korrekt gesetzte Überschriften navigieren. Ohne sinnvolle Hierarchie wird der Text schwer verständlich.

Das bedeutet, dass Überschriften nach ihrer logischen Funktion gesetzt werden müssen – und nicht etwa aus Designgründen.

Schreibst du einen Onlinetext, sollte dem Titel des Textes h1 zugewiesen werden, der nächsten Überschrift h2, dann h3 und so weiter.

Die Struktur eines Textes könnte zum Beispiel so aussehen:

<h1> Dinge, die Hunde vermutlich über uns denken

<h2> Der seltsame Tagesablauf meiner Menschlinge

<h3> Warum verlassen sie jeden Tag das Haus und kommen erschöpft zurück?

<h3> Sie schlafen in einem riesigen Körbchen, aber ich darf nicht rein?!

<h3> Ihr Ritual, sich mit Wasser und Schaum einzureiben, ist verstörend

<h2> Komische Regeln, die kein Hund versteht

<h3> Warum darf ich nicht auf den Tisch, wenn das Essen doch da ist?

<h3> Sie werfen einen Stock und erwarten, dass ich ihn zurückbringe

<h3> Sie reden mit mir, aber wenn ich antworte, sagen sie "Ruhig!"

<h3> Warum flippen sie aus, wenn ich Gäste freudig anspringe?

… und so weiter.

Weiterer Vorteil: Eine klare Überschriftenstruktur ist auch für die Lesbarkeit eines Onlinetextes und Suchmaschinenoptimierung (SEO) super.

✅ Videos und Audio barrierefrei machen

Wer auf der Website Videos oder Audios nutzt, sollte auch diese barrierefrei gestalten. Denn nicht alle Menschen können Videos oder Audios auf die gleiche Weise konsumieren.

Zentrale Maßnahmen sind:

Untertitel bei Videos

Transkripte bei Podcastfolgen

Audiodeskriptionen

barrierefreie Player

✅ PascalCase für Hashtags nutzen

Für barrierefreie Hashtags wird PascalCase empfohlen, weil Screenreader die Wörter dann besser erkennen und korrekt vorlesen können.

PascalCase bedeutet, dass jedes Wort bei einem Hashtag großgeschrieben wird, zum Beispiel:

#PowergenItalia

#TherapistFinder

#WhoRepresents

#ExpertsExchange

#SpeedOfArt

Wie mensch bei diesen Beispielen unschwer erkennen kann, ist PascalCase nicht nur für Barrierefreiheit wichtig, sondern grundsätzlich für bessere Verständlichkeit sinnvoll.

Wenn alle Anfangsbuchstaben großgeschrieben werden, gibt es auch keine peinlichen Missverständnisse mehr:

#powergenitalia („Powergen Italia“ oder „Powergenitalia“?)

#therapistfinder („Therapist Finder“ oder „The Rapist Finder“?)

#whorepresents („Who Represents“ oder „Whore Presents“?)

#expertsexchange („Experts Exchange“ oder „Expert Sex Change“?)

#speedofart („Speed Of Art“ oder „Speedo Fart“?)

Barrierefreiheit klingt zu kompliziert? Das kann ich gut verstehen. Auch ich habe das Thema viel zu lange prokrastiniert und mir vorgenommen, das jetzt einfach Schritt für Schritt anzugehen.

Eine Website, die helfen könnte, ist Gehirngerecht Digital:

#10 Feministische Selbstfürsorge

Das Leben im Patriarchat kann anstrengend sein. Feminismus bedeutet für mich deshalb nicht nur, sich für die Rechte anderer Frauen einzusetzen, sondern auch, sich regelmäßig Zeit für die eigene Selbstfürsorge zu nehmen.

Mit Selbstfürsorge meine ich übrigens nicht Selfcare. Mir geht es nicht darum, dass sich Frauen nun teure Pflegeprodukte kaufen oder sich ein Schaumbad einlassen müssen (auch wenn das für manche sehr schön sein kann).

Es geht nicht darum, die milliardenschwere Wellness- oder Schönheitsindustrie noch mehr zu unterstützen und noch mehr zu konsumieren. Es geht darum, im Kampf gegen das Patriarchat bei Kräften zu bleiben.

In einer Gesellschaft, die Frauen ausbeutet und überfordert, ist Selbstfürsorge ein politischer Akt.

„Für mich selbst zu sorgen ist kein Luxus, sondern Selbsterhaltung – und das ist ein Akt des politischen Widerstands.“

- Audre Lorde

Dieser politische Akt sieht für jede Frau anders aus. Frauen of Color, queere Frauen, Frauen mit Migrationsgeschichte oder Behinderung müssen mit unterschiedlichen Belastungen fertig werden und haben oft unterschiedliche Strategien, um sich zu stärken.

Selbstfürsorge kann deshalb viele verschiedene Formen annehmen:

✅ Eigene Bedürfnisse wichtig nehmen

Essen

Schlaf

Ruhe

Bewegung

Kreativität

und so weiter

✅ Eigene Grenzen akzeptieren

aus der Hustle Culture aussteigen

weniger arbeiten

Pausen machen

nicht ständig produktiv sein

sich selbst nicht ausbeuten

faire Arbeitszeiten

✅ Sich von Erwartungen an Frauen lösen

sich selbst Priorität einräumen

Nein sagen lernen (im Job, in Beziehungen, in der Familie, zu sozialen Verpflichtungen)

sich nicht mehr für andere aufopfern

✅ Community-Care statt Selfcare

Selbstfürsorge über das Individuum hinaus denken und Netzwerke bilden

sich mit anderen Frauen austauschen

Freundinnen und andere Frauen aktiv unterstützen (zuhören, helfen, sich vernetzen),

✅ Unterstützung holen

Therapie als Akt der Selbstermächtigung nutzen, um alte Muster zu durchbrechen

Selbstfürsorge ist nicht egoistisch – sie ist notwendig, um langfristig für gesellschaftliche Veränderungen zu kämpfen.

Fazit

Es gibt eine Menge Möglichkeiten für Selbstständige und Unternehmer*innen feministisch(er) zu sein.

Zehn Ideen habe ich in diesem Blogartikel vorgestellt:

#1 Bildung, Weiterbildung und Sensibilisierung

#3 Keine unbezahlte Arbeit erwarten – oder selbst leisten

#4 Strukturelle Veränderungen unterstützen

#5 Marketingbotschaften reflektieren

#7 Frauen gezielt Sichtbarkeit schenken

#9 Digitale Barrierefreiheit unterstützen

#10 Feministische Selbstfürsorge

Falls dir die Ideen gefallen, freue ich mich, wenn du den Text mit anderen Menschen teilst.

Hier ist noch einmal der Link zu diesem Text:

alexandrapolunin.com/blog/feministischer-selbststaendig-sein

Schluss mit Meta: Die besten Alternativen für Facebook, Instagram und Threads 2025

Du überlegst, dich von Meta-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Threads zu verabschieden? In diesem Blogartikel nehme ich mehrere Alternativen unter die Lupe (Bluesky, Mastodon, Pixelfeld) und sage dir am Ende, warum ich nach wie vor auf Marketing völlig ohne Social Media setze.

Shit just hit the fan, als Mark Zuckerberg sich am 7. Januar 2025 per Videobotschaft auf seinen beiden Plattformen Instagram und Facebook meldete und folgende Änderungen angekündigte:

Es wird auf den Meta-Plattformen künftig keine Faktenchecks mehr geben.

Die Entscheidung, was wahr und falsch ist, sollen die Nutzer*innen nun selbst tragen.

Gerade bei den Themen Gender und Migration will Meta nicht mehr eingreifen.

Nach dem Vorbild von X (Twitter) sollen die Meta-Plattformen ein Ort für „Meinungsfreiheit“ ohne „Zensur“ werden.

Diese Änderungen sind deshalb so bedeutend, weil aktuell über 3 Milliarden Menschen die Meta-Plattformen nutzen. Und auch wenn die Änderungen zunächst einmal für die USA und noch nicht für Europa gelten, ist die Richtung, in die Instagram und Facebook in nächster Zeit gehen werden, klar:

Meta rückt nach rechts und kuschelt mit Trump.

Es wird noch mehr rassistische, frauenfeindliche und beleidigende Beiträge geben.

Es wird noch schwerer, sich gegen rassistische, frauenfeindliche und beleidigende Beiträge zu wehren.

Das alles ist nicht nur für demokratische Werte, einen faktenbasierten Diskurs und die Sicherheit vieler, vieler Menschen ein Problem, sondern auch für Selbstständige, die Marketing machen wollen.

Warum ist Mark Zuckerbergs Ankündigung für Selbstständige und Unternehmen relevant?

Das haben wir bereits an X (ehemals Twitter) gesehen:

Nachdem Elon Musk Twitter gekauft, das Content-Moderationsteam gefeuert hat und die Verifikation von Accounts durch Bezahlaccounts ersetzt hat, wurde X zum Safe Space für Rassisten.

Unternehmen fanden ihre Werbeanzeigen plötzlich neben rechtsradikalen und antisemitischen Beiträgen, X wurde ein toxischer Ort und Organisationen und Prominente verließen nach und nach die Plattform.

Community-Management wurde für diejenigen, die blieben, zur überwältigenden Herausforderung, da die Plattform zunehmend von Hassrede, Desinformation und rechten Trollen geprägt wurde.

Ich muss nun keine Wahrsagerin sein, um zu prophezeien:

Die Wahrscheinlichkeit, dass das so oder so ähnlich nun auch auf Facebook und Instagram passieren wird, ist sehr, sehr hoch.

Auch wenn du nicht vorhast, deine Instagram- und Facebook-Konten gleich zu löschen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich zumindest unabhängig von Meta-Plattformen aufzustellen.

Und genau darum, wird es in diesem Blogartikel gehen.

Welche Social-Media-Alternativen gibt es zu den Meta-Plattformen Facebook und Instagram?

Gehen wir die Alternativen Schritt für Schritt durch.

#1 Bluesky als Alternative zu Facebook, Instagram und Threads?

„Du findest mich ab sofort bei Bluesky“ hast du in den letzten Wochen vielleicht öfter gehört.

Das ist nicht neu.

Die erste große Bewegung Richtung Bluesky gab es bereits im Jahr 2022, nachdem Elon Musk Twitter übernommen und das Content-Moderationsteam gefeuert hat, sodass Desinformation und Hassrede sprunghaft anstiegen.

Nachdem sich Elon Musk dann 2024 in den Wahlkampf in den USA und auch in Deutschland einmischte, stieg die Zahl der Nutzer*innen noch einmal deutlich und lag Mitte Dezember bei 25 Millionen. (Quelle)

Und als dann im Januar 2025 schließlich Mark Zuckerberg verkündete, Faktenchecks abzuschaffen, waren es Ende Januar noch einmal fünf Millionen mehr. (Quelle)

Bluesky hat zwei große Vorteile:

1. Es fügt sich vom Design nahtlos an die bekannten älteren Netzwerk wie Twitter ein und macht die Bedienung intuitiv.

Ein Post darf maximal 256 Zeichen lang sein und es gibt alle Interaktionsmöglichkeiten, die wir auch von anderen sozialen Netzwerken kennen: Liken, Kommentieren, Teilen.

(Quelle)

2. Bluesky ist ein dezentrales Netzwerk und das bedeutet:

Bluesky gehört keinem Unternehmen.

Es basiert auf einem offenen AT-Protokoll, das die Dezentralisierung sicherstellt.

Laut Bluesky gibt es keine „Datensilos“, die Online-Identität gehört den Nutzer*innen selbst.

Nutzer*innen können selbst entscheiden, welchen Algorithmus sie nutzen wollen.

(Quelle)

Der Wechsel zu Bluesky ist für viele Selbstständige und Unternehmen deshalb naheliegend und verlockend. Doch ist das wirklich eine gute Idee?

Ich bin nicht auf Bluesky und kann daher nichts über die Plattform oder den Ton dort sagen, aber ich kann noch einmal daran erinnern:

Im Moment klingt Bluesky vielversprechend, doch wir können nie wissen, was in Zukunft passiert. Wenn uns die junge Social-Media-Geschichte eine Sache gelehrt hat, dann, dass früher oder später jede Plattform von Enshittification betroffen ist.

Enshittification bezeichnet folgenden Prozess:

Zunächst wird ein nützliches Produkt für Menschen entwickelt.

Danach will jemand damit Geld verdienen und diese Plattform nutzt vor allem der Werbekundschaft …

… und schließlich nur noch den Plattformbetreibern.

Aktuell befindet sich Bluesky in Phase 1, und da es als dezentrales Netzwerk konzipiert ist, hoffe ich, dass es noch lange so bleibt. Aber zu 100 Prozent sicher ist das eben nicht.

Alle Plattformen waren zu Beginn ein nützliches Produkt und Menschen haben geglaubt, so wird es immer bleiben. Sie haben all ihre Energie, ihre Zeit und ihr Geld in diese Plattform gesteckt, nur um ein paar Jahre später festzustellen, dass die Plattform – wider Erwarten – nicht mehr tragbar ist.

Doch dann hatte sie der Lock-in-Effekt (Definition) bereits fest im Griff: Alle Menschen, die ihnen privat oder beruflich wichtig waren, nutzten diese Plattform. Ihr beruflicher Erfolg basierte auf dieser Plattform. Und so schien es einfach unmöglich, die Plattform zu verlassen …

Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber natürlich kann das so auch bei Bluesky passieren. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das so mit einer Plattform passiert, die mehrere Millionen Menschen erreicht. (Schließlich leben wir im Kapitalismus und es gibt immer einen Broligarchen, der denkt, er könne sich ein Stückchen Welt mit seiner Kohle kaufen.)

Bluesky wurde von Jack Dorsey entwickelt, dem Dude, der Twitter damals an Elon Musk verkauft hat. Und auch wenn Dorsey Bluesky inzwischen verlassen hat, wird die Plattform weiterhin von „dominanten Einzelpersonen und deren Entscheidungen“ (Quelle) geprägt.

Dass diese „dominanten Einzelpersonen“ irgendwann sagen „Für zwanzig Milliarden Dollar gehört Bluesky dir, Elon!“? Würde mich nicht wirklich überraschen!

Zudem verriet Jack Dorsey in einem Interview, dass Bluesky die Fehler von Twitter wiederhole (Quelle). Und die intransparente Finanzierung (Quelle) und problematische Investoren (Quelle) könnten über kurz oder lang ebenfalls zum Problem werden.

#2 Mastodon als Alternative zu Facebook, Instagram und Threads?

Als weitere Alternative zu den Meta-Plattformen Facebook, Instagram und Threads wird oft Mastodon diskutiert – vor allem bei denjenigen, die Wert auf Datenschutz, dezentrale Netzwerke und eine chronologische Timeline legen.

(Quelle)

Während Facebook, Instagram und Threads alle zum Meta-Konzern gehören und zentralisiert sind, handelt es sich bei Mastodon um eine dezentral organisierte Plattform, die „nicht zum Verkauf“ steht.

Mastodon basiert auf dem sogenannten Fediverse, in dem viele unabhängige Server miteinander verbunden sind. Die Menschen, die Mastodon nutzen, können sich eine Instanz aussuchen oder selbst eine betreiben.

Auch beim Datenschutz und vielen weiteren Punkten ist Mastodon im Vorteil, zum Beispiel:

Mastodon spielt keine Werbung aus und sammelt deshalb auch keine Daten.

Es gibt keine algorithmische Bevorzugung bestimmter Beiträge

Loggst du dich in deinen Account ein, siehst du die Inhalte der Accounts, denen du folgst – und nicht die Inhalte, von denen Algorithmen denken, dass sie dir gefallen können.

Hast du alle neuen Inhalte der Accounts, denen du folgst, gesehen, ist dein Feed … Trommelwirbel … zu Ende.

Für den Privatgebrauch ist Mastodon deshalb eine super Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen oder zu bleiben. Die Probleme, die algorithmengetriebene soziale Netzwerke haben, allen voran die Gefahr für die mentale Gesundheit und Demokratie, tauchen bei Mastodon so in der Form und Vehemenz nicht auf – einfach, weil es hier niemanden gibt, dessen Geschäftsmodell darauf beruht, dass Menschen möglich emotionalisierende Inhalte teilen.

Fürs Marketing eignet sich Mastodon aus meiner Sicht trotzdem nur bedingt:

Mastodon zeigt Inhalte chronologisch an. Ohne Algorithmen ist es für Content Creators viel schwieriger, viral zu gehen oder zumindest eine große Reichweite zu generieren.

Auch eine große Community ist im Fediverse eher schwierig(er) aufzubauen.

Ohne Werbung können Beiträge nicht beworben werden.

Mastodon ist aktuell noch wenig massentauglich und eher bei nerdigen, technikaffinen Menschen beliebt.

Das mag auch daran liegen, dass die Registrierung komplexer ist als bei Facebook, Instagram oder Threads: Nutzer*innen müssen eine Instanz auswählen oder selbst eine anlegen, was für Neulinge verwirrend sein kann.

Übrigens Seit März 2024 sind über 15 Millionen Menschen im Mastodon-Netzwerk registriert.

#3 Pixelfed als Alternative zu Facebook, Instagram und Threads?

Wem es vor allem um das Posten von Bildern und Videos geht, kann sich Pixelfed anschauen.

Pixelfed erinnert von der Optik stark an Instagram, kommt aber mit den Vorteilen von Mastodon:

Pixelfed ist open source und dezentral.

Es gibt einen chronologischen Feed. Algorithmen bestimmen nicht, was du siehst.

Pixelfed ist werbefrei.

Aktuell nutzen 663 Tausend Menschen Pixelfed (Stand Februar 2025). Die Plattform ist also noch eher klein. Und so wie Mastodon sehe ich es aktuell zum Marketing eher ungeeignet.

Wer hingegen privat Bilder oder Videos mit seinen Lieblingsmenschen teilen will, findet mit Pixelfed eine datenschutzfreundliche Alternative zu Instagram.

Übrigens: Die wachsende Beliebtheit von Pixelfed und die Abwanderung von Nutzer*innen von Instagram scheinen Meta so sehr zu beunruhigen, dass das Unternehmen nun Links zu Pixelfed.org sowie den großen Instanzen pixelfed.social und pixelfed.de als „Spam“ einstuft und von seinen Plattformen entfernt. (Quelle)

Marketing völlig ohne Social Media

Wenn du aktuell damit beschäftigt bist, dir dein neues Zuhause auf Bluesky, im Fediversum (Mastodon), bei Pixelfed oder irgendwo anders einzurichten und Blümchen auf die Fensterbank zu stellen, eine Erinnerung:

Egal, wie schön es dort gerade ist: Du bist dort immer nur zu Gast.

Die Gastgeber können jederzeit die Regeln ändern.

Der Aufbau deines eigenen Marketingzuhauses ist langfristig immer noch die beste Absicherung.

Marketing ohne Social Media mag sich ungewöhnlich (und vielleicht sogar ein bisschen oldschool) anhören, aber es heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann.

Ich selbst habe mich bereits 2020 aus Social Media zurückgezogen und bin völlig happy mit den Social-Media-freien Marketingalternativen.

In diesem Blogartikel habe ich darüber hinaus Ausstiegsgeschichten von Selbstständigen gesammelt, denen es ähnlich geht wie mir:

Falls du also auch überlegst, in Zukunft auf Social-Media-freies Marketing zu setzen, sind hier kurz und knapp fünf Alternativen ggf. mit weiterführenden Links zu meinen Selbstlernkursen.

#1 Website

Eine eigene Website ist auch in Zeiten von Social Media absolut essentiell für Selbstständige und Unternehmen.

Besonders eine einladende Startseite, persönliche Über-mich-Seite und überzeugende Verkaufsseite spielen eine wichtige Rolle.

Egal, was auf Social Media gerade abgeht – auf einer eigenen Website bist du immer die Chefin und kannst die Texte, Bilder und Videos veröffentlichen, die du willst. Was Mark Zuckerberg davon hält, ist schnuppe, denn er hat auf deiner Website nichts zu melden.

→ Zum Selbstlernkurs: 100 Days of Über-mich-Seite

#2 Blog + Suchmaschinenoptimierung

Wer eine eigene Website hat, will vermutlich auch online gefunden werden. Deshalb werden viele Selbstständige und Unternehmen früher oder später auch auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) setzen.

Mit SEO werden Websiteinhalte für Suchmaschinen wie Google aufbereitet, damit sie möglichst weit oben auftauchen, wenn Menschen nach einem bestimmten Begriff suchen.

In Kombination mit einem Blog geht Suchmaschinenoptimierung besonders gut. Und bevor du fragst: Ja, auch trotz Social Media und KI ist ein Blog nach wie vor eine gute Idee.

→ Zum Selbstlernkurs: 100 Days of SEO

→ Zum Selbstlernkurs: 100 Days of Bloggen

#3 Podcast

Du redest lieber, als dass du schreibst? Dann könnte ein Podcast eine gute Idee sein.

Hier kannst du in Solofolgen über den Thema quatschen oder andere Menschen interviewen und dadurch nebenbei auch dein Netzwerk und deine Reichweite vergrößern.

Stimme ist etwas Persönliches, Nahbares, ja fast schon Intimes und stellt einen direkten Draht zu anderen Menschen her.

Übrigens: 45 Prozent der Menschen in Deutschland hören Podcasts. (Quelle) Die Chance, dass sich auch deine Zielgruppe darunter befindet, ist also groß.

#4 Newsletter

Eine weitere Möglichkeit, auch ohne Social Media Marketing zu betreiben, ist ein Newsletter.

Auch ein Newsletter mag – so wie eine Website oder ein Blog – erst einmal etwas oldschool klingen. Doch ein Newsletter hat auch 2025 immer noch viele Vorteile:

Ein Newsletter gehört dir und nur dir allein. Sollte dir ein Versanddienstleister nicht mehr passen, kannst du deine Abonnent*innen exportieren und umziehen.

Die Klickraten und Conversionraten sind durchweg besser als bei Social Media. (Quelle)

Übrigens:

Immer mehr Selbstständige setzen bei ihrem E-Mail-Marketing auf Substack. Substack ist für viele so attraktiv, weil es sich so leicht aufsetzen lässt und die Netzwerkeffekte helfen, schnell Abonnent*innen zu bekommen.

Allerdings muss man sich bewusst sein, dass viele der Kritikpunkte, die sich gegen Social Media bzw. Plattformbetreiber wie Zuckerberg oder Musk vorbringen lassen, auch auf Substack zutreffen, zum Beispiel:

die Weigerung Content-Moderation zu betreiben und problematische Inhalte zu entfernen (Quelle)

die Monetarisierung von Nazi-Content (Quelle)

Wenn ich also davon spreche, auf E-Mail-Marketing zu setzen, meine ich selbstbetriebene Newsletter.