Unlearn Dark Patterns

Dies ist die Geschichte einer Kündigung. Dies ist auch die Geschichte von Manipulation. Und von Respekt und Entscheidungsfreiheit.

Du siehst: Das wird eine längere Geschichte.

Wenn du gerade nur mal kurz in diesen Text reingelunzt hast und gerade wenig Zeit hast, komm vielleicht ein anderes Mal wieder. Der Inhalt ist nämlich wichtig.

Doch eins nach dem anderen …

Vor einiger Zeit wollte ich ein Onlinetool kündigen. Welches Tool das genau war oder gar welche Marke, spielt für unsere Geschichte keine Rolle. Auch ist nicht wichtig, warum ich mich erst für das Tool und nach ein paar Monaten wieder gegen das Tool entschieden habe.

Entscheidend ist, dass ich das Tool kündigen wollte.

Ich erinnere mich noch an die einfache Anmeldung damals. Sie war nur mit einer E-Mail-Adresse möglich. Selbst ein Passwort habe ich nicht gebraucht, da bei einem Login ein Einmalpasswort per E-Mail verschickt wird.

Als ich die Gratisversion getestet und für gut befunden hatte, konnte ich ein Upgrade unkompliziert mit dem Hinterlegen der Kreditkarte auslösen.

Doch die Kündigung? Sie war weder einfach noch unkompliziert und hier startet nun unsere Geschichte.

Der Startpunkt ist: ein gutes Versteck.

Denn genau das war der Link für die Kündigung: So gut versteckt, dass ich einige Minuten suchen musste, bis ich ihn fand.

Ich klickte auf den Link.

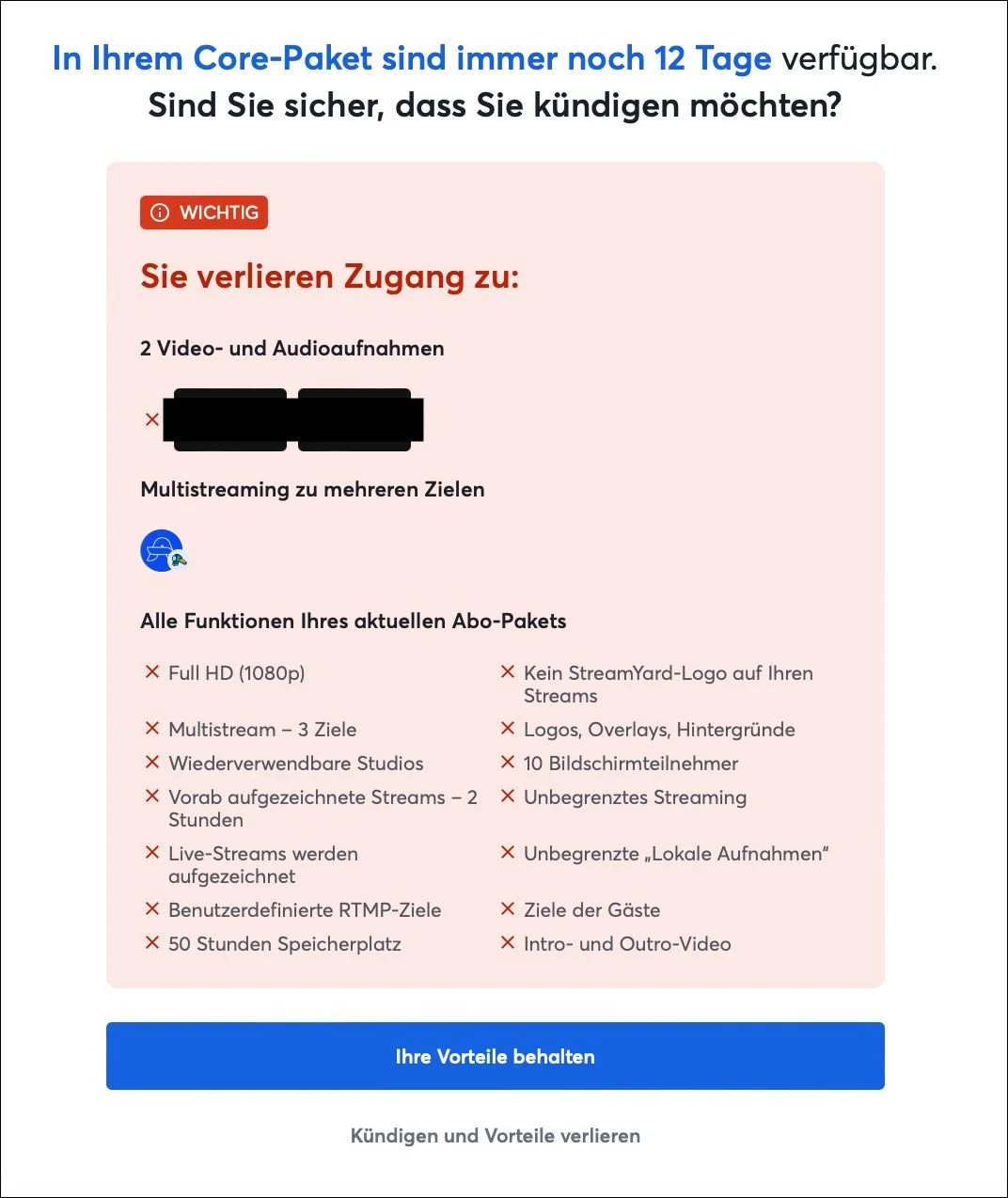

Doch statt meinen Wunsch zu respektieren und die Kündigung durchzuführen, entschied sich das Unternehmen dafür, mich mit einer Frage zu verunsichern:

„Sind Sie sicher, dass Sie kündigen möchten?“

In einer roten Signalfarbe zählte mir das Unternehmen all die Dinge auf, die ich mit einer Kündigung verlieren würde.

Die Buttons verstärkten diese Botschaft, indem sie die Kündigung negativ besetzen („Kündigen und Vorteile verlieren“) und nur die Alternative, nicht zu kündigen, mit einer Farbe unterlegten.

Ich klickte auf „Kündigen und Vorteile verlieren“ und erwartete, dass die Kündigung nun vollzogen werden würde. Doch statt meinen Wunsch zu respektieren, entschied sich das Unternehmen dafür, mich erst einmal nach Feedback zu fragen:

„Was sind Ihre Hauptgründe für die Kündigung des Pakets?“

Am Ende der Umfrage wurde ich durch das Wording und Design der Buttons („Mein aktuelles Paket behalten“ vs. „Mit Kündigung fortfahren“) wieder dazu motiviert, nicht zu kündigen.

Ich klickte auf „Mit Kündigung fortfahren“ und schon wieder entschied sich das Unternehmen dafür, meinen Wunsch nach einer Kündigung nicht zu respektieren.

Stattdessen bekam ich ein „zeitlich begrenztes Sonderangebot“.

Während ich bei den letzten Meldung noch gesiezt wurde („Schade, dass Sie uns verlassen!“), ging das Unternehmen plötzlich zum persönlichen „Du“ über und stellte so Nähe zu mir her („Hier ist ein Sonderangebot für dich!“).

Durch die Formulierungen und das Design der Buttons („Fortfahren und Angebot annehmen“ vs. „Nein, danke“) wurde mir erneut nahegelegt, nicht zu kündigen.

Man könnte meinen: So langsam sollte das Unternehmen doch verstanden haben, dass ich kündigen wollte!

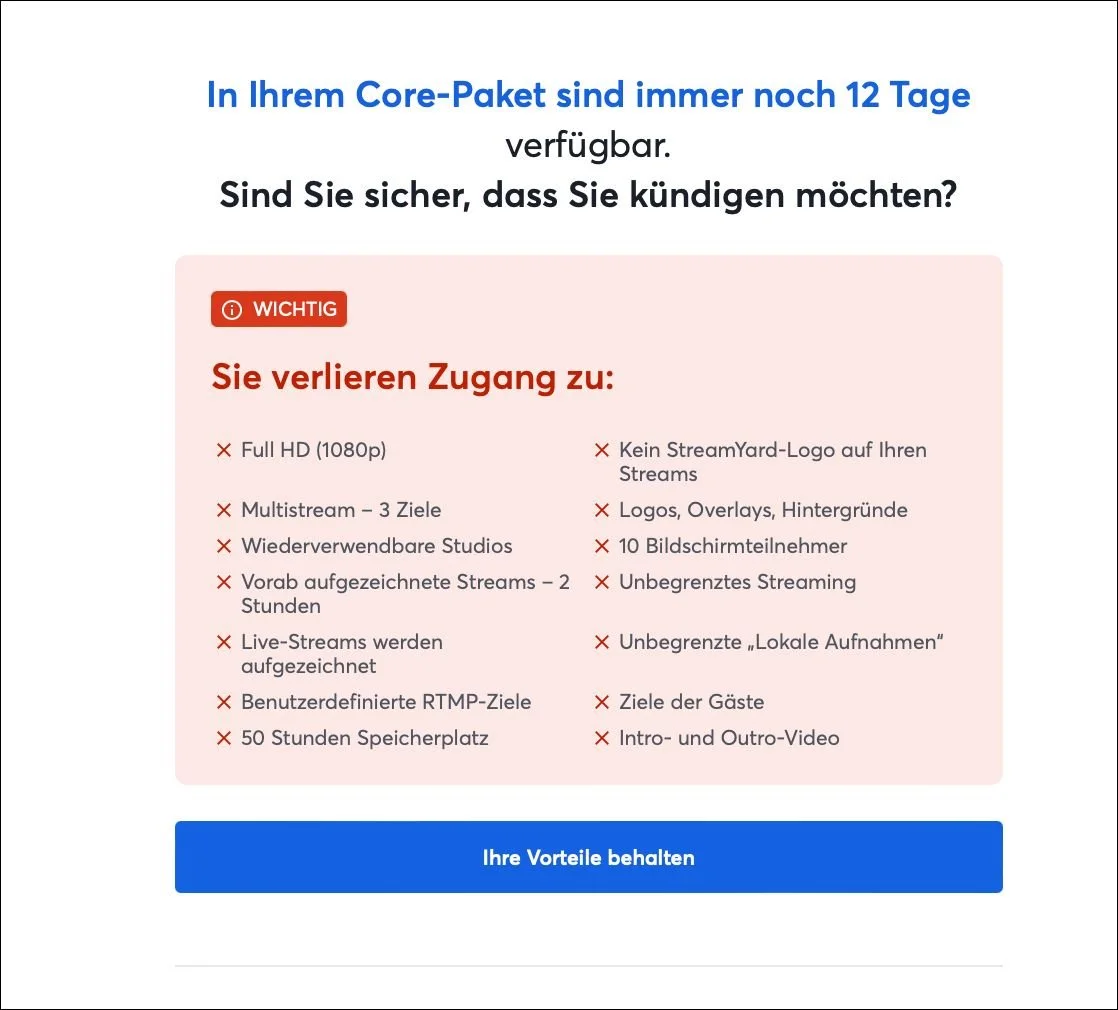

Aber nein: Als ich auf „Nein, danke“ klickte, wurde mir erneut in einer Signalfarbe aufgelistet, was ich alles verlieren würde, wenn ich doch jetzt den Dienst kündige.

Erneut wurde mir durch den Button „Ihre Vorteile behalten“ nahegelegt, nicht zu kündigen, obwohl ich nun deutlich meinen Wunsch zu kündigen bekräftigt hatte – mehrmals.

Erst als ich weiter nach unten scrollte, konnte ich die Kündigung endlich abschließen.

Und dann die Überraschung:

Ich habe den Dienst nicht vollständig gekündigt, sondern wurde nur auf die gratis Version zurückgestuft. Auch habe ich die Vorteile des Paketes nicht sofort verloren – sie bleiben mir bis zum Rest des Zeitraums, für den ich bezahlt hatte, selbstverständlich erhalten.

Ich weiß nicht, wie es dir angesichts Geschichten wie diesen geht, aber ich dachte mir im Verlauf – mehr als einmal – „WTF!“.

Nun möchte ich mich hier nicht weiter mit meiner Gefühlslage beschäftigen, sondern die Strategien, die dieses Unternehmen bei meiner Kündigung genutzt hat, in den Fokus nehmen.

Diese Strategien haben nämlich einen Namen: Dark Patterns.

Was sind Dark Patterns?

Dark Patterns („Dunkle Muster“) werden auch „Deceptive Design“ oder „Unethical Design“ genannt und beschreiben Sprach- oder Design-Praktiken, die Menschen zu Handlungen verleiten, die sie sonst möglicherweise nicht durchführen würden.

Dark Patterns sind nicht auf bestimmte Branchen beschränkt und können in Apps, Onlineshops, in Shopping-, Reise- oder Buchungsportalen, auf Websites, Social Media und allen anderen digitalen Oberflächen vorkommen.

Sie sind oft darauf ausgelegt, das Verhalten von Menschen subtil zu beeinflussen, indem sie ihnen wichtige Informationen vorenthalten oder sie in die Irre führen.

Dark Patterns sind keine Bugs oder Programmierfehler, sondern bewusst eingesetzte Sprach- oder Designelemente, die darauf abzielen, Menschen zu täuschen. Die meisten dieser Muster mögen auf den ersten Blick harmlos oder unscheinbar erscheinen, aber bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass sie die Entscheidungsfreiheit von Menschen einschränken.

Selbst wenn du noch nie vom Begriff „Dark Patterns“ gehört hast, bin ich mir sicher, dass du bereits Bekanntschaft mit ihnen gemacht hast. Es handelt sich nämlich nicht nur um ein paar „schmierige Verkaufstricks“ einiger weniger „böser“ Unternehmen, sondern um ein Massenphänomen der digitalen Welt, das – von der Texterin über den Coach bis zum Großkonzern – viele Selbstständige und Unternehmen an den Tag legen und das Forschende erst jetzt beginnen zu untersuchen.

Eine Initiative ist das Dark Pattern Detection Projekts (Dapde), ein Zusammenschluss aus Informatik und Rechtswissenschaft. Hier wird die Steuerung von Verbraucher*innen in digitalen Umgebungen untersucht und die manipulierenden Techniken benannt und kategorisiert.

Gehen wir – mit Hilfe des Dapde – die manipulierenden Techniken, die mir in meinem Beispiel begegnet sind, noch einmal zusammen durch.

Roach Motel

Bei der Kakerlaken-Falle ist der Weg hinein einfach und verlockend, der Weg nach draußen aber schwer, ja geradezu unmöglich. Genau so war es in meinem Beispiel ja auch:

Die Anmeldung war easy, die Kündigung kompliziert. In anderen Fällen geht die Kündigung nur telefonisch oder gar nicht. („Der Mitgliederbereich ist neu und eine Löschung des Accounts ist technisch noch nicht möglich.“) Alles schon erlebt.

Nagging

Dass das Unternehmen meinen Kündigungswunsch nicht respektiert und es immer wieder darauf angelegt hat, dass ich meine Meinung ändere, bezeichnet das Dapde als Nagging.

Beim Nagging („nörgeln“, „nerven“) geht es darum, wiederholt – teilweise aggressiv – zur Zustimmung zu einer Handlung aufzufordern. Nagging setzt darauf, dass Menschen irgendwann so genervt von der Anfrage sind, dass sie auf „Zustimmen“ klicken oder ihre Meinung ändern.

Confirmshaming

Beim Confirmshaming geht es darum, Schuldgefühle auszulösen, wenn ein Angebot nicht in Anspruch genommen wird. Beliebt ist Confirmshaming besonders in Zusammenhang mit Buttons.

In meinem Beispiel war das das negativ besetzte „Kündigen und Vorteile verlieren“. Selbst wenn ich genau weiß, dass ich kündigen möchte, fühle ich mich für einen Augenblick nicht gut, wenn ich das lese und darauf klicke. Wer will schon Vorteile verlieren? Genau: niemand.

Künstliche Verknappung

Bei der künstlichen Verknappung wird suggeriert, dass ein Produkt, ein Angebot oder eine Dienstleistung nur begrenzt verfügbar ist.

Manchmal wird die verfügbare Anzahl in einer auffälligen Farbe und mit dem Zusatz „nur noch“ eingeblendet. Manchmal ist es – wie in meinem Fall – ein „zeitlich begrenztes Angebot“. (Ich lehne mich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte: Hätte ich einen Monat später gekündigt, wäre mir genau dasselbe „zeitlich begrenzte Angebot“ präsentiert worden.)

Künstliche Verknappung setzt Menschen unter Druck und löst FOMO aus. Gerade bei digitalen Produkten, die – wie bei dem Abo in meinem Beispiel – theoretisch unbegrenzt verfügbar sind, wird künstliche Verknappung gezielt eingesetzt, um die Anmelderate oder den Umsatz zu erhöhen.

Countdowntimer

In meinem Beispiel war das nicht der Fall, aber oft genug wird mit einem Countdowntimer zusätzlich Druck erzeugt. Das kennst du sicherlich auch:

„Die Türen zum Programm schließen in 2 Tagen, 23 Stunden, 14 Minuten und 37 Sekunden. Melde dich schnell an!“

Misdirection

Das Misdirection-Dark-Pattern lenkt durch ein auffälliges Design vom Inhalt ab. Auch hier ist mein Beispiel der Klassiker schlechthin:

Der gewünschte Button („Mein aktuelles Paket behalten“) wird in einer auffälligeren Farbe gestaltet als der unerwünschte Button („Mit Kündigung fortfahren“).

Diese Strategie ist auch bei Cookie-Leisten beliebt: Der Annehmen-Button ist auffällig, der Ablehnen-Button unscheinbar oder gar versteckt.

Warum du über Dark Patterns Bescheid wissen solltest

Wer sich in digitalen Umgebungen aufhält, sollte um die Existenz dieser Muster wissen. Ich habe dir nur einen Bruchteil der Dark Patterns genannt – auf der Website des Dapde findest du viele, viele mehr.

Zum einen kannst du so erkennen lernen, wann du selbst online manipuliert wirst. Du kannst dieses Wissen auch deinen Kindern weitergeben. Denn ich bin mir sicher, du möchtest nicht nur selbst nicht manipuliert werden, sondern auch nicht, dass deine Kinder auf manipulierende Designs in der Onlinewelt reinfallen.

Zum anderen kannst du dich, wenn du selbst in einer Marketingabteilung arbeitest oder selbstständig bist, deine eigenen Marketingstrategien überdenken.

Gerade künstliche Verknappung, Confirmshaming oder Misdirection werden heutzutage ganz selbstverständlich auf der Website oder auf Social Media verwendet, von Marketingberater*innen empfohlen und alles in allem nicht weiter reflektiert. (Und ich bekomme jedes Mal, wenn ich mich gegen künstliche Verknappung äußere, spöttische bis beleidigende Mails, dass ich keine Ahnung von Marketing hätte.)

Doch das Ding ist: Niemand zwingt uns dazu, Dark Patterns zu nutzen, wenn wir Marketing machen.

Vielleicht bist du weiter oben im Text über die Formulierung „das Unternehmen hat sich entschieden“ gestolpert, aber darauf geht für mich letzten Endes alles zurück: auf eine Entscheidung.

Es gibt einen Menschen, der sagt „So machen wir es“, und dann wird es eben so gemacht.

Genauso kann es aber auch einen Menschen geben, der sagt „So machen wir es nicht“, und dann wird es eben anders gemacht.

Es ist unsere Entscheidung.

Unlearn Dark Patterns

Gerade wenn Dark Patterns bereits ins Marketingfleisch und -blut übergegangen sind, wird es nicht unbedingt einfach sein, sie zu verlernen, aber es lohnt sich, die Schritte zu gehen:

✅ Sich über Dark Patterns Informieren, zum Beispiel auf der Seite des Dapde

✅ Eigene Marketingstrategien und -ziele reflektieren: Was passt eigentlich zu meinen Werten und zu ethischen Prinzipien, für die ich stehe?

✅ Sich ein ehrliches Bild verschaffen: Was kann in meinem Marketing bleiben? Was soll weg?

✅ Umsetzen, lernen, wieder informieren, da capo

Hier sind noch mal die hier besprochenen Dark Patterns im Überblick:

Roach Motel: Anmeldung ist einfach, Kündigung schwer.

Nagging: Wiederholte Aufforderung, einer Handlung zuzustimmen

Confirmshaming: Schuldgefühle werden ausgelöst, wenn Angebot nicht angenommen wird.

Künstliche Verknappung: Vermeintlich begrenzte Verfügbarkeit, Countdowntimer

Misdirection: Ein auffälliges Design lenkt vom Inhalt ab.