Blog

Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.

Entscheidungsarchitektur im Marketing: Eine kurze Einführung für Selbstständige

Was ist Entscheidungsarchitektur und was hat das mit Marketing zu tun? In diesem Blogartikel finden Selbstständige Einblicke zur ethischen Gestaltung und Anordnung von Wörtern, Farben und Bildern im Marketing, um anderen Menschen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen zu ermöglichen.

Ich bin eine Entscheidungsarchitektin.

Ich ordne Wörter und Designelemente und baue sie zu einem Newsletter zusammen. Oder zu einer Seite auf meiner Website. Oder zu einem Blogartikel wie diesem hier.

Ich fördere damit immer auch ein bestimmtes Verhalten – ob bewusst oder unbewusst.

Wenn du Marketing machst, bist auch du eine Entscheidungsarchitektin oder ein Entscheidungsarchitekt. Auch wenn du dir deiner Rolle vielleicht noch gar nicht bewusst bist.

Mit jeder Webseite, jedem Newsletter, Bild, Video oder Blogartikel triffst du Entscheidungen über Wortwahl, Reihenfolge, Farben und Design.

Diese Elemente beeinflussen, wie deine Kund*innen wahrnehmen, denken und letztendlich handeln.

Übrigens: Der Begriff „Entscheidungsarchitekt“ wurde durch das Buch „Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt“ von Nobelpreisträger Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein geprägt.

Was bedeutet das für dein Marketing?

Die Entscheidungsarchitektur an sich ist nicht problematisch – schließlich müssen Wörter und Designelemente in irgendeiner Form angeordnet werden.

Es geht vielmehr darum, zu reflektieren, welches Verhalten wir mit unserer Entscheidungsarchitektur fördern möchten – und warum.

Entscheidungsarchitektur beim Verkaufen: Drei Beispiele

1. Entscheidungsarchitektur im Supermarkt

Die meisten Supermärkte fördern mit ihrer Entscheidungsarchitektur ungesundes Essverhalten, indem sie:

Süßigkeiten und Alkohol direkt im Wartebereich der Kassen platzieren

Impulskäufe durch strategische Produktplatzierung fördern

Kinderprodukte mit viel Zucker auf Augenhöhe der kleinen Konsument*innen platzieren

Statt überlegte, rationale Wahlmöglichkeiten zu unterstützen, fördert die Entscheidungsarchitektur der Supermärkte spontane, emotionsgesteuerte Kaufentscheidungen.

2. Entscheidungsarchitektur in Onlineshops

Viele Onlineshops nutzen künstliche Verknappung, um Dringlichkeit zu erzeugen:

„Nur noch 3 Stück verfügbar!“

Countdown-Timer für zeitlich begrenzte Angebote

„15 andere Personen schauen sich dieses Produkt gerade an“

Early-Bird-Rabatte und Flash Sales

Diese Techniken spielen mit der Angst, etwas zu verpassen (FOMO), und drängen Menschen zu schnellen, oft unüberlegten Entscheidungen.

3. Entscheidungsarchitektur auf Websites

Die Entscheidungsarchitektur in Cookie-Leisten drängt mit bestimmten Designmustern, irreführender Sprache oder dem Verstecken datenschutzfreundlicher Optionen Menschen dazu, möglichst niedrige Datenschutzeinstellungen zu akzeptieren:

Der Akzeptieren-Button ist auffälliger gestaltet als der Ablehnen-Button

Der Ablehnen-Button fehlt komplett oder versteckt sich in Untermenüs

Komplizierte Einstellungen erschweren datenschutzbewusste Entscheidungen

Eine bessere Entscheidungsarchitektur für dein Marketing

Als wertegetriebene Selbstständige können wir uns darum bemühen, mit unserem Marketing gute Bedingungen für Entscheidungen zu schaffen.

Entscheidungen, die potenziellen Kund*innen wirklich gut tun, sind:

1. Informiert

Wenn wir alle relevanten Informationen transparent und verständlich zur Verfügung stellen, können Menschen Entscheidungen treffen, die wirklich zu ihnen passen.

2. Überlegt

Wenn wir Menschen Zeit und Raum für überlegte Entscheidungen geben, anstatt künstlichen Druck durch Verknappung oder Zeitlimits aufzubauen, können nachhaltige Beziehungen entstehen.

3. Selbstbestimmt

Die Autonomie anderer Menschen zu respektieren und auf manipulative Taktiken zu verzichten, schafft eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und Vertrauens.

Einladungen für positive Veränderungen in deinem Business

Die ersten Schritte in Richtung positive Entscheidungsarchitektur im Marketing können so aussehen:

✅ Faire Cookie-Einstellungen: Wie wäre es, wenn Akzeptieren- und Ablehnen-Button die gleiche Farbe hätten? So können Menschen bewusste Entscheidungen treffen, die zu ihnen passen.

✅ Einfache Abmeldeprozesse: Ein einfacher Abmeldeprozess vom Newsletter, der genauso unkompliziert ist wie das Anmelden, zeigt Wertschätzung.

✅ Transparente Preisgestaltung: Eine klare, offene Preisgestaltung ohne versteckte Kosten oder irreführende Rabattaktionen schafft eine Basis für langfristige Beziehungen.

✅ Bedürfnisse wertschätzen: Wäre es nicht schön, nur solche Käufe zu fördern, die für andere Menschen wirklich sinnvoll und bereichernd sind?

Fazit

Eine positive Entscheidungsarchitektur im Marketing bedeutet letztlich, das langfristige Vertrauen deiner Kund*innen über kurzfristigen Profit zu stellen.

Wenn andere Menschen spüren, dass du ihnen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen ermöglichst, werden sie dir langfristig vertrauen – und genau dieses Vertrauen ist die beste Grundlage für deine Selbstständigkeit.

Unlearn Dark Patterns

Dark Patterns („Dunkle Muster“) werden auch „Deceptive Design“ oder „Unethical Design“ genannt. Sie sind bewusst eingesetzte Sprach- oder Designelemente, die darauf abzielen, Menschen in die Irre zu führen und sie zu einer Handlung zu manipulieren. In diesem Blogartikel stelle ich dir fünf häufige Dark Patterns vor: Roach Motel, Nagging, Confirmshaming, künstliche Verknappung und Misdirection.

Dies ist die Geschichte einer Kündigung. Dies ist auch die Geschichte von Manipulation. Und von Respekt und Entscheidungsfreiheit.

Du siehst: Das wird eine längere Geschichte.

Wenn du gerade nur mal kurz in diesen Text reingelunzt hast und gerade wenig Zeit hast, komm vielleicht ein anderes Mal wieder. Der Inhalt ist nämlich wichtig.

Doch eins nach dem anderen …

Vor einiger Zeit wollte ich ein Onlinetool kündigen. Welches Tool das genau war oder gar welche Marke, spielt für unsere Geschichte keine Rolle. Auch ist nicht wichtig, warum ich mich erst für das Tool und nach ein paar Monaten wieder gegen das Tool entschieden habe.

Entscheidend ist, dass ich das Tool kündigen wollte.

Ich erinnere mich noch an die einfache Anmeldung damals. Sie war nur mit einer E-Mail-Adresse möglich. Selbst ein Passwort habe ich nicht gebraucht, da bei einem Login ein Einmalpasswort per E-Mail verschickt wird.

Als ich die Gratisversion getestet und für gut befunden hatte, konnte ich ein Upgrade unkompliziert mit dem Hinterlegen der Kreditkarte auslösen.

Doch die Kündigung? Sie war weder einfach noch unkompliziert und hier startet nun unsere Geschichte.

Der Startpunkt ist: ein gutes Versteck.

Denn genau das war der Link für die Kündigung: So gut versteckt, dass ich einige Minuten suchen musste, bis ich ihn fand.

Ich klickte auf den Link.

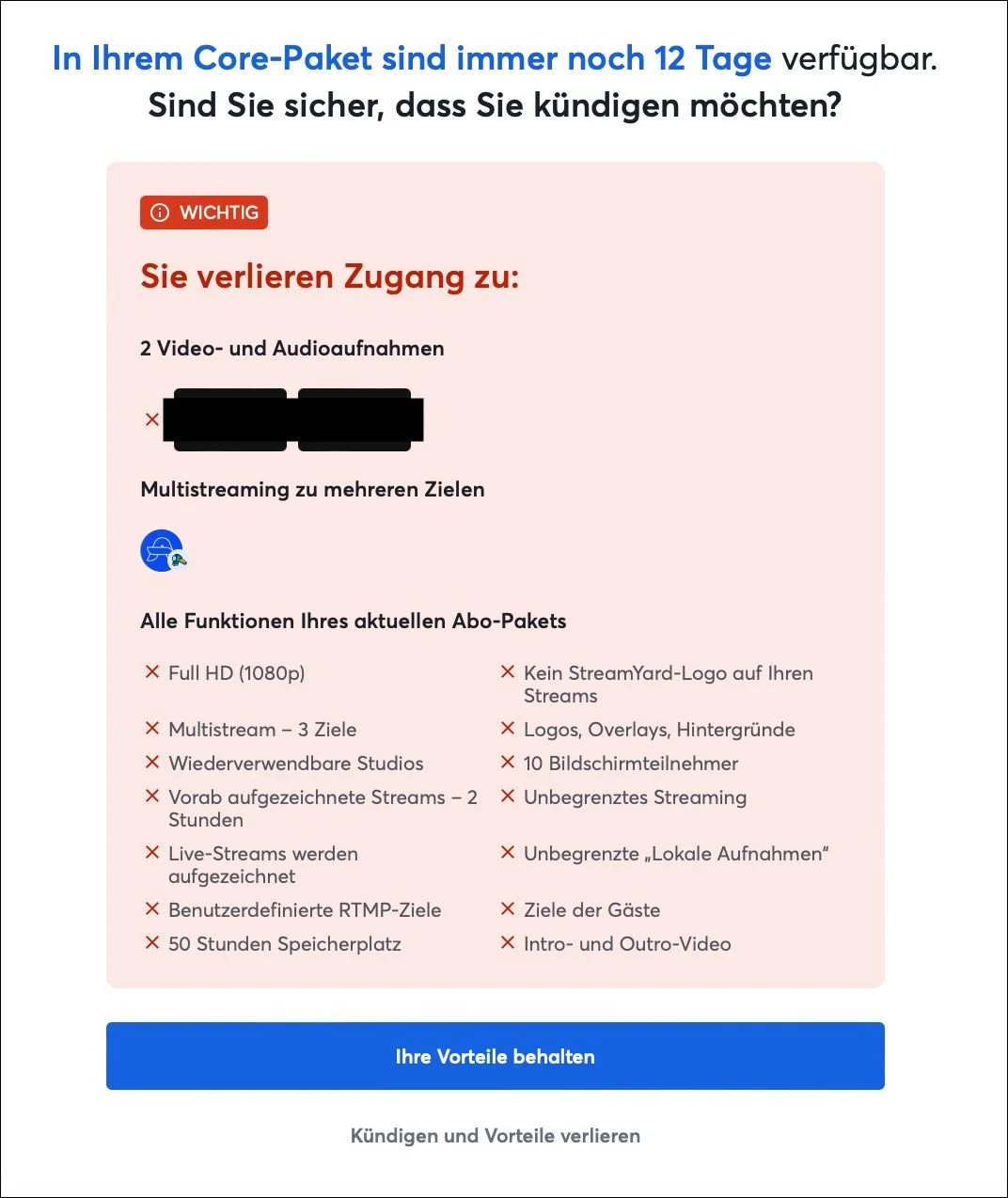

Doch statt meinen Wunsch zu respektieren und die Kündigung durchzuführen, entschied sich das Unternehmen dafür, mich mit einer Frage zu verunsichern:

„Sind Sie sicher, dass Sie kündigen möchten?“

In einer roten Signalfarbe zählte mir das Unternehmen all die Dinge auf, die ich mit einer Kündigung verlieren würde.

Die Buttons verstärkten diese Botschaft, indem sie die Kündigung negativ besetzen („Kündigen und Vorteile verlieren“) und nur die Alternative, nicht zu kündigen, mit einer Farbe unterlegten.

Ich klickte auf „Kündigen und Vorteile verlieren“ und erwartete, dass die Kündigung nun vollzogen werden würde. Doch statt meinen Wunsch zu respektieren, entschied sich das Unternehmen dafür, mich erst einmal nach Feedback zu fragen:

„Was sind Ihre Hauptgründe für die Kündigung des Pakets?“

Am Ende der Umfrage wurde ich durch das Wording und Design der Buttons („Mein aktuelles Paket behalten“ vs. „Mit Kündigung fortfahren“) wieder dazu motiviert, nicht zu kündigen.

Ich klickte auf „Mit Kündigung fortfahren“ und schon wieder entschied sich das Unternehmen dafür, meinen Wunsch nach einer Kündigung nicht zu respektieren.

Stattdessen bekam ich ein „zeitlich begrenztes Sonderangebot“.

Während ich bei den letzten Meldung noch gesiezt wurde („Schade, dass Sie uns verlassen!“), ging das Unternehmen plötzlich zum persönlichen „Du“ über und stellte so Nähe zu mir her („Hier ist ein Sonderangebot für dich!“).

Durch die Formulierungen und das Design der Buttons („Fortfahren und Angebot annehmen“ vs. „Nein, danke“) wurde mir erneut nahegelegt, nicht zu kündigen.

Man könnte meinen: So langsam sollte das Unternehmen doch verstanden haben, dass ich kündigen wollte!

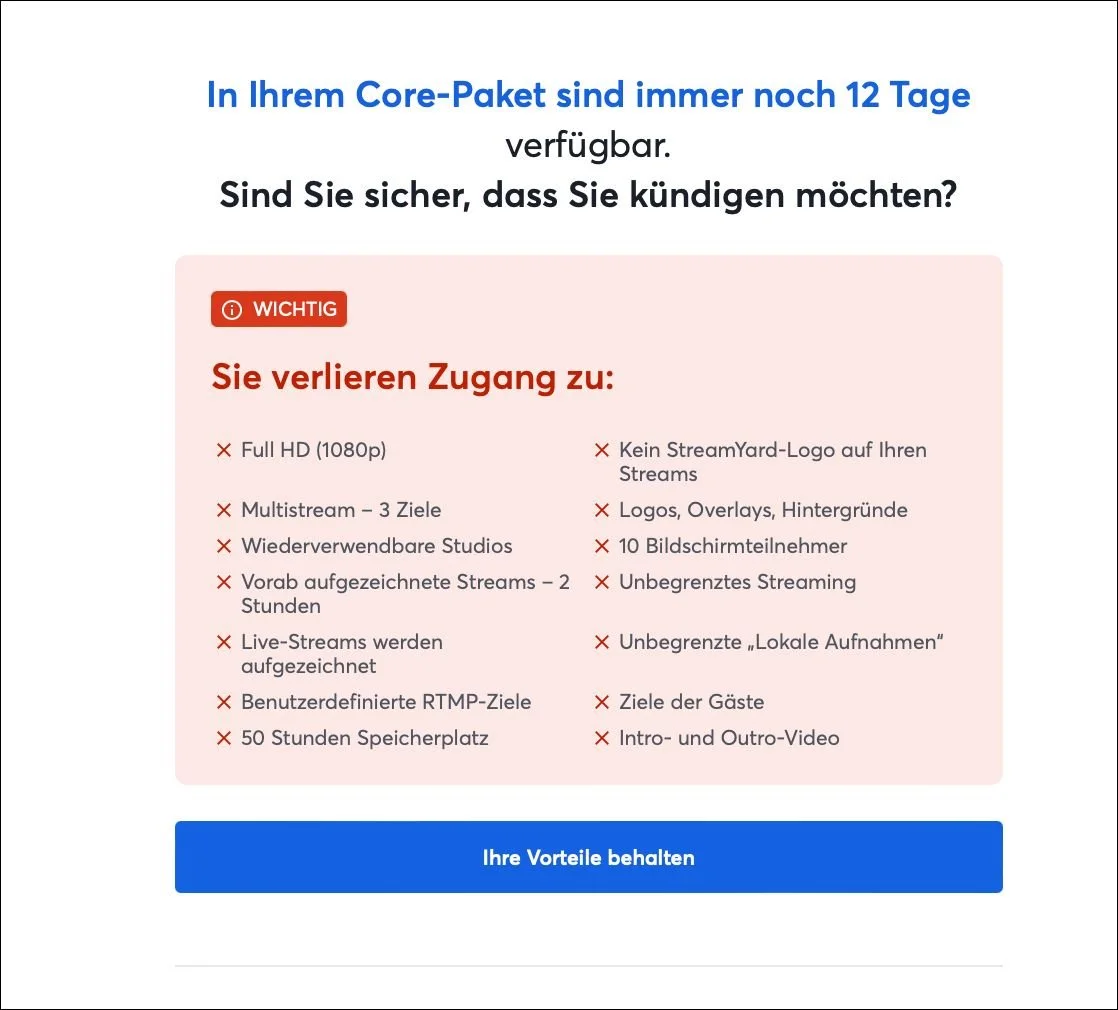

Aber nein: Als ich auf „Nein, danke“ klickte, wurde mir erneut in einer Signalfarbe aufgelistet, was ich alles verlieren würde, wenn ich doch jetzt den Dienst kündige.

Erneut wurde mir durch den Button „Ihre Vorteile behalten“ nahegelegt, nicht zu kündigen, obwohl ich nun deutlich meinen Wunsch zu kündigen bekräftigt hatte – mehrmals.

Erst als ich weiter nach unten scrollte, konnte ich die Kündigung endlich abschließen.

Und dann die Überraschung:

Ich habe den Dienst nicht vollständig gekündigt, sondern wurde nur auf die gratis Version zurückgestuft. Auch habe ich die Vorteile des Paketes nicht sofort verloren – sie bleiben mir bis zum Rest des Zeitraums, für den ich bezahlt hatte, selbstverständlich erhalten.

Ich weiß nicht, wie es dir angesichts Geschichten wie diesen geht, aber ich dachte mir im Verlauf – mehr als einmal – „WTF!“.

Nun möchte ich mich hier nicht weiter mit meiner Gefühlslage beschäftigen, sondern die Strategien, die dieses Unternehmen bei meiner Kündigung genutzt hat, in den Fokus nehmen.

Diese Strategien haben nämlich einen Namen: Dark Patterns.

Was sind Dark Patterns?

Dark Patterns („Dunkle Muster“) werden auch „Deceptive Design“ oder „Unethical Design“ genannt und beschreiben Sprach- oder Design-Praktiken, die Menschen zu Handlungen verleiten, die sie sonst möglicherweise nicht durchführen würden.

Dark Patterns sind nicht auf bestimmte Branchen beschränkt und können in Apps, Onlineshops, in Shopping-, Reise- oder Buchungsportalen, auf Websites, Social Media und allen anderen digitalen Oberflächen vorkommen.

Sie sind oft darauf ausgelegt, das Verhalten von Menschen subtil zu beeinflussen, indem sie ihnen wichtige Informationen vorenthalten oder sie in die Irre führen.

Dark Patterns sind keine Bugs oder Programmierfehler, sondern bewusst eingesetzte Sprach- oder Designelemente, die darauf abzielen, Menschen zu täuschen. Die meisten dieser Muster mögen auf den ersten Blick harmlos oder unscheinbar erscheinen, aber bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass sie die Entscheidungsfreiheit von Menschen einschränken.

Selbst wenn du noch nie vom Begriff „Dark Patterns“ gehört hast, bin ich mir sicher, dass du bereits Bekanntschaft mit ihnen gemacht hast. Es handelt sich nämlich nicht nur um ein paar „schmierige Verkaufstricks“ einiger weniger „böser“ Unternehmen, sondern um ein Massenphänomen der digitalen Welt, das – von der Texterin über den Coach bis zum Großkonzern – viele Selbstständige und Unternehmen an den Tag legen und das Forschende erst jetzt beginnen zu untersuchen.

Eine Initiative ist das Dark Pattern Detection Projekts (Dapde), ein Zusammenschluss aus Informatik und Rechtswissenschaft. Hier wird die Steuerung von Verbraucher*innen in digitalen Umgebungen untersucht und die manipulierenden Techniken benannt und kategorisiert.

Gehen wir – mit Hilfe des Dapde – die manipulierenden Techniken, die mir in meinem Beispiel begegnet sind, noch einmal zusammen durch.

Roach Motel

Bei der Kakerlaken-Falle ist der Weg hinein einfach und verlockend, der Weg nach draußen aber schwer, ja geradezu unmöglich. Genau so war es in meinem Beispiel ja auch:

Die Anmeldung war easy, die Kündigung kompliziert. In anderen Fällen geht die Kündigung nur telefonisch oder gar nicht. („Der Mitgliederbereich ist neu und eine Löschung des Accounts ist technisch noch nicht möglich.“) Alles schon erlebt.

Nagging

Dass das Unternehmen meinen Kündigungswunsch nicht respektiert und es immer wieder darauf angelegt hat, dass ich meine Meinung ändere, bezeichnet das Dapde als Nagging.

Beim Nagging („nörgeln“, „nerven“) geht es darum, wiederholt – teilweise aggressiv – zur Zustimmung zu einer Handlung aufzufordern. Nagging setzt darauf, dass Menschen irgendwann so genervt von der Anfrage sind, dass sie auf „Zustimmen“ klicken oder ihre Meinung ändern.

Confirmshaming

Beim Confirmshaming geht es darum, Schuldgefühle auszulösen, wenn ein Angebot nicht in Anspruch genommen wird. Beliebt ist Confirmshaming besonders in Zusammenhang mit Buttons.

In meinem Beispiel war das das negativ besetzte „Kündigen und Vorteile verlieren“. Selbst wenn ich genau weiß, dass ich kündigen möchte, fühle ich mich für einen Augenblick nicht gut, wenn ich das lese und darauf klicke. Wer will schon Vorteile verlieren? Genau: niemand.

Künstliche Verknappung

Bei der künstlichen Verknappung wird suggeriert, dass ein Produkt, ein Angebot oder eine Dienstleistung nur begrenzt verfügbar ist.

Manchmal wird die verfügbare Anzahl in einer auffälligen Farbe und mit dem Zusatz „nur noch“ eingeblendet. Manchmal ist es – wie in meinem Fall – ein „zeitlich begrenztes Angebot“. (Ich lehne mich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte: Hätte ich einen Monat später gekündigt, wäre mir genau dasselbe „zeitlich begrenzte Angebot“ präsentiert worden.)

Künstliche Verknappung setzt Menschen unter Druck und löst FOMO aus. Gerade bei digitalen Produkten, die – wie bei dem Abo in meinem Beispiel – theoretisch unbegrenzt verfügbar sind, wird künstliche Verknappung gezielt eingesetzt, um die Anmelderate oder den Umsatz zu erhöhen.

Countdowntimer

In meinem Beispiel war das nicht der Fall, aber oft genug wird mit einem Countdowntimer zusätzlich Druck erzeugt. Das kennst du sicherlich auch:

„Die Türen zum Programm schließen in 2 Tagen, 23 Stunden, 14 Minuten und 37 Sekunden. Melde dich schnell an!“

Misdirection

Das Misdirection-Dark-Pattern lenkt durch ein auffälliges Design vom Inhalt ab. Auch hier ist mein Beispiel der Klassiker schlechthin:

Der gewünschte Button („Mein aktuelles Paket behalten“) wird in einer auffälligeren Farbe gestaltet als der unerwünschte Button („Mit Kündigung fortfahren“).

Diese Strategie ist auch bei Cookie-Leisten beliebt: Der Annehmen-Button ist auffällig, der Ablehnen-Button unscheinbar oder gar versteckt.

Warum du über Dark Patterns Bescheid wissen solltest

Wer sich in digitalen Umgebungen aufhält, sollte um die Existenz dieser Muster wissen. Ich habe dir nur einen Bruchteil der Dark Patterns genannt – auf der Website des Dapde findest du viele, viele mehr.

Zum einen kannst du so erkennen lernen, wann du selbst online manipuliert wirst. Du kannst dieses Wissen auch deinen Kindern weitergeben. Denn ich bin mir sicher, du möchtest nicht nur selbst nicht manipuliert werden, sondern auch nicht, dass deine Kinder auf manipulierende Designs in der Onlinewelt reinfallen.

Zum anderen kannst du dich, wenn du selbst in einer Marketingabteilung arbeitest oder selbstständig bist, deine eigenen Marketingstrategien überdenken.

Gerade künstliche Verknappung, Confirmshaming oder Misdirection werden heutzutage ganz selbstverständlich auf der Website oder auf Social Media verwendet, von Marketingberater*innen empfohlen und alles in allem nicht weiter reflektiert. (Und ich bekomme jedes Mal, wenn ich mich gegen künstliche Verknappung äußere, spöttische bis beleidigende Mails, dass ich keine Ahnung von Marketing hätte.)

Doch das Ding ist: Niemand zwingt uns dazu, Dark Patterns zu nutzen, wenn wir Marketing machen.

Vielleicht bist du weiter oben im Text über die Formulierung „das Unternehmen hat sich entschieden“ gestolpert, aber darauf geht für mich letzten Endes alles zurück: auf eine Entscheidung.

Es gibt einen Menschen, der sagt „So machen wir es“, und dann wird es eben so gemacht.

Genauso kann es aber auch einen Menschen geben, der sagt „So machen wir es nicht“, und dann wird es eben anders gemacht.

Es ist unsere Entscheidung.

Unlearn Dark Patterns

Gerade wenn Dark Patterns bereits ins Marketingfleisch und -blut übergegangen sind, wird es nicht unbedingt einfach sein, sie zu verlernen, aber es lohnt sich, die Schritte zu gehen:

✅ Sich über Dark Patterns Informieren, zum Beispiel auf der Seite des Dapde

✅ Eigene Marketingstrategien und -ziele reflektieren: Was passt eigentlich zu meinen Werten und zu ethischen Prinzipien, für die ich stehe?

✅ Sich ein ehrliches Bild verschaffen: Was kann in meinem Marketing bleiben? Was soll weg?

✅ Umsetzen, lernen, wieder informieren, da capo

Hier sind noch mal die hier besprochenen Dark Patterns im Überblick:

Roach Motel: Anmeldung ist einfach, Kündigung schwer.

Nagging: Wiederholte Aufforderung, einer Handlung zuzustimmen

Confirmshaming: Schuldgefühle werden ausgelöst, wenn Angebot nicht angenommen wird.

Künstliche Verknappung: Vermeintlich begrenzte Verfügbarkeit, Countdowntimer

Misdirection: Ein auffälliges Design lenkt vom Inhalt ab.

Quelle

10 Argumente gegen personalisierte Werbung auf Social Media

Kritische Perspektive auf personalisierte Werbeanzeigen in sozialen Medien: Im Blogartikel nenne ich zehn wichtige Argumente, die gegen die Nutzung von Social-Media-Ads sprechen.

Seit ungefähr 2,5 Jahren nutze ich keine Werbeanzeigen mehr in meinem Marketing.

Angefangen hat das Ganze eher unfreiwillig: Nachdem ich jahrelang auf Facebook und Instagram Werbung geschaltet hatte, wurden meine Ads von einem Tag auf den anderen nicht mehr ausgespielt.

Einfach so.

Ich hatte die Werbeanzeigen genauso erstellt, wie ich sie seit vier Jahren immer erstellte. Und ich nutzte genau die Kampagnenziele, die ich immer nutzte. Der Werbeanzeigenmanager zeigte an, dass alles korrekt war – doch die Anzeigen gingen nicht raus und es wurde kein Geld verbraucht.

Auch zwei Marketingberater*innen, die sich auf FB-Ads spezialisiert hatten und die ich in meiner Verzweiflung buchte und drüber gucken ließ, konnten nicht herausfinden, woran es lag. „Alles sieht korrekt aus“, so das einhellige Urteil. „Eigentlich müsste es funktionieren …“

Tat es aber nicht. Auch der Facebook-Support konnte mir nicht weiterhelfen. Oder besser gesagt: Wollte es nicht. Nach zwei Mal hin und her mailen bekam ich die leicht gereizte Antwort, dass ich doch bitte davon Abstand nehmen sollte, sie weiterhin zu kontaktieren.

Da stand ich nun kurz vor einem Launch, bei dem ich felsenfest mit Werbeanzeigen gerechnet hatte. Und der Facebook-Werbeanzeigenmanager zeigte mir den Stinkefinger.

Zuerst war ich entsetzt. Schließlich waren Werbeanzeigen ein essentieller Bestandteil in meinem Marketing. Doch schon bald nahmen meine Bemühungen, mein Werbeanzeigenkonto wieder zum Laufen zu bringen, eine andere Richtung – die entgegengesetzte.

Und heute, 2,5 Jahre später, schalte ich freiwillig und ganz bewusst keine Werbeanzeigen mehr in meinem Marketing.

Warum, erzähle ich dir in diesem Blogartikel.

Argumente für personalisierte Werbung auf Social Media

Doch lass uns zunächst einmal über die Argumente für Werbeanzeigen sprechen. Vermutlich sind sie dir auch wohlbekannt. Denn in der Marketingwelt ist diese Ansicht dominant:

Wir können mit Werbeanzeigen gezielt eine bestimmte Gruppe von Menschen ansprechen. Frauen zwischen 30 und 40 aus München, die gerne golfen? Kein Problem mit dem mächtigen Werbeanzeigenmanager!

Wir können bestimmte Posts, die organisch zu wenige Menschen aus unserer Community erreichen, gezielt pushen und einer größeren Gruppe von Menschen ausspielen.

Wir können unsere Freebies, Webinare & Co bewerben und so erfolgreich unsere E-Mail-Liste aufbauen oder launchen.

Reichweite aufbauen, Sichtbarkeit erhöhen und Skalieren gehen mit Werbeanzeigen viel schneller als ohne.

Wir können mit sogenannten Retargeting-Kampagnen die Menschen kontaktieren, die sich ein Produkt von uns angeguckt oder in den Warenkorb gelegt haben. Damit können wir Verkäufe ankurbeln und Umsätze steigern.

An sich will ich diesen Argumenten auch gar nicht widersprechen. Doch was viel seltener thematisiert wird, sind die vielen Argumente, die gegen Werbeanzeigen, insbesondere personalisierte Werbung, sprechen.

Hier kommen zehn davon.

Argumente gegen personalisierte Werbung auf Social Media

#1 Das Abhängigkeits-Argument

Aus meiner Geschichte, die ich zu Beginn des Textes geteilt habe, wird deutlich: Wenn wir unser gesamtes Marketing auf Werbeanzeigen aufbauen, machen wir uns verdammt abhängig.

Solange alles reibungslos funktioniert, finden wir Abhängigkeit meist gar nicht schlimm. Doch sobald etwas nicht so läuft, wie es soll, merken wir, dass Abhängigkeit zum Problem werden kann.

Es gibt eine Menge Dinge, die passieren können, obwohl wir uns überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen und keine Communityrichtlinien verletzen.

Meine Geschichte, dass ich von einem Tag auf den anderen einfach keine Anzeigen mehr schalten konnte, ist vergleichsweise harmlos.

Es gibt Onlineunternehmer*innen, deren Konten werden trotz gutem Passwort und Zweifaktor-Authentifizierung gehackt und gesperrt. Mit gravierenden Folgen für alle Beteiligten.

Und manchmal passiert das sogar im großen Stil, zum Beispiel wenn Facebook-Mitarbeitende gegen Bezahlung externen Unternehmen Zugriff auf Tools zur Kontowiederherstellung geben.

Wenn darüber hinaus der Facebook-Support die Nutzer*innen mit ihren gehackten, gesperrten oder nicht funktionierenden Konten alleine lässt, ist das keine gute Kombination.

Abhängigkeit von einer Social-Media-Plattform klingt total normal? Ist es nicht. Mit anderen Marketingstrategien ist es nämlich so:

Falls mich mein Newsletter-Tool irgendwann nervt, kann ich meine E-Mail-Kontakte exportieren und zu einem anderen Anbieter wechseln. Falls ich irgendwann Squarespace nicht mehr gut finden sollte, kann ich wieder zu WordPress wechseln. Falls ich Probleme mit meinem Podcast-Hoster hätte, würde ich einfach einen anderen nehmen.

Doch bei Werbeanzeigen?

Falls Meta und Co. irgendetwas an der Funktionsweise ändern oder unser Konto nicht mehr funktioniert, können wir nicht einfach unsere sieben Sachen packen und zu einer Konkurrenzplattform wechseln. Solange wir Werbeanzeigen schalten wollen, sind wir an diese Plattformen gebunden.

#2 Das Privatsphäre-Argument

Die Werbung, die wir auf Social Media schalten können, ist nicht einfach nur Werbung. Sie ist personalisierte Werbung.

Im Gegensatz zu Massenwerbung bekommen Menschen bei personalisierter Werbung die Themen angezeigt, für die sie sich interessieren. Passgenau. Individuell. Zielgerichtet.

Was für alle Beteiligten praktisch klingt, ist bei näherem Hinsehen problematisch. Denn wie genau funktioniert personalisierte Werbung auf Social Media überhaupt?

Zunächst einmal, indem ein Unternehmen wie Meta Daten zu einem Wirtschaftsgut erklärt.

Alles, was wir auf Facebook oder Instagram tun, wird deshalb registriert, gemessen und gespeichert. Ebenso das, was wir außerhalb von Facebook und Instagram online tun.

Websites, die den Meta-Pixel eingebunden haben, geben alle Informationen an Meta weiter: was wir im Netz lesen, wie lange wir uns Videos angucken, was wir in den Warenkorb gelegt haben (aber nicht kaufen) und vieles mehr. Diese Informationen über uns werden an Werbetreibende verkauft. Damit möglichst viele dieser Daten erhoben und verkauft werden können, ist Metas oberstes Ziel, dass Menschen so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Algorithmen, die emotionalisierende Inhalte pushen, helfen dabei. ⬅️ Das ist Metas Geschäftsmodell in a nutshell.

Die Harvard-Professorin und Autorin Shoshana Zuboff spricht in ihrem gleichnamigen Buch von einem „Überwachungskapitalismus“. Konzerne wie Meta (aber auch Google oder Microsoft) sammeln, analysieren und speichern eine große Menge an Daten über Menschen und ermöglichen damit, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen (um nicht zu sagen: zu manipulieren).

Für Zuboff stellt das Geschäftsmodell mit den Daten demokratische Normen in Frage, was sich in der Vergangenheit vielfach bestätigt hat:

Mikrotargeting mag also nach einer tollen Chance für Selbstständige und Unternehmen klingen, ja. Doch es stellt eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie dar, die so langsam nicht mehr wegdiskutiert werden kann.

Besonders ärgerlich ist es, wenn der Einsatz des Meta-Pixels „aus Versehen“ oder unreflektiert passiert, wie jüngst bei der Polizei in Großbritannien. Sie hatte den Pixel auf einer Seite verwendet, auf der Menschen häusliche oder sexualisierte Gewalt melden konnten. Die Folge: Durch den Pixel gab die Polizei diese sensiblen Informationen an Meta weiter, sodass Meta jetzt genau weiß, wer potentiell von häuslicher / sexualisierter Gewalt betroffen ist.

Wer nun sagt, dass er doch gar nichts zu verbergen habe, sei daran erinnert, dass Privatsphäre ein Grundrecht ist, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen Charta der Grundrechte verankert ist.

Es geht nicht darum, ob wir etwas zu verbergen haben, sondern darum, dass es Grundrechte zu schützen gilt. Schließlich setzen wir ja auch nicht gleich die Meinungsfreiheit außer Kraft, nur weil wir mal nichts zu sagen haben.(1)

#3 Das Rechtsargument

Das Problem ist aber nicht nur, dass Unternehmen wie Meta all diese Daten erheben, analysieren, verarbeiten, speichern und verkaufen. Das Problem ist auch, dass sie es meist ohne das explizite Einverständnis der Menschen tun.

Denn auch wenn die meisten Selbstständigen, Onlineunternehmer*innen und Unternehmen auf personalisierte Werbung setzen, heißt es nicht, dass sie es rechtskonform tun.

Die Rechtslage (2) sieht zur Zeit so aus, dass Websitenbetreiber*innen dafür verantwortlich sind, den Meta-Pixel datenschutzkonform einzubinden. Ein Hinweis zum Meta-Pixel in den Datenschutzhinweisen reicht dazu nicht aus.

Datenschutzkonform ist die Nutzung des Meta-Pixels meinem Verständnis (2) dann, wenn

Menschen aktiv in die Nutzung ihrer Daten für Werbezwecke einwilligen (Opt-in)

Menschen der Nutzung ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen können (Opt-out)

der Meta-Pixel erst dann lädt und Daten erhebt, nachdem das Einverständnis erteilt wurde

Gerade der letzte Punkt ist technisch wohl nicht immer so leicht umzusetzen und verlangt – je nach CMS und Cookie-Banner – Coding-Kenntnisse.

#4 Das Ethik-Argument

Doch selbst wenn der Einsatz des Meta-Pixels rechtskonform ist und sich Selbstständige und Unternehmen offiziell nichts „zu Schulden“ kommen lassen – die wenigsten Menschen blicken wohl wirklich durch, was passiert, wenn sie beim Cookie-Banner auf „Annehmen“ klicken.

Hinzu kommt noch, dass es inzwischen eine ganze Marketingdisziplin gibt, die sich damit befasst, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, möglichst viele ihrer persönlichen Daten preiszugeben, damit möglichst zielgerichtete Werbeanzeigen geschaltet werden können

Consent Optimization nennt sich das, und es geht im Großen und Ganzen darum, durch ein spezielles Wording oder Design Menschen dazu zu „motivieren“, Cookies zu akzeptieren.

Diese Consent-Optimierung öffnet Tür und Tor für sogenannte Dark Patterns – Strategie-, Design- oder Sprachmuster, die Menschen zu einem bestimmten Verhalten verleiten und ethisch fragwürdig sind.

Auch die Social-Media-Plattformen selbst bedienen sich natürlich solcher Dark Patterns, um Menschen dazu zu bringen, der Nutzung ihrer Daten zuzustimmen. Zum Beispiel, indem der Annehmen-Button in einer auffälligeren Farbe gestaltet wird als der Ablehn-Button.

#5 Das Zukunftsargument

Auch ob personalisierte Werbung in der aktuellen Form so zukunftsfähig ist, darf bezweifelt werden.

Surprise, surprise: Selbstständige und Unternehmen (und Politiker*innen) finden es vielleicht gut, personalisierte Werbung zu schalten. Doch die meisten Menschen finden es eben nicht gerade toll, getrackt zu werden.

Und Unternehmen wie Apple tragen dem Rechnung, indem sie seit iOS 14.5 es ermöglichen, Tracking für bestimmte Apps – und dazu gehören auch Facebook und Instagram – abzulehnen.

Natürlich macht das Apple nicht (nur) aus Menschenliebe oder aus Spaß an der Freude – auch wenn es die Apple-Bosse sicherlich freut, dass das ihren Konkurrenten Meta rund 10 Milliarden Dollar im Jahr kostet –, sondern aus wirtschaftlichem Interesse.

Doch das grundsätzliche Problem bleibt: Metas Geschäftsmodell setzt voraus, dass sich Menschen freiwillig und ohne zu mucken tracken lassen. Und ob das für jetzt bis in alle Zeit so gelten wird?

Gleichzeitig gibt es in letzter Zeit auch aus der Politik entsprechende Zeichen:

In Norwegen wurde jüngst personalisierte Werbung für drei Monate verboten.

Und auch im Europaparlament gibt es Bestrebungen, personalisierte Werbung zu verbieten.

Mit anderen Worten: Dass die Politik ewig dabei zusehen wird, wie Meta und Co. Daten im großen Stil und ohne das explizite Einverständnis der Menschen sammeln und die Konsequenzen stillschweigend in Kauf nehmen, darf bezweifelt werden.

#6 Das „Mehr ist nicht immer besser“-Argument

Menschen, die für den Einsatz von Werbeanzeigen mit dem Argument „Wir können mit Werbeanzeigen schneller wachsen und skalieren als ohne Werbeanzeigen.“ plädieren, scheinen stillschweigend davon auszugehen, dass „mehr“ immer „besser“ ist.

Doch das ist aus meiner Sicht nicht zwingend der Fall. Ich selbst habe zum Beispiel folgende Erfahrungen gemacht:

Menschen, die mich durch Ads fanden, waren anders als die Menschen, die wegen eines Interviews, einer Empfehlung oder eines Blogartikels auf mich aufmerksam wurden. Seit ich keine Werbeanzeigen mehr schalte, habe ich es auch deutlich seltener mit ausfallenden, unfreundlichen und unangenehmen Menschen zu tun.

Werbeanzeigen führten bei mir zu einer höheren Abmelderate beim Newsletter, weil sie vermutlich auch viele Freebiejäger erreichten, die sich einfach nur das Freebie schnappen wollten, aber gar kein Interesse daran hatten, den Newsletter zu abonnieren. Seit ich keine Werbeanzeigen mehr nutze (und auch keine Freebies mehr habe), ist die Abmelderate deutlich gesunken, während die Öffnungs- und Klickrate gestiegen sind.

Stellen wir doch einfach mal zwei Situationen gegenüber.

Lara scrollt durch ihren Instagram-Feed und sieht eine Werbeanzeige für ein kostenloses Downloadprodukt. Innerhalb von wenigen Sekunden beschließt sie, sich das Downloadprodukt zu holen, indem sie ihre E-Mail-Adresse rausrückt. Lara weiß noch gar nicht so viel über die Person, deren Newsletter sie abonniert hat. Und sie hat sich auch streng genommen gar nicht zum Newsletter anmelden wollen – sie wollte nur das PDF.

Ein anderes Szenario:

Ben ist Fan eines bestimmten Podcasts. In der letzten Folge wurde eine Person zu einem spannenden Thema interviewt. Nach fast einer Stunde Interview hat Ben eine Menge über den Werdegang, das Thema und die Ansichten dieser Person erfahren. Und als er dann zu ihr auf die Website geht, steuert er gezielt die Newsletteranmeldung an. Er weiß ganz genau, dass er auch in Zukunft mehr von dieser Person hören will.

Nun ist damit natürlich nicht gesagt, dass sich Lara sofort vom Newsletter abmelden und Ben bis in alle Ewigkeiten im Newsletter bleiben wird – auch Bens melden sich vom Newsletter ab, wenn sich ihre Interessen oder persönlichen Umstände ändern. Doch die Voraussetzungen bei Lara und Ben sind einfach völlig unterschiedliche.

Mehr ist nicht immer besser. Die richtigen Menschen sind besser.

Und was sind die richtigen Menschen? Aus meiner Sicht sind das Menschen, die genügend Zeit hatten, um eine informierte Entscheidung für oder gegen einen Newsletter, ein Webinar oder ein Produkt zu treffen. Und das ist bei Werbeanzeigen, wo wir Entscheidungen innerhalb von wenigen Sekunden treffen, nur selten der Fall.

#7 Das „Wir können nicht mehr unbegrenzt wachsen“-Argument

„Klingt ja schön und gut“, kriege ich manchmal von erfahrenen Onlineunternehmer*innen gesagt, „aber ohne Werbeanzeigen ginge mir das viel zu langsam.“

Da gebe ich ihnen Recht: Ohne Werbeanzeigen geht Wachstum viel langsamer.

Doch könnte das nicht auch … eine gute Sache sein?

Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr und mehr verstehen, dass wir nicht mehr so wirtschaften können wie bisher. Wir merken, dass unbegrenztes Wachstum unsere Welt zerstört und unsere Gesundheit. Wir sehen, dass Unternehmen, die ohne Kopplung an Werte wachsen, das meist auf Kosten von Sicherheit, Privatsphäre und Moral tun.

Wollen wir da wirklich mitmachen? Muss es denn wirklich immer um maximalen Gewinn gehen?

Oder wollen wir unser Wachstum verantwortungsbewusst gestalten? Zum Beispiel, indem wir klare rote Linien ziehen und auf Dark Patterns oder personalisierte Werbung verzichten?

#8 „Es geht gar nicht schneller“-Argument

Doch es gibt noch ein zweites Argument gegen die „Mit Werbeanzeigen geht Wachstum viel schneller“-These: Sie trifft nur auf diejenigen zu, die sich mit Werbeanzeigen auskennen.

Mir war das zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch nicht so klar. Ich dachte, ich setze eine Werbekampagne auf und – schwupps – bringt sie mir zuverlässig neue Menschen in meinen Newsletter.

So einfach ist es dann nicht. Wer als Neuling das erste Mal in einen Werbeanzeigenmanager reinguckt, ist erst einmal komplett überfordert. Er benötigt Tage, wenn nicht gar Wochen, um sich einzuarbeiten und alle wichtigen Funktionen zu verstehen. Denn das Ding ist komplex.

Dann dauert es weitere Wochen, bis der Pixel genügend Daten liefert und sogenannte Custom Audiences so aufgebaut sind, dass man sie sinnvoll nutzen kann.

Die ersten Werbekampagnen funktionieren meist eher so semigut, sodass viele Tests notwendig sind, bis man die Kombination aus Zielgruppe, Anzeige und Text hat, die gute Ergebnisse bringt.

Werbeanzeigen sind nicht notwendigerweise eine Abkürzung – sie sind ein großes, neues, komplexes Feld, das man verstehen und durchdringen muss, bevor man wirklich sagen kann, dass es gut läuft.

Ads sind damit eine viel längerfristige Strategie, als viele Selbstständige glauben. Gefühlt kommen auf jeden Onlineunternehmer, der behauptet, dass er mit Ads so tolle Ergebnisse einfährt, einhundert, die daran verzweifeln.

#9 Das „Die Menschen sind genervt“-Argument

Auf die Frage, warum Meta nicht einfach aufhört, personalisierte Werbung zu zeigen, antwortet das Unternehmen 2020:

„The answer is that we believe that personalized advertising provides the best experience for people and the best value for businesses – particularly small businesses, which make up the vast majority of Facebook’s nine million active advertisers across our services.“ (Quelle)

Unternehmen wie Meta tun gerne so, als wäre personalisierte Werbung für alle Beteiligten eine „tolle Erfahrung“, doch was ist die Aussage wert angesichts der Tatsache, dass personalisierte Werbung nun mal den Kern eines Unternehmens wie Meta trifft?

Wer personalisierte Werbung kritisiert, kritisiert damit auch Metas Geschäftsmodell. Natürlich würde sich Meta niemals die Geschäftsgrundlage entziehen, indem das Unternehmen sagt, dass die Kritik an personalisierter Werbung berechtigt ist.

Und so toll scheint die Erfahrung für die Menschen, die die Werbeanzeigen letzten Endes sehen, dann doch nicht zu sein. Einige Zahlen:

Nur 11% der befragten Menschen wollen laut einer Studie von YouGov überhaupt personalisierte Anzeigen sehen. 57% wollen überhaupt keine personalisierte Anzeigen sehen. 26% keine politischen personalisierten Anzeigen. (Quelle)

Laut einer Studie von European netID Foundation ist die Hälfte der befragten Deutschen von der ungefragten Datenweitergabe genervt. (Quelle)

75% der Deutschen empfinden laut einer Studie von Ogury personalisierte Werbung auf Mobilgeräten als nervig. (Quelle)

Die Genervtheit der Menschen ist verständlich. Wer will denn zum Beispiel als 60-Jähriger Werbung für Inkontinenzeinlagen sehen, nur weil er … eben ein bestimmtes Alter erreicht hat? Oder Werbung für High Heels, nur weil jemand … eben eine Frau ist?

Außerdem stellt sich bei vielen Menschen auch das „Big Brother is watching you“-Gefühl ein. Da haben sie sich nur in einem Onlineshop ein paar Schreibtischstühle angeguckt und kaum machen sie Instagram auf, werden ihnen genau dieselben Produkte angezeigt. Die wenigsten verstehen wohl genau, wie das technisch funktioniert. Und selbst, wer über die Existenz des Pixels Bescheid weiß – das Gefühl, beobachtet zu werden, bleibt. (Und ist alles andere als angenehm.)

#10 Das Investitionsargument

Sind Werbeanzeigen also wirklich eine so gute Investition? Bei der Antwort würde ich nicht lediglich den finanziellen Aspekt berücksichtigen, sondern auch den Faktor Zeit, Energie, Headspace oder Nerven.

Personalisierte Werbung bindet Ressourcen auf allen Ebenen, und sogar wenn FB-Ads ganz okaye Ergebnisse bringen, kann es sein, dass sie uns den letzten Nerv rauben und uns das Leben insgesamt schwerer machen.

Will ich mich mit dem Thema beschäftigen? Will ich mich da weiterbilden? Will ich ständig Dinge testen und optimieren? Will ich täglich meine Kampagne checken? Oder will ich jemanden beauftragen, die Werbekampagnen für mich zu managen? Wie viel Zeit kostet mich das Thema Werbeanzeigen? Und wie viel Energie? Wie viel Geld? Was könnte ich stattdessen tun? Ist es den ganzen Aufwand wert? Wie würde mein Leben ohne Werbeanzeigen aussehen?

All das sind legitime Fragen, die bei der Entscheidung für oder gegen Werbeanzeigen eine Rolle spielen können.

Was ist denn die Alternative zu personalisierter Werbung?

Eine Alternative für unbegrenztes Wachstum habe ich nicht. Aber ich habe eine Alternative für verantwortungsbewusstes Wachstum: kontextualisierte Werbung.

Kontextualisierte Werbung bedeutet, dass Werbung passend zu bestimmten Kontexten erscheint.

Personalisierte Werbung mag mehr Aufmerksamkeit erhalten. Doch kontextualisierte Werbung hat eine höhere Akzeptanz. Außerdem ist kontextualisierte Werbung ein wachsender Markt, der von 106 Milliarden Dollar 2017 auf über 400 Milliarden 2025 wachsen soll. (Quelle)

Wer zum Beispiel in einem Podcast interviewt wird und am Ende des Podcasts auf die Website, den Newsletter oder Onlinekurse verweist, macht auch „Werbung“ für sein Zeugs. Doch:

Dafür müssen keine Daten von Menschen gesammelt werden. Jeder Mensch, der den Podcast hört, hört genau dieselbe Botschaft.

Nachdem sich jemand ein 30- oder 60-minütiges Interview zu einem bestimmten Thema angehört hat, kommt ein Hinweis zu einer Website oder einem Produkt nicht überraschend, sondern ergibt sich aus dem Kontext.

Fazit: Es gibt viele Argumente, die gegen Social-Media-Ads sprechen

Personalisierte Werbung ist für die meisten Selbstständigen und Unternehmen nicht mehr aus dem Marketing wegzudenken. Doch neben den zweifelsohne vorhandenen Pro-Argumenten für personalisierte Ads, gibt es auch viele Argumente dagegen:

#1 Abhängigkeit: Wir machen uns abhängig. Vor allem, wenn unser gesamtes Marketing auf Ads beruht.

#2 Privatsphäre: Für personalisierte Werbung muss das Onlineverhalten von Menschen im großen Stil getrackt werden. Das ist in den meisten Fällen ein Angriff auf die Privatsphäre der Menschen.

#3 Datenschutzrecht: Websitebetreiber*innen sind für die rechtskonforme Einbindung des Meta-Pixels verantwortlich, doch das ist technisch nicht immer so leicht umzusetzen (vor allem, dass der Pixel erst nach dem Einverständnis lädt).

#4 Ethik: Statt Menschen über die Nutzung ihrer Daten aufzuklären, geht es im Marketing immer mehr um „Consent Optimization“, also darum, durch Tricks im Wording und Design möglichst viele Menschen dazu zu bringen, auf „Cookies annehmen“ zu klicken.

#5 Zukunftsfähigkeit: Wie zukunftsfähig Metas Geschäftsmodell mit personalisierter Werbung ist, ist die Frage. Apple bietet inzwischen die Möglichkeit, Tracking abzulehnen, und auch die Politik macht Druck.

#6 Mehr ist nicht immer besser: Wer Menschen ausreichend Zeit gibt, sich für einen Newsletter, ein Webinar oder ein Produkt zu entscheiden, erhöht die Chance, die richtigen Menschen zu erreichen und letzten Endes Abmeldungen zu reduzieren.

#7 Wachstum: Es sollte nicht um maximalen Gewinn gehen, sondern um verantwortungsbewusstes Wachstum. Selbstständige und Unternehmen brauchen Werte, an denen sie sich orientieren.

#8 Langfristigkeit: Dass personalisierte Werbung gute Ergebnisse bringt, setzt voraus, dass man genau weiß, was man tut. Dazu ist entweder ausgebildetes Fachpersonal nötig oder viel Zeit und Übung.

#9 Genervt: Menschen sind von personalisierter Werbung und der Weitergabe ihrer Daten immer mehr genervt.

#10 Investition: Ob Werbeanzeigen eine gute Investition sind, ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch von Zeit, Energie, Hirnschmalz und Nerven.

(1) Beispiel von Edward Snowden

(2) Ich bin natürlich keine Anwältin und dieser Text stellt keine Rechtsberatung dar. Ich gebe nur die Rechtslage nach bestem Wissen und Gewissen weiter.

Themenwünsche?

Wenn dir ein wichtiges Thema im Blog fehlt, sag mir gerne Bescheid. Ich freue ich mich auf deine Nachricht.