Blog

Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.

Unlearn Dark Patterns

Dark Patterns („Dunkle Muster“) werden auch „Deceptive Design“ oder „Unethical Design“ genannt. Sie sind bewusst eingesetzte Sprach- oder Designelemente, die darauf abzielen, Menschen in die Irre zu führen und sie zu einer Handlung zu manipulieren. In diesem Blogartikel stelle ich dir fünf häufige Dark Patterns vor: Roach Motel, Nagging, Confirmshaming, künstliche Verknappung und Misdirection.

Dies ist die Geschichte einer Kündigung. Dies ist auch die Geschichte von Manipulation. Und von Respekt und Entscheidungsfreiheit.

Du siehst: Das wird eine längere Geschichte.

Wenn du gerade nur mal kurz in diesen Text reingelunzt hast und gerade wenig Zeit hast, komm vielleicht ein anderes Mal wieder. Der Inhalt ist nämlich wichtig.

Doch eins nach dem anderen …

Vor einiger Zeit wollte ich ein Onlinetool kündigen. Welches Tool das genau war oder gar welche Marke, spielt für unsere Geschichte keine Rolle. Auch ist nicht wichtig, warum ich mich erst für das Tool und nach ein paar Monaten wieder gegen das Tool entschieden habe.

Entscheidend ist, dass ich das Tool kündigen wollte.

Ich erinnere mich noch an die einfache Anmeldung damals. Sie war nur mit einer E-Mail-Adresse möglich. Selbst ein Passwort habe ich nicht gebraucht, da bei einem Login ein Einmalpasswort per E-Mail verschickt wird.

Als ich die Gratisversion getestet und für gut befunden hatte, konnte ich ein Upgrade unkompliziert mit dem Hinterlegen der Kreditkarte auslösen.

Doch die Kündigung? Sie war weder einfach noch unkompliziert und hier startet nun unsere Geschichte.

Der Startpunkt ist: ein gutes Versteck.

Denn genau das war der Link für die Kündigung: So gut versteckt, dass ich einige Minuten suchen musste, bis ich ihn fand.

Ich klickte auf den Link.

Doch statt meinen Wunsch zu respektieren und die Kündigung durchzuführen, entschied sich das Unternehmen dafür, mich mit einer Frage zu verunsichern:

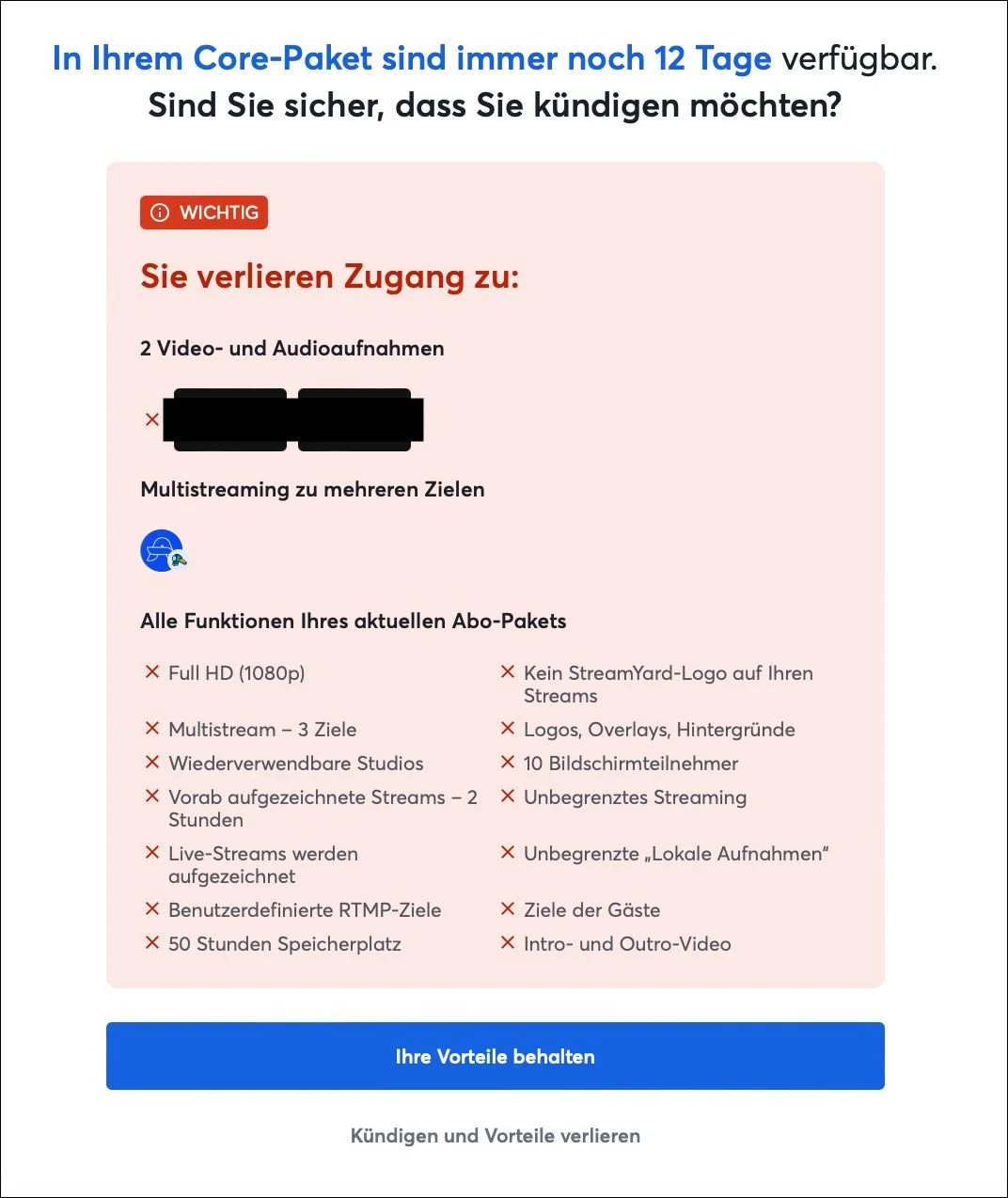

„Sind Sie sicher, dass Sie kündigen möchten?“

In einer roten Signalfarbe zählte mir das Unternehmen all die Dinge auf, die ich mit einer Kündigung verlieren würde.

Die Buttons verstärkten diese Botschaft, indem sie die Kündigung negativ besetzen („Kündigen und Vorteile verlieren“) und nur die Alternative, nicht zu kündigen, mit einer Farbe unterlegten.

Ich klickte auf „Kündigen und Vorteile verlieren“ und erwartete, dass die Kündigung nun vollzogen werden würde. Doch statt meinen Wunsch zu respektieren, entschied sich das Unternehmen dafür, mich erst einmal nach Feedback zu fragen:

„Was sind Ihre Hauptgründe für die Kündigung des Pakets?“

Am Ende der Umfrage wurde ich durch das Wording und Design der Buttons („Mein aktuelles Paket behalten“ vs. „Mit Kündigung fortfahren“) wieder dazu motiviert, nicht zu kündigen.

Ich klickte auf „Mit Kündigung fortfahren“ und schon wieder entschied sich das Unternehmen dafür, meinen Wunsch nach einer Kündigung nicht zu respektieren.

Stattdessen bekam ich ein „zeitlich begrenztes Sonderangebot“.

Während ich bei den letzten Meldung noch gesiezt wurde („Schade, dass Sie uns verlassen!“), ging das Unternehmen plötzlich zum persönlichen „Du“ über und stellte so Nähe zu mir her („Hier ist ein Sonderangebot für dich!“).

Durch die Formulierungen und das Design der Buttons („Fortfahren und Angebot annehmen“ vs. „Nein, danke“) wurde mir erneut nahegelegt, nicht zu kündigen.

Man könnte meinen: So langsam sollte das Unternehmen doch verstanden haben, dass ich kündigen wollte!

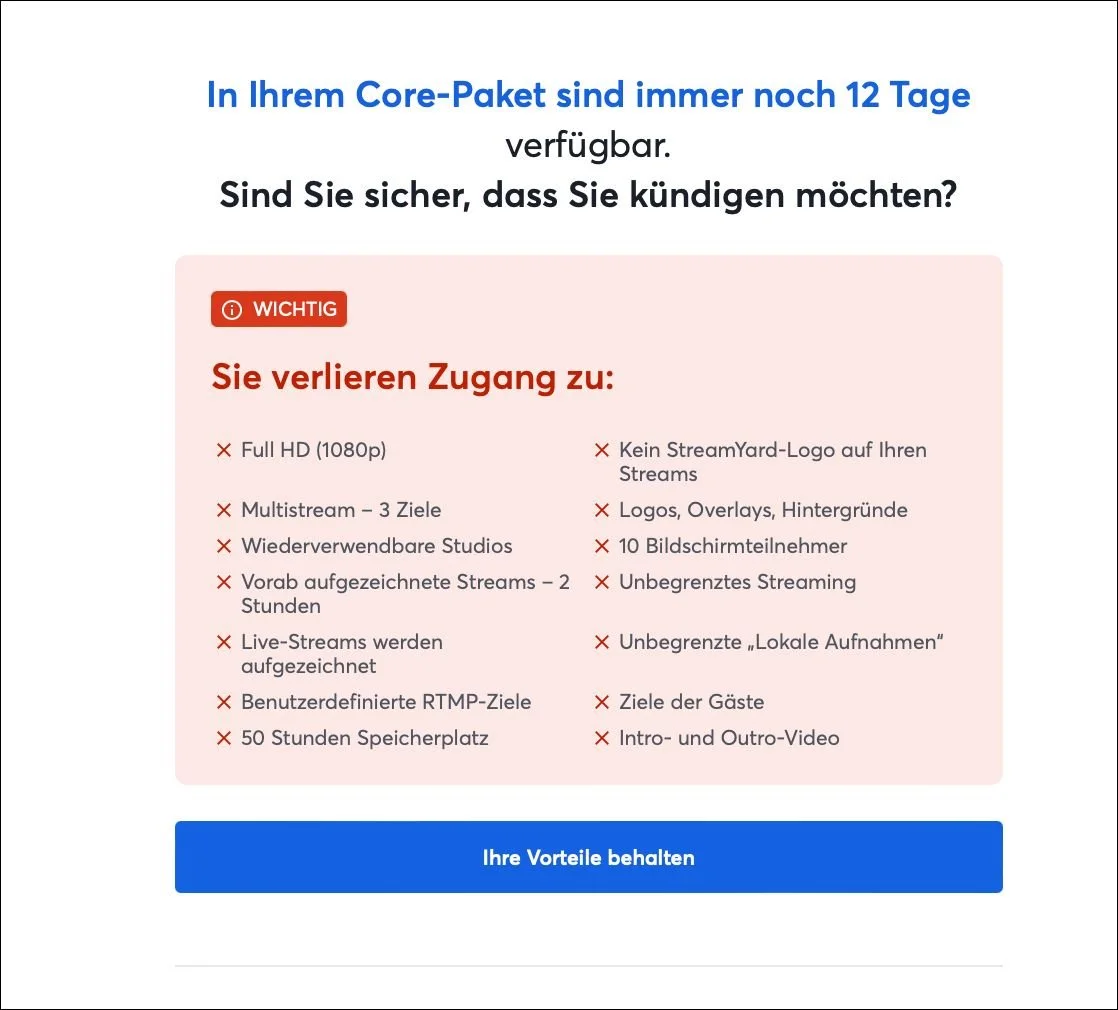

Aber nein: Als ich auf „Nein, danke“ klickte, wurde mir erneut in einer Signalfarbe aufgelistet, was ich alles verlieren würde, wenn ich doch jetzt den Dienst kündige.

Erneut wurde mir durch den Button „Ihre Vorteile behalten“ nahegelegt, nicht zu kündigen, obwohl ich nun deutlich meinen Wunsch zu kündigen bekräftigt hatte – mehrmals.

Erst als ich weiter nach unten scrollte, konnte ich die Kündigung endlich abschließen.

Und dann die Überraschung:

Ich habe den Dienst nicht vollständig gekündigt, sondern wurde nur auf die gratis Version zurückgestuft. Auch habe ich die Vorteile des Paketes nicht sofort verloren – sie bleiben mir bis zum Rest des Zeitraums, für den ich bezahlt hatte, selbstverständlich erhalten.

Ich weiß nicht, wie es dir angesichts Geschichten wie diesen geht, aber ich dachte mir im Verlauf – mehr als einmal – „WTF!“.

Nun möchte ich mich hier nicht weiter mit meiner Gefühlslage beschäftigen, sondern die Strategien, die dieses Unternehmen bei meiner Kündigung genutzt hat, in den Fokus nehmen.

Diese Strategien haben nämlich einen Namen: Dark Patterns.

Was sind Dark Patterns?

Dark Patterns („Dunkle Muster“) werden auch „Deceptive Design“ oder „Unethical Design“ genannt und beschreiben Sprach- oder Design-Praktiken, die Menschen zu Handlungen verleiten, die sie sonst möglicherweise nicht durchführen würden.

Dark Patterns sind nicht auf bestimmte Branchen beschränkt und können in Apps, Onlineshops, in Shopping-, Reise- oder Buchungsportalen, auf Websites, Social Media und allen anderen digitalen Oberflächen vorkommen.

Sie sind oft darauf ausgelegt, das Verhalten von Menschen subtil zu beeinflussen, indem sie ihnen wichtige Informationen vorenthalten oder sie in die Irre führen.

Dark Patterns sind keine Bugs oder Programmierfehler, sondern bewusst eingesetzte Sprach- oder Designelemente, die darauf abzielen, Menschen zu täuschen. Die meisten dieser Muster mögen auf den ersten Blick harmlos oder unscheinbar erscheinen, aber bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass sie die Entscheidungsfreiheit von Menschen einschränken.

Selbst wenn du noch nie vom Begriff „Dark Patterns“ gehört hast, bin ich mir sicher, dass du bereits Bekanntschaft mit ihnen gemacht hast. Es handelt sich nämlich nicht nur um ein paar „schmierige Verkaufstricks“ einiger weniger „böser“ Unternehmen, sondern um ein Massenphänomen der digitalen Welt, das – von der Texterin über den Coach bis zum Großkonzern – viele Selbstständige und Unternehmen an den Tag legen und das Forschende erst jetzt beginnen zu untersuchen.

Eine Initiative ist das Dark Pattern Detection Projekts (Dapde), ein Zusammenschluss aus Informatik und Rechtswissenschaft. Hier wird die Steuerung von Verbraucher*innen in digitalen Umgebungen untersucht und die manipulierenden Techniken benannt und kategorisiert.

Gehen wir – mit Hilfe des Dapde – die manipulierenden Techniken, die mir in meinem Beispiel begegnet sind, noch einmal zusammen durch.

Roach Motel

Bei der Kakerlaken-Falle ist der Weg hinein einfach und verlockend, der Weg nach draußen aber schwer, ja geradezu unmöglich. Genau so war es in meinem Beispiel ja auch:

Die Anmeldung war easy, die Kündigung kompliziert. In anderen Fällen geht die Kündigung nur telefonisch oder gar nicht. („Der Mitgliederbereich ist neu und eine Löschung des Accounts ist technisch noch nicht möglich.“) Alles schon erlebt.

Nagging

Dass das Unternehmen meinen Kündigungswunsch nicht respektiert und es immer wieder darauf angelegt hat, dass ich meine Meinung ändere, bezeichnet das Dapde als Nagging.

Beim Nagging („nörgeln“, „nerven“) geht es darum, wiederholt – teilweise aggressiv – zur Zustimmung zu einer Handlung aufzufordern. Nagging setzt darauf, dass Menschen irgendwann so genervt von der Anfrage sind, dass sie auf „Zustimmen“ klicken oder ihre Meinung ändern.

Confirmshaming

Beim Confirmshaming geht es darum, Schuldgefühle auszulösen, wenn ein Angebot nicht in Anspruch genommen wird. Beliebt ist Confirmshaming besonders in Zusammenhang mit Buttons.

In meinem Beispiel war das das negativ besetzte „Kündigen und Vorteile verlieren“. Selbst wenn ich genau weiß, dass ich kündigen möchte, fühle ich mich für einen Augenblick nicht gut, wenn ich das lese und darauf klicke. Wer will schon Vorteile verlieren? Genau: niemand.

Künstliche Verknappung

Bei der künstlichen Verknappung wird suggeriert, dass ein Produkt, ein Angebot oder eine Dienstleistung nur begrenzt verfügbar ist.

Manchmal wird die verfügbare Anzahl in einer auffälligen Farbe und mit dem Zusatz „nur noch“ eingeblendet. Manchmal ist es – wie in meinem Fall – ein „zeitlich begrenztes Angebot“. (Ich lehne mich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte: Hätte ich einen Monat später gekündigt, wäre mir genau dasselbe „zeitlich begrenzte Angebot“ präsentiert worden.)

Künstliche Verknappung setzt Menschen unter Druck und löst FOMO aus. Gerade bei digitalen Produkten, die – wie bei dem Abo in meinem Beispiel – theoretisch unbegrenzt verfügbar sind, wird künstliche Verknappung gezielt eingesetzt, um die Anmelderate oder den Umsatz zu erhöhen.

Countdowntimer

In meinem Beispiel war das nicht der Fall, aber oft genug wird mit einem Countdowntimer zusätzlich Druck erzeugt. Das kennst du sicherlich auch:

„Die Türen zum Programm schließen in 2 Tagen, 23 Stunden, 14 Minuten und 37 Sekunden. Melde dich schnell an!“

Misdirection

Das Misdirection-Dark-Pattern lenkt durch ein auffälliges Design vom Inhalt ab. Auch hier ist mein Beispiel der Klassiker schlechthin:

Der gewünschte Button („Mein aktuelles Paket behalten“) wird in einer auffälligeren Farbe gestaltet als der unerwünschte Button („Mit Kündigung fortfahren“).

Diese Strategie ist auch bei Cookie-Leisten beliebt: Der Annehmen-Button ist auffällig, der Ablehnen-Button unscheinbar oder gar versteckt.

Warum du über Dark Patterns Bescheid wissen solltest

Wer sich in digitalen Umgebungen aufhält, sollte um die Existenz dieser Muster wissen. Ich habe dir nur einen Bruchteil der Dark Patterns genannt – auf der Website des Dapde findest du viele, viele mehr.

Zum einen kannst du so erkennen lernen, wann du selbst online manipuliert wirst. Du kannst dieses Wissen auch deinen Kindern weitergeben. Denn ich bin mir sicher, du möchtest nicht nur selbst nicht manipuliert werden, sondern auch nicht, dass deine Kinder auf manipulierende Designs in der Onlinewelt reinfallen.

Zum anderen kannst du dich, wenn du selbst in einer Marketingabteilung arbeitest oder selbstständig bist, deine eigenen Marketingstrategien überdenken.

Gerade künstliche Verknappung, Confirmshaming oder Misdirection werden heutzutage ganz selbstverständlich auf der Website oder auf Social Media verwendet, von Marketingberater*innen empfohlen und alles in allem nicht weiter reflektiert. (Und ich bekomme jedes Mal, wenn ich mich gegen künstliche Verknappung äußere, spöttische bis beleidigende Mails, dass ich keine Ahnung von Marketing hätte.)

Doch das Ding ist: Niemand zwingt uns dazu, Dark Patterns zu nutzen, wenn wir Marketing machen.

Vielleicht bist du weiter oben im Text über die Formulierung „das Unternehmen hat sich entschieden“ gestolpert, aber darauf geht für mich letzten Endes alles zurück: auf eine Entscheidung.

Es gibt einen Menschen, der sagt „So machen wir es“, und dann wird es eben so gemacht.

Genauso kann es aber auch einen Menschen geben, der sagt „So machen wir es nicht“, und dann wird es eben anders gemacht.

Es ist unsere Entscheidung.

Unlearn Dark Patterns

Gerade wenn Dark Patterns bereits ins Marketingfleisch und -blut übergegangen sind, wird es nicht unbedingt einfach sein, sie zu verlernen, aber es lohnt sich, die Schritte zu gehen:

✅ Sich über Dark Patterns Informieren, zum Beispiel auf der Seite des Dapde

✅ Eigene Marketingstrategien und -ziele reflektieren: Was passt eigentlich zu meinen Werten und zu ethischen Prinzipien, für die ich stehe?

✅ Sich ein ehrliches Bild verschaffen: Was kann in meinem Marketing bleiben? Was soll weg?

✅ Umsetzen, lernen, wieder informieren, da capo

Hier sind noch mal die hier besprochenen Dark Patterns im Überblick:

Roach Motel: Anmeldung ist einfach, Kündigung schwer.

Nagging: Wiederholte Aufforderung, einer Handlung zuzustimmen

Confirmshaming: Schuldgefühle werden ausgelöst, wenn Angebot nicht angenommen wird.

Künstliche Verknappung: Vermeintlich begrenzte Verfügbarkeit, Countdowntimer

Misdirection: Ein auffälliges Design lenkt vom Inhalt ab.

Quelle

Hochpreis-Coachings im Female Empowerment: the bad and the ugly

Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen: Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? Meine Kritik an Hochpreis-Coachings

Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen:

👉 Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? 👈

Ein paar Zahlen:

Das Durchschnittsbruttoeinkommen von Frauen in Deutschland liegt bei 3.699 Euro. (Quelle)

Bundesweit haben nur 10% aller Frauen zwischen 30 und 50 Jahren ein Nettoeinkommen von mehr als 2.000 Euro. (Quelle)

19% der Frauen haben kein eigenes Einkommen und 63% unter 1000 Euro.(Quelle)

Die Durchschnittsrente für Frauen liegt aktuell bei unter 900 Euro im Monat. (Quelle)

Das Armutsrisiko für Frauen liegt aktuell bei 16%. (Quelle)

Bekommt eine Frau ein Kind, verdient sie bis zu ihrem 45. Geburtstag bis zu 251.000 Euro weniger als eine Frau ohne Kinder. (Quelle, S. 112)

Wie kommt man angesichts dieser Zahlen eigentlich auf die Idee, dass Frauen irgendwo einen höheren vier-, fünf- oder sechsstelligen Betrag rumliegen hätten, der nur darauf wartet, in ein „empowerndes“ Coaching „investiert“ zu werden?

Nun soll dieser Text weder ein Plädoyer gegen hochpreisige* Coachings werden noch gegen Female Empowerment als vielmehr eine Erinnerung:

Wer hochpreisige* Onlineprogramme verkauft, macht Produkte nicht für „Frauen“, sondern für einen kleinen Teil wohlhabender Frauen. Das kann man natürlich gerne tun, nur dann hat es eben wenig mit „Female Empowerment“ zu tun.

Wer ausschließlich hochpreisige* Produkte anbietet, kann das Wort „Female Empowerment“ oder „Feminismus“ nicht in den Mund nehmen, ohne „Femwashing“ zu betreiben (= das Pflegen eines feministischen Images bei Handlungen, die diesem Image widersprechen).

Wie hochpreisige Produkte gerechtfertigt werden

Wer selbst mal ein Business-Coaching macht, erfährt früher oder später am eigenen Leib:

Es ist in den letzten Jahren geradezu verpönt geworden, bezahlbare** Kurse und Programme anzubieten. Business-Coaches haben eine Menge Argumente parat, warum wir als Selbstständige und Onlineunternehmer*innen unbedingt hochpreisige Produkte anbieten sollten.

Hier die drei beliebtesten:

#1 „Wenn deine Angebote nicht hochpreisig sind, zeugt das vom ,falschen’ Money Mindset.“

Die Vorstellung, dass wir unser „richtiges“ Money Mindset unter Beweis stellen, wenn unsere Produkte hochpreisig sind, hält sich hartnäckig. Doch: WTF?!

Zunächst: Wer soll überhaupt entscheiden, was ein „richtiges“ und was ein „falsches“ Money-Mindset ist? Der Business-Coach? Und wenn ja – wie kommt er oder sie zu diesem Recht?

Unser Job als Selbstständige und Online-Unternehmer*innen ist es, Preise realistisch zu kalkulieren. So, dass unsere Ausgaben gedeckt sind und wir Gewinn machen können, den wir in Rücklagen, Vorsorge und Co. stecken können.

Preise zu würfeln oder beliebige Zahlen aneinanderzureihen, nur damit der Preis ein bestimmtes Money Mindset an den Tag legt, „schön“ aussieht oder besonders „energetisch“ wirkt („7777 Euro“), ist nicht sehr verantwortungsbewusst gegenüber Menschen, die sich unter Umständen jeden Cent absparen, um sich ein hochpreisiges Produkt zu kaufen. Oder gar anfangen, sich zu verschulden, Kredite aufzunehmen oder Flaschen zu sammeln. (Ja, alles schon gehört.)

#2 „Verlange die Preise, die du wert bist.“

Die Verknüpfung von Geld und Wert ist ein besonders mächtiges Argument. Denn natürlich wollen wir alle wertvoll sein – und dass andere Menschen unseren Wert auf den ersten Blick anhand des Preises unserer Produkte sehen.

Doch die Verknüpfung von Geld und Selbstwert ist problematisch.

Unser Wert als Mensch sollte überhaupt nichts mit Geld zu tun haben und unsere Finanzen sollten für unseren Selbstwert idealerweise überhaupt keine Rolle spielen. (Auch wenn das in der Praxis natürlich leichter gesagt als umgesetzt ist.)

Denn wenn Geld wirklich Ausdruck unseres Selbstwertes wäre, hieße das, dass …

… sich mein Wert als Mensch nach – je nach finanzieller Lage – ändert. Zum Beispiel, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit weniger wertvoll war als jetzt.

… der reichste Mann Deutschlands (Dieter Schwarz) 44,7 Milliarden Mal wertvoller ist als jemand, der überhaupt kein Vermögen hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss.

… und so weiter

Ist es nicht so viel sinnvoller anzunehmen, dass unser Wert rein gar nichts mit Geld zu tun hat und dass wir, egal, ob unser Produkt 5, 50, 500, 5.000 oder 50.000 Euro kostet, einen unveränderlichen Wert als Mensch haben?

Ich würde noch weitergehen und behaupten:

Ein Selbstwert, der von äußeren Faktoren wie Geld (wie dem Preis unserer Produkte) abhängig ist, ist ein Selbstwert, der einstürzt, sobald sich äußere Bedingungen ändern. Seinen Selbstwert an Geld zu koppeln, führt deshalb zu einem kontingenten Selbstwert – keinem echten.

Stattdessen sollten wir unseren Selbstwert von äußeren Faktoren entkoppeln:

vom Umsatz

von der Anzahl der Kundinnen oder Followern

von Produktivität und von den abgehackten Punkten auf der To-do-Liste

und vielem anderen mehr, das die Hustle Culture uns erfolgreich eingeredet hat.

All diese Dinge sollten idealerweise überhaupt keine Rolle für unseren Selbstwert spielen.

#3 „Ob sich Menschen deine Programme leisten können, ist nicht deine Verantwortung.“

Ich finde: Auch als Selbstständige tragen wir gesellschaftliche Verantwortung. Das gilt umso mehr, wenn wir Reichweite haben und mit unseren Ansichten viele Menschen erreichen.

Wir können – angesichts der vielen individuellen finanziellen Situationen, in denen Frauen sich befinden – vielleicht nicht die individuellen Situationen an sich lösen, ja.

Doch wir tragen mit unseren unternehmerischen Entscheidungen dazu bei, dass sich bestimmte Strukturen und Systeme verfestigen – oder eben nicht.

Wenn wir zum Beispiel in unserem Marketing Frauen als defizitäres Wesen inszenieren und ihnen vermitteln, dass sie nicht gut genug sind, ihnen danach ein passendes hochpreisiges Coaching andrehen, das ihr vermeintliches Problem löst, und sie zusätzlich noch in einen Kredit treiben, weil wir Druck beim Verkaufsgespräch ausüben und keine Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, können wir nicht einfach sagen: „Ist nicht mein Problem, wenn du dir das nicht leisten kannst.“

Dann sind wir das Problem.

Wie das Marketing für hochpreisige Produkte oft aussieht (und was es mit Female Empowerment zu tun hat)

Apropos Marketing: Gerade im Hochpreis-Coaching-Bereich werden eine Menge Marketingtaktiken, -tricks und -strategien an den Tag gelegt, die problematisch sind. Schauen wir sie uns im Einzelnen an.

Eigenen Lifestyle zur Schau stellen

Wenn jede*r plötzlich eine Personal Brand ist, heißt das auch, dass die Grenzen zwischen „privat“ und „beruflich“ verschwimmen. Für viele Coaches bedeutet das, Menschen auf Social Media hinter die Kulissen ihres Alltags mitzunehmen und ihnen die Errungenschaften ihres Erfolgs nach dem Motto „Mein Haus, mein Auto, mein Team“ zu präsentieren.

Wir sehen, wie sie vor ihrem Sportauto posen sich fotografieren lassen.

Oder mit ihrer Mastermind-Gruppe Privatjet fliegen. (Und es abfeiern.)

Oder in Luxushotels einchecken, die sich die meisten ihrer Follower niemals leisten können werden.

Oder ganz nach Dubai ziehen, weil sie dort kaum Steuern zahlen müssen dort jeden Tag die Sonne scheint.

Das soll in erster Linie zeigen: „Schau her, wie weit ich es gebracht hab! Schau her, wie erfolgreich ich bin! Schau her, was ich mir leisten kann!“

Doch es ist noch mehr:

Mythos Meritokratie

Diese Zurschaustellung des fancy Lifestyles wird in zweiter Linie genutzt, um in rosa-pastelligen Posts oder extrem „männlichen“ Inspirationszitaten, auf den Löwen abgebildet sind, mantraartig die immergleiche Botschaft zu teilen:

„Wenn ich das geschafft hab, schaffst du es auch!“

„Wenn Kundin X die Erfolge erzielt hat, kannst auch du erfolgreich werden!“

Das ist das typische neoliberale Narrativ, das Grundversprechen des Kapitalismus, der klassische American Dream:

„Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du dich dafür anstrengst.“

Doch die Meritokratie ist – das gilt 2024 mehr denn je – ein Mythos. Es mag sein, dass ein gewisses Maß an Leistung sich positiv auf unser Leben auswirkt und dass wir sogar erfolgreich werden in dem, was wir tun. Doch entscheidender für die meisten Menschen ist laut Statistik immer noch, in welche Familie sie hineingeboren wurden.

So wird Vermögen meist über Generationen vererbt – nicht verdient.

Und auch soziale Mobilität kommt in der Praxis viel seltener vor, als wir es uns wünschen würden. (Die Aufwärtsmobilität lag für Frauen in Deutschland 2021 bei 34% im Westen bzw. 33% im Osten.)

Auch wenn Ausnahmen sicherlich die Regel bestätigen: Am wahrscheinlichsten ist das Szenario, dass nicht die „richtige“ Business- oder Marketingstrategie, das „richtige“ Mindset und erst recht nicht das „richtige“ Onlineprogramm Einfluss darauf hat, ob wir erfolgreich werden oder nicht, sondern unsere Herkunft.

Das ist traurig und ein Skandal, keine Frage. Doch es ist ein Fakt, den wir, wenn wir Marketing machen, auf jeden Fall kennen und beachten sollten und vor allem: nicht einfach das Gegenteil behaupten, weil es gerade so schön ins Marketing passt.

Wenig Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen

Mit dem Meritokratie-Mythos ist oft auch ein mangelndes Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen verbunden. Denn auch wenn Business-Coach Tobi, 23, es vielleicht nicht glauben mag, aber:

Für die meisten Menschen dieser Erde gibt es aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, körperlichen Verfassung, ihrem Aussehen oder sozioökonomischem Hintergrund gewisse Grenzen, Herausforderungen, Diskriminierungen oder Behinderungen. Da können sie noch so viel „wollen“ und „Affirmationen aufsagen“ und „an ihrem Mindset arbeiten“.

Ich erspare mir an dieser Stelle eine ausufernde Liste, doch nur so viel: Phrasen wie

„Ausrede“

„Falsches Mindset“

„Es ist leicht, das zu tun.“

sind nichts weiter als ein Zeichen der Privilegien derjenigen, die sie unreflektiert äußern, und sollten im Marketing 2024 nun wirklich nicht mehr verwendet werden. Erst recht nicht, um hochpreisige Coachings an die Frau zu bringen.

Druck und Psychospielchen

Du siehst vielleicht: Mit „Female Empowerment“ hat diese Art von Marketing nur wenig zu tun, denn es geht hier ja nicht darum, alle (oder möglichst viele) Frauen erfolgreich zu machen, sondern nur diejenigen, die bereit sind, diese hohen Preise zu zahlen.

Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt: Wie bringen diese Business-Coaches Frauen eigentlich dazu, ihre Preise zu zahlen?

Zunächst einmal, indem sie Menschen in einen ausgeklügelten Sales Funnel packen, aus dem es dank künstlicher Verknappung, Druck und FOMO kaum einen Weg mehr nach draußen gibt.

Nicht selten werden zunächst neue Probleme, neue Bedarfe kreiert, die vorher so noch nicht da waren.

Wir alle kennen diese Werbungen:

„Du wolltest schon immer schneller die Schuhe binden als deine Nachbarin? Mit MEINER METHODE kannst du sie in nur sieben Wochen um drei Sekunden übertrumpfen! Ich stehe jeden Morgen auf und bin überglücklich, weil ich weiß, wie ich mir mit der richtigen Methode die Schuhe binde – ich bin endlich ganz, geheilt, erleuchtet – und mit meinem nagelneuen Onlineprogramm ‚Erfolgreich Schuhebinden in 7 Wochen‘ kannst du es für nur 7777,- Euro nun auch! Aber weil ich WIRKLICH will, dass sich was bei dir ändert, habe ich dir meine wichtigsten Tipps in eine Masterclass gepackt, für die du dich JETZT kostenlos anmelden kannst. Aber SCHNELL, es melden sich so viele Menschen an, dass ich die Türen für mein automatisiertes Webinar BALD SCHLIESSEN muss! Also melde dich am besten jetzt sofort an, um ja NICHTS ZU VERPASSEN, und VERÄNDERE DEIN LEBEN für immer!“

Und wenn Menschen dann anbeißen – denn wer will nicht ganz, geheilt, erleuchtet sein? – und sich für die Masterclass anmelden, kommen sie in einen aggressiven Strudel aus Retargeting-Ads und Verkaufsmails. Und wenn sie dann einem 1:1-Verkaufsgespräch zustimmen, bekommen sie meist folgende Botschaften zu hören:

„Du musst Vertrauen haben!“

In den Coach. In die Methode. Ins Universum. Wenn du den Preis für das Coaching anzweifelst, hast du kein Vertrauen, und wie willst du mit dieser Einstellung überhaupt erfolgreich werden?

„Du musst in dich investieren!“

Wenn du zehntausend Euro für mein Coaching ausgibst in dich investierst, mit dem Wissen dann aber hunderttausend Euro verdienst, hast du das Geld schneller wieder drin, als du „Manipulation“ sagen kannst. Was, du brauchst eine Garantie? Guck doch mich und meinen Lifestyle an, Baby! Ich bin der beste Beweis dafür, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur willst. Und überhaupt: Hast du denn überhaupt kein Vertrauen ins Universum?!

„Es geht nur mit meinem Programm!“

Du willst ohne mein Programm ein Business aufbauen / Marketing machen / erfolgreich werden / ein Trauma heilen? LOL. Viel Glück! Weißt du denn nicht, dass ICH bereits dort bin, wo du gerne sein möchtest? Dass ICH bereits alle Schritte gegangen bin, die noch vor dir liegen? Wenn du jetzt Geld für andere Kurse, Methoden oder Mentor*innen ausgeben würdest, wärst du schön blöd!

„Kein Geld ist eine Ausrede!“

Was, du hast kein Geld? Weißt du: Es ist nicht wirklich Geld, es ist nur das, was wir darüber denken. Für mich ist Geld einfach nur Energie. Energie fließt zu mir und wieder von mir weg. Ein natürlicher Lauf der Dinge. Jeder hat Energie – auch du!

Wenn du es wirklich wollen würdest, wenn du es wirklich ernst meinen würdest, dann würdest du deine Energie in mein Programm stecken. Ich habe Kunden, die nehmen sogar einen Kredit auf, weil sie ALL IN gehen.

„Der Preis steigt!“

Entscheide dich schnell, denn der Preis steigt – täglich! Heute kostet das Schuhebinden-Coaching 7777,- Euro, morgen 8888,- Euro, übermorgen 9999,- Euro und in drei Tagen 123.456,- Euro. Warum? Weil ich es kann!

Neben diesen Psychospielchen zeichnet sich das Marketing der Hochpreis-Branche oft durch mangelnde Transparenz aus.

Was nun genau im Coaching enthalten ist, welche Inhalte vermittelt werden oder wie eine Zusammenarbeit genau aussieht, wird oft unter Verschluss gehalten, denn: Du musst Vertrauen haben! Nachfragen oder gar Kritik äußern? Nicht erwünscht.

Früher, als ich noch auf Social Media und insbesondere in Facebook-Gruppen unterwegs war, war ich oft live dabei, als kritische Kommentare gelöscht („Das hier soll ein positiver Ort sein!!!“) und Menschen, die nachfragten, zum Schweigen gebracht wurden.

Nicht selten entwickelte sich in diesen Gruppen eine merkwürdige Dynamik: Die Coachin, die für ihre Coachings einen sechsstelligen Betrag verlangte, als Marketing lediglich Fotos von sich im teuren Porsche postete und sonst nur wenig über die Inhalte des Coachings preisgab, wurde von den Facebook-Gruppen-Mitgliedern leidenschaftlich in Schutz genommen. Die Menschen hingegen, die nachfragten oder Kritik äußerten, wurden bloßgestellt („Das sagt ja viel über dein eigenes Mindset aus!!!“), beleidigt und – man könnte vielleicht sagen – letzten Endes rausgemobbt.

Merke: In der Coaching-Bubble dürfen Frauen anscheinend alles (Porsche fahren, sich teure Villen mieten, Privatjet fliegen, sechsstellige Preise für ihre Coachings verlangen) – außer kritisch nachzufragen.

Das ist nicht Female Empowerment. Das sind sektenartige Strukturen inkl. Brainwashing.

Der Elefant im Raum: Wie können wir mit unseren Angeboten nun Frauen stärken?

Und doch gibt es einen Elefanten im Raum (er heißt Hugo), über den ich ebenfalls sprechen möchte.

Denn natürlich ist es absolut fein,

als Selbstständige oder Onlineunternehmer*in Geld für Beratung, Produkte, Coachings etc. zu bekommen (schließlich können wir alle nicht von Luft und Liebe leben)

ggf. auch viel Geld für Beratung, Coachings etc zu bekommen, weil viel von unserer Zeit, unserem Wissen, Können etc. in den Produkten steckt

und dabei gleichzeitig Frauen stärken zu wollen (schließlich ist das ein notwendiges Anliegen – wenn wir in dem Tempo so weitermachen, sind wir erst in 131 Jahren gleichberechtigt)

Die Frage ist: Wie können wir das tun, ohne dass es zu einem Widerspruch („Femwashing“) kommt?

Vielleicht so:

Wertschätzendes Marketing

Wir könnten damit starten, Frauen in unserem Marketing wertschätzend zu behandeln, indem wir folgende Dinge – für mich inzwischen absolute Red Flags – vermeiden:

Mangelnde Informationen über Ablauf, Inhalte und Preis des Coachings

Unhaltbare und pauschale Versprechen („Nach meinem Coaching hast du sechsstellige Launches“)

Heilversprechen, die laut HWG verboten sind

Schwammige Versprechen wie „Transformation“

eine „Geheimstrategie“, die angeblich für alle funktioniert, unabhängig von ihrer individuellen Situation

Hohe Preise, die – selbst bei jahrelanger Erfahrung – jeglicher wirtschaftlicher Grundlage entbehren

Angel Numbers wie 7777,- Euro

Aggressives Marketing mit ausgeklügelten Funnels und Verkaufsmails

Schwammige Begriffe wie „Energie“ (im esoterischen Sinn, nicht im Sinne von „Kraft“), „Universum“ etc.

Gezieltes Auslösen von FOMO

Aggressiven Einsatz von Testimonials

keine Zeit, um eine Nacht drüber zu schlafen

Obsession mit Zahlen („Sechsstelliger Launch“, „Siebenstelliges Business“, „Zehntausend Follower“)

Lovebombing und keine Wahrung von Grenzen („Hallo du Liebe“, „Hallo mein Herz“)

In Strukturen denken, nicht in individueller Selbstverwirklichung

Auch wenn es schön ist, dass es einzelne Frauen „schaffen“ und erfolgreich werden mit dem, was sie tun, geht es im Feminismus darum, dass es alle (oder zumindest möglichst viele) Menschen „schaffen“. Unabhängig von ihrem Geschlecht, sexueller Identität, Herkunft, Behinderung etc.

Nur wenn es für alle Menschen die gleichen Chancen gibt, haben wir es „geschafft“ – nicht wenn einzelne Frauen wie Sheryl Sandberg oder Angela Merkel mal für wenige Jahre an der Spitze eins Unternehmens oder Staates stehen, wir mal für ein paar Jahr einen Schwarzen Präsidenten im mächtigsten Land der Welt haben oder wenn hundert Onlineunternehmerinnen siebenstellig im Jahr verdienen.

Denn auch der Trickle-down-Effekt, die Hoffnung, dass sich Geld, Macht oder was auch immer von „oben“ nach „unten“ verteilt, ist ein Mythos.

Deshalb muss die Frage nicht lauten: „Wie kann ich mit dem, was ich tue, einzelne (weiße, wohlhabende, hetero) Frauen dabei unterstützen, erfolgreich zu werden?“

Sondern: „Was kann ich für möglichst viele Frauen tun?“

Wie das aussehen mag, mag von Coach zu Coachin und Angebot zu Produkt variieren. Deshalb müssen wir anfangen, mehr darüber nachzudenken und zu reden und Dinge auszuprobieren.

(Und wie ich es persönlich handhabe, werde ich in einem separaten Blogartikel nächste Woche erzählen.)

Walk the walk

Es geht nicht darum, theoretisch für Female Empowerment zu sein, sondern das Gesagte auch in der Praxis umzusetzen, zum Beispiel indem wir

die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, angemessen und pünktlich bezahlen und wertschätzen

für Diversität sorgen, sollten wir ein Team haben

in unserem Marketing Frauen nicht als defizitäres Wesen inszenieren

etc.

Nur wenn das, was wir nach außen kommunizieren, zu dem passt, was wir in unserem Unternehmen leben, können wir guten Gewissens behaupten:

Mir ist die Stärkung von Frauen ein Herzensanliegen.

Anmerkungen

*Mir ist natürlich bewusst, dass „hochpreisig“ ein höchst subjektiver Begriff ist, der für jede*n etwas anderes bedeutet. Ich verstehe in diesem Text unter „hochpreisig“ einen Preis, den sich eine Frau mit einem Durchschnittsgehalt in Deutschland statistisch nur schwer leisten könnte.

**Dasselbe gilt für „bezahlbar“.

Kommunikationstipps für Selbstständige von Rhetoriktrainerin Beatrix Schwarzbach

Wie kommunizieren Selbstständige erfolgreich mit ihren Kund*innen, als Speaker*in oder in ihrem Podcast? Ich habe Rhetoriktrainerin Beatrix Schwarzbach interviewt und sie nach Kommunikationstipps und Rhetoriktipps gefragt.

Beatrix Schwarzbach ist Kommunikations- und Rhetoriktrainerin. Sie fasziniert die Frage, wie Menschen sich optimal ausdrücken und einander wirklich verständlich machen können. Außerdem liebt sie es, mit Menschen an ihrer Bühnen-Performance und ihrer Auftrittswirkung zu arbeiten. Mehr zu ihrer Arbeit findest du auf ihrer Website.

Liebe Beatrix, wer Marketing macht, will natürlich, dass Marketing Wirkung zeigt. Doch wie können wir andere Menschen von uns überzeugen, ohne Druck auszuüben oder gar zu manipulieren? Was ist deine Position als Rhetoriktrainerin dazu?

In der Rhetorik ist das Thema „Überreden oder Überzeugen“ ein Dauerbrenner. Meine Position dazu ist diese: Wenn wir eine andere Person zu etwas überreden, dann benutzen wir Druck; wir ziehen an ihr, schubsen, schieben oder versuchen immer noch ein Argument mehr zu liefern.

Das kann natürlich dazu führen, dass das Gegenüber kurzfristig in unserem Sinne handelt (etwas kauft, etwas bucht oder eine andere gewünschte Handlung vollzieht) – doch wenn wir jemand anderen zu etwas überreden, wird immer so eine Art Restwiderstand bleiben. Eine innere Haltung von: „Das ist nicht so, wie ich das wollte. Das ist nicht meins.“ Daraus entstehen später oft Konflikte oder der Eindruck, dass die Zusammenarbeit einfach nicht so richtig gut läuft.

Wenn wir jemand anderen jedoch von etwas überzeugen, dann kommt die andere Person freiwillig, aus eigener Entscheidung, auf unsere Seite. Es ist so, als wäre da eine Brücke, über die das Gegenüber aus freien Stücken zu uns auf die andere Uferseite marschiert. Das führt zu einer inneren Haltung von: „Das ist meine eigene Entscheidung und ich stehe dahinter.“

Auf Marketing übertragen, denke ich, sollte das bedeuten: Tue alles, was du kannst, damit du gut gefunden wirst und sich Interessierte optimal über dein Angebot informieren können. Tue alles, damit sie dich kennenlernen und einschätzen können. Strecke die Hand aus, baue Brücken. Sei aufmerksam, ob du etwas „zu sehr“ willst und vielleicht mehr anschiebst, als sinnvoll und gesund ist. Innerer und äußerer Druck sind Warnsignale.

Sei da, sei erreichbar, hab Geduld.

Die richtigen Leute kommen zu dir.

Und schließlich ist es auch am einfachsten, schönsten und nachhaltigsten, mit Menschen zu arbeiten, die sich wirklich von sich aus dafür entschieden haben.

Viele Selbstständige haben einen Podcast – wie können sie beim Sprechen ihre Kompetenz hörbar machen?

Damit Kompetenz hörbar wird, dürfen beim Sprechen einige Dinge zusammenwirken.

Zum einen überträgt sich Kompetenz durch strukturiertes Sprechen. Das kann bei einem Podcast bedeuten: eine klare Einleitung und Hinführung zum Thema. Aussprechen der Agenda. Strukturiertes Durchleiten durch die Infoblöcke, die eigenen Gedanken oder das Interview. Zusammenfassung und erinnerungswürdigen Abschluss. Das alles klappt natürlich nur durch eine gute Vorbereitung.

Hilfreich kann sein, sich immer wieder diese Frage zu stellen: Als WER spreche ich heute zu WEM aus welchem ANLASS und mit welchem ZIEL?

Zum anderen überträgt sich Kompetenz-Wirkung sprecherisch so: Variables Sprechtempo (nicht nur schnell oder nur langsam, sondern situativ angemessen), deutliche Pausensetzung, eher kurze Sätze. Am Ende eines Satzes sollte dieser Satzabschluss auch hörbar sein: Die Stimmmelodie geht nach unten; die Stimme in die Lösungstiefe.

All diese sprecherischen Parameter suggerieren dann auf der sogenannten paraverbalen Ebene: „Ich weiß wirklich, wovon ich spreche.“ Und das wird als kompetent wahrgenommen.

Die einfachste Art, das sprecherisch umzusetzen, ist: Klare Pausen machen und damit das Gesagte wirken lassen.

Hast du einen Trick, wie wir Füllwörter wie „eigentlich“, „eben“ usw. beim Sprechen loswerden können? Ich frage für eine Freundin.😅

Um Füllwörter loszuwerden, muss uns erstmal bewusst werden, welche wir benutzen – und wann. Das kann durch eine wertschätzende Rückmeldung von Kolleg*innen oder Partner*innen passieren – oder eben im Rhetoriktraining. Manchmal macht es auch Sinn, sich eine eigene, längere Sprachnachricht nochmal anzuhören.

Viele Füllwörter schleichen sich ein, wenn wir die eigenen Aussagen abschwächen (oder manchmal auch verstärken) wollen, um etwa nicht zu „streng“ oder direktiv rüberzukommen. Das folgt dann dem Motto: Bloß niemandem auf die Füße treten. Beispiele sind Wörtchen wie die von dir oben erwähnten: Eigentlich, tatsächlich, sozusagen, wirklich …

Andere Füllsel sind „äähm“ oder auch „genau“. „Ähm“ ertönt oft am Anfang eines Sprechabschnitts oder in Pausen, in denen der Satz weitergedacht wird. Dieser Laut liegt also über einem Denkprozess drüber. „Genau“ wiederum ist wie das rückwärtige Nachdenken am Ende eines Sprechabschnitts; verbunden mit der inneren Frage: „Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte?“

Nach einer ersten Rückmeldung und Analyse können wir lernen, uns selbst beim Sprechen genauer zuzuhören, Pausen auszuhalten – und mit mehr Sicherheit zu formulieren. Meistens bringt auch ein intentionaleres, zielgerichteteres Sprechverhalten (für WEN spreche ich?) viel. Klar verstehe ich den Wunsch nach einem schnellen Trick: Doch die Füllwörter sind auch nicht plötzlich in unsere Sprache reingekommen, sondern wurden hinein-wiederholt, so lange, bis wir sie gar nicht mehr bemerken.

Um sie wieder loszulassen, braucht es Bewusstheit – und etwas Übung in die andere Richtung: durchatmen, denken, sprechen.

Mir persönlich ist Smalltalk ja immer ein Graus. Doch gerade als Selbstständige kommen wir nicht immer drum herum, zum Beispiel auf Netzwerkveranstaltungen. Wie wird Smalltalk für alle Beteiligten entspannter – und wirkungsvoller?

Ich kann dich da total verstehen – auch ich habe früher tendenziell versucht, Smalltalk-Situationen aus dem Weg zu gehen. Ich unterhalte mich einfach gerne „tiefer“ mit Menschen.

Hilfreich kann sein, wenn wir uns klarmachen, dass es beim Smalltalk nicht darum geht, Daten und Fakten auszutauschen oder sich selbst anzupreisen, sondern eine wirkliche Verbindung zu den Menschen herzustellen.

Das klappt am besten, wenn wir mit einer inneren Haltung von Neugier oder Interesse in diese Netzwerk-Situation hineingehen. Wer ist da? Wer sind die anderen? Am Anfang meiner Selbständigkeit habe ich mir für jede Netzwerkveranstaltung auch vorgenommen: Ich werde mindestens mit einer Person wirklich sprechen.

Ein Startpunkt können gemeinsame Beobachtungen in der Situation sein: Die liebevoll hergerichtete Location, die toll dekorierten Brownies, der inspirierende Input der Gastgeberin. Dann hat man einen gemeinsamen, situativen Nenner und muss nicht sofort fragen: „Und, was machst du so?“

Smalltalk ist eine Chance, etwas über andere zu erfahren – und sich auf leichte, positive Art mit ihnen zu verbinden. Ich habe bis heute Kontakt zu zwei Frauen, die ich auf den ersten beiden Netzwerkveranstaltungen getroffen habe, zu denen ich als neue Selbständige gegangen bin. Ein Netzwerk baut sich nicht über Masse auf, sondern über wirklichen Kontakt zu einzelnen Menschen.

Spätestens seit Covid sind Videokonferenzen aus dem Arbeitsalltag von Selbstständigen nicht mehr wegzudenken. Inwiefern sollte ich in Videokonferenzen auf meine Körpersprache achten? Und wie kann ich souverän mit Zwischenfragen umgehen?

Bei Videokonferenzen auf Körpersprache zu achten, ist sehr wichtig! Die Kamera „schluckt“ viel von der Wirkung und Präsenz, und da sollte sehr bewusst gegengesteuert werden. Alles fängt mit der optimalen Ausrichtung der Kamera an: Du solltest vom Scheitelpunkt bis etwa zum oberen Brustbereich gut sichtbar sein. Die Kamera sollte so eingestellt sein, dass du „auf Augenhöhe“ reinsehen kannst, damit direkte Blicke in die Kamera gut möglich sind. Damit bekommen wir zwar noch immer keinen wirklichen Blickkontakt hin, aber die Wirkung ist so ähnlich wie „in echt“.

Dann solltest du mit den Armen nicht am Tisch kleben, sondern etwas Raum vor dir haben, damit auch Gestik möglich ist und du deine Worte wirkungsvoll mit Arm-Hand-Bewegungen unterstreichen kannst. Außerdem sollten leichte ganzkörperliche Bewegungen sowohl nach vorne in Richtung Kamera als auch nach hinten zur Stuhllehne möglich sein. So lässt sich in einem Meeting auch nonverbal kommunizieren: „Ich will dazu etwas sagen.“ vs. „Ich bin fertig und lehne mich zurück.“

Außerdem achte darauf, dass die Lichtverhältnisse so gut sind, dass die Mimik optimal erkennbar ist. Hier lohnt es sich, mit einem Ringlicht zu arbeiten.

Zwischenfragen sehe ich erstmal immer sehr positiv: Meistens entspringen sie auf Publikumsseite einem Wunsch nach mehr Wissen, nach mehr Verständnis. Es ist schlau, sie kurz und klar zu beantworten, damit dann alle weiterhin dabei sind und mitkommen. Dennoch kann eine Zwischenfrage auf Sprecher*innen-Seite erstmal irritierend wirken. Hier hilft klare Metakommunikation, um Orientierung für sich und andere zu schaffen: „Ich habe Ihre Frage gesehen.“, „Ich führe noch diesen Gedanken zu Ende.“ (...) „Vorhin waren wir gerade bei Punkt XY, da steige ich jetzt wieder ein …“

Und was ist, wenn Kommunikation mal nicht so gut läuft? Kann ich Schlagfertigkeit eigentlich üben? Oder bin ich als introvertierter oder schüchterner Mensch für immer dazu „verdammt“, den Kürzeren zu ziehen?

Jaaa, Kommunikation lässt sich üben. Schlagfertigkeit lässt sich üben.

Wenn Kommunikation nicht gut läuft, hilft es, erstmal das Ganze in den Blick zu nehmen: Was waren die jeweiligen Ziele in der Sprechsituation? Wo sind vielleicht verschiedene Bedürfnisse miteinander kollidiert? Mit welcher kommunikativen Strategie hätten wir klarer zusammengefunden?

Erfolgreiche Kommunikation bedeutet ja nicht, dass sich einfach das bessere Argument durchsetzt. Vielmehr ist es immer ein Prozess des Verstehens - und Verstanden-Werdens. Und das kann auf der Strategie-Ebene bedeuten, dass sich Zuhören und Sprechen, Reden, Fragen-Stellen, das Wiederholen in eigenen Worten, abwechseln.

Und wenn es um Schlagfertigkeit geht, dann würde ich sagen: Nicht für alle ist schnelles Kontern die ideale Strategie. Es gibt so viele Techniken mehr! Gerade introvertierte oder schüchterne Menschen sollten verschiedene Ansätze ausprobieren und die, bei denen es „Klick“ macht, verfeinern. Manchmal ist es auch sehr wirkungsvoll, eine schwierige Aussage in eigenen Worten zu wiederholen, um einen „Puffer“ zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion – und dann erst das eigene Statement anzuschließen.

Und was empfiehlst du bei Redeangst oder Lampenfieber?

Wichtig bei Sprechängsten ist erstmal der Wille, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich etwas zu verändern, um aus etwaigem Flucht- oder Vermeidungsverhalten rauszukommen. (Lampenfieber beschreibt eine mildere Form der Aufregung, die die meisten Menschen gut abfedern können und die nicht dazu führt, sich vor einer Sprechsituation zu drücken.)

Akzeptanz der Angst hilft: „Ah, da ist Angst. Es ist mir wichtig, dass ich heute gut ankomme.“

Außerdem ist es sinnvoll, sich mit dem eigenen Körperausdruck in so einer Stress-Situation zu beschäftigen: Lernen, trotz der Anspannung Blickkontakt aufzubauen und Gestik zu benutzen, sowie eine präsente Haltung einzunehmen.

Und dann hilft natürlich Übung: Eine bevorstehende Präsentation mehrmals durchsprechen oder lernen, strukturierter zu sprechen. Außerdem ist es gut, sich Feedback einzuholen und der Frage nachzugehen: Wieviel von der innerlich so bedrängenden Angst dringt denn wirklich nach außen? Oft lässt sich dann nämlich feststellen, dass die äußere Wirkung ganz anders ist – und daraus kann dann eine neue Sprech-Sicherheit entstehen.

Ich merke, dass viele Menschen anfangen, sich mit der Redeangst zu beschäftigen, wenn die Kosten der Vermeidung zu groß werden oder wenn etwas wirklich Wichtiges ins Haus steht: Die Einladung zu einer Podiumsdiskussion oder in einen Podcast, der Vortrag bei einer Netzwerkveranstaltung. Das sind super Gelegenheiten, um die Redeangst anzugehen und an dieser neuen Herausforderung zu wachsen. Also: Alles zusagen, sich genau vorbereiten – und als Chance begreifen! Und dann natürlich: Den Erfolg feiern und sich so eine neue Historie von toll bewältigten Sprechsituationen aufbauen.

Wie können Selbstständige mit „schwierigen“ Kund*innen umgehen und was können sie konkret bei Beleidigungen oder Angriffen tun?

„Schwierige“ Kund*innen können natürlich eine Herausforderung sein. Ich denke, im ersten Schritt kann es hilfreich sein, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen. Das kann durch Fragen passieren, durch genaues Zusammenfassen des Gehörten, durch besonders verständliches Sprechen (kurz, strukturiert, die Frage beantwortend: „Was hast du davon, wenn du mir zuhörst / mir in meiner Lösung des Problems folgst?“).

Die meisten Menschen fühlen sich unwohl, wenn Konflikte hochkochen oder die Dinge schwierig werden. Doch wenn Sichtweisen kollidieren, dann stecken oft verschiedene Zielvorstellungen oder auch unerfüllte Bedürfnisse dahinter. Ein klärendes Gespräch sollte also immer der erste Schritt sein. Auch, um die „Beziehungsebene“ zu sichern, ist es wichtig, eine Lösung zu finden.

Wenn dann dennoch Beleidigungen, Angriffe, Schuldzuweisungen den Gesprächsverlauf bestimmen, dann gilt es, klare Grenzen zu setzen: „Das ist ein Angriff.“ / „Mir gefällt der Tonfall in diesem Gespräch nicht.“ / „Diese Anschuldigung weise ich zurück.“ Vertritt deine Grenzen am besten mit klarer, fester Stimme und einem präsenten Körperausdruck. Danach solltest du eine Vorstellung haben, wie es weitergehen soll: Willst du die Zusammenarbeit nochmal auf andere Füße stellen? Sollen Aufgabenbereiche modifiziert werden? Was ist dein Ziel in diesem Gespräch?

Was ich meinen Klient*innen rund um das Thema eskalierende Gesprächssituationen auch immer zu vermitteln versuche: Wenn es auf der anderen Seite keine wahrnehmbare Gesprächsbereitschaft gibt, dann ist es auch ein (letztes) Mittel, das Gespräch abzubrechen. Niemand muss sich beleidigen oder angreifen lassen.

Vielen Dank für das Interview, liebe Beatrix!

Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks – ein Leitfaden

Marketing ohne Manipulation – wie geht das genau? Darauf möchte ich in diesem Blogartikel eingehen und zwölf Grundsätze für ein Marketing ohne Druck und Psychotricks mit dir teilen.

Hier sind zwölf Grundsätze für ein wertschätzendes Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks:

#1 Wir lassen Menschen die Wahl

Downloads an Newsletter koppeln

Webinare an Newsletter koppeln

Wartelisten an Newsletter koppeln

Käufe an Newsletter koppeln

Es ist inzwischen völlig normal geworden, dass wir – egal, wofür wir uns anmelden – automatisch einen Newsletter bekommen, sodass wir gar nicht mehr in Frage stellen, ob das überhaupt okay ist oder ob das nicht auch anders ginge.

Ich bin dafür, nicht mehr einfach so anzunehmen, dass jemand unseren Newsletter bekommen will, nur weil er oder sie sich mal zu einem unserer Webinare angemeldet hat.

Lassen wir Menschen doch stattdessen die Wahl: Sie können ein Webinar von uns besuchen und sich dabei für unseren Newsletter anmelden – müssen es aber nicht.

Aus meiner Sicht ist nämlich nicht das Koppeln an sich problematisch, sondern weil es zum einen ungefragt passiert und zum anderen keine andere Handlungsoption zur Verfügung steht.

Es spricht aus meiner Sicht nämlich überhaupt nichts dagegen …

beim Bestellformular auf Digistore oder Elopage eine Checkbox zu aktivieren und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich beim Kauf gleichzeitig auch zum Newsletter anzumelden

Menschen, die sich für ein Webinar oder ein anderes Online-Event angemeldet haben, nach dem Event eine Mail zu schicken und sie zu fragen, ob sie in Zukunft auch den Newsletter bekommen wollen

Das ist kein Zwang, sondern ein Angebot, das angenommen werden kann oder auch nicht.

Natürlich bedeutet das für uns Unternehmer*innen einen Mehraufwand. Und natürlich geht Listenwachstum so langsamer als mit ungefragtem Koppeln.

Doch es ist so: Wenn wir unsere E-Mail-Liste füllen, indem wir Menschen keine Wahl lassen und sie ungefragt hinzufügen, haben wir eine Menge Leute drin, die gar nicht explizit „Ja“ zu unserem Newsletter gesagt haben und sich vermutlich sowieso bald wieder abmelden werden. Und wem ist damit geholfen?

#2 Wir lassen Zeit für bewusste Kaufentscheidungen

Natürlich können wir als Unternehmer*innen nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern müssen Geld verdienen und unsere Produkte und Dienstleistungen verkaufen.

Doch das sollte kein Freifahrtschein sein, Menschen als Objekte zu behandeln und sie in unsere Programme „hineinzufunneln“.

Wenn wir ein Webinar halten, am Ende unser Onlineprogramm pitchen und Menschen genau drei Tage Zeit lassen, sich für oder gegen ein hochpreisiges Coaching zu entscheiden, ist das eine Menge Druck.

Und es wird nicht leichter, wenn wir dabei einen Bonus versprechen, der genau 24 Stunden gültig ist. Oder an einem Tag drölfzig E-Mails mit der immer gleichen Botschaft schicken: Die „Türen“ schließen gleich! Meld dich jetzt an! Sonst verpasst du was!

Lasst uns stattdessen Türen öffnen und unsere Pitches als Angebote verstehen.

Lasst uns Webinare oder andere Online-Events nach dem Motto „Hier ist das, was ich weiß. Und hier ist eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten.“ gestalten.

Ohne Zeitdruck. Ohne Psychospielchen. Und ohne repetitive Mails.

Werden sich dadurch weniger Menschen für unsere Onlineprogramme anmelden? Vermutlich.

Aber es werden Menschen sein, die sich aus freien Stücken für uns entschieden haben und perfekt zu uns und unseren Werten passen.

Und ist das nicht eine großartige Vorstellung und die beste Basis für eine gelungene Zusammenarbeit?

#3 Wir machen Preise ohne Gedöns

Hören wir doch endlich auf, bei unseren Preisen zu tricksen.

Hören wir doch endlich damit, „charmante“ Preise zu verwenden, die völlig willkürlich auf „9“ oder „7“ enden, um das Produkt günstiger erscheinen zu lassen.

Hören wird doch endlich auf damit, Menschen mit Rabatten in unsere Programme zu locken.

Arbeiten die meisten Onlineunternehmer*innen mit solchen Preistricks? Oh ja.

Doch das sollte uns nicht davon abhalten, einen anderen Weg einzuschlagen und den „richtigen“ Preis zu kommunizieren – egal, wie früh, spät, schnell oder langsam sich Menschen für einen Kauf entscheiden.

Außerdem ist es auch für mich als Onlineunternehmerin herrlich entspannend, meine Preise ohne Gedöns zu gestalten und mir keinen Kopf mehr über spezielle „Frühbucherpreise“, „Webinarpreise“, „Early-Bird-Preise“ oder „Black-Friday-Aktionen“ mehr machen zu müssen.

#4 Wir ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe

Apropos Preise: Selbst wenn unser Produkt nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert wurde und jeden einzelnen Cent wert ist, können sich nicht immer alle Menschen unsere Angebote leisten.

Und das hat auch nicht zwingend etwas mit einem „falschen Mindset“ oder „zu wenig Commitment“ zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Tatsache, dass unterschiedliche Menschen über unterschiedliche Privilegien und damit finanzielle Ressourcen verfügen. (Und mit Fakten wie Inflation und sinkender Kaufkraft.)

Die Gründe sind vielfältig – und natürlich sind wir für die Finanzen unserer Kund*innen nicht verantwortlich.

Aber es heißt nicht, dass wir diese Situation noch mehr ausnutzen und mit Aufpreisen bei Ratenzahlungen arbeiten sollten.

Sehen wir den buchhalterischen Mehraufwand und das Risiko eines Zahlungsausfalls doch als das, was es ist: Ein Beitrag, dass sich auch Unternehmer*innen mit weniger finanziellen Mitteln ihre beruflichen Ziele erreichen.

#5 Wir triggern keine Ängste

Jede Kaufentscheidung ist ein emotionaler Vorgang, heißt es. Deshalb sollten wir im Marketing auch Emotionen wecken.

Ob alleine das schon problematisch ist, würde an dieser Stelle vermutlich zu weit führen. Mit Sicherheit problematisch ist es, wenn Marketing dazu genutzt wird, Urängste der Menschen zu triggern.

Die Angst, nicht dazuzugehören, zum Beispiel.

Oder die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen.

So ist FOMO im Marketing nicht etwa eine super-duper „Strategie, die die Verkäufe ankurbelt“, sondern eine Strategie, die eine zutiefst menschliche Veranlagung für Profit ausnutzt.

Manchmal ist es hilfreich, sich zu fragen, wie man das, was man da gerade schreibt, selbst auffassen würde:

Würde das einen selbst stressen und unter Druck setzen? Würde es einen unruhig werden lassen?

Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es anderen Menschen ähnlich gehen könnte.

Hören wir doch auf, mit den Ängsten der Menschen zu spielen, als wären sie Pingpongbälle, die wir beliebig durch die Gegend werfen könnten.

#6 Wir säen Samen und legen Spuren

Erzeugt das Wort Reichweite bei dir genau so viel Druck wie bei mir?

Ich habe für mich festgestellt, dass mich alleine schon der Gedanke, meine „Reichweite vergrößern“ zu müssen, stresst und dass es mich mehr mit Zahlen und Funnels beschäftigen lässt als mit Menschen, Werten und Themen.

Inzwischen habe ich den Begriff der Reichweite ersetzt durch Samen säen.

Wenn ich in einem Podcast interviewt werde, habe ich einen Samen gesät. Ich weiß nicht, wie lange der Samen brauchen wird, damit eine Pflanze daraus wächst – einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr – aber ich weiß, dass die Zeit für mich arbeitet.

Möglicherweise wird sich schon heute jemand die Podcastfolge anhören und neugierig auf meiner Website landen. Möglicherweise wird sich aber auch erst nächste Woche jemand einen meiner Onlinekurse holen und mir daraufhin eine E-Mail schreiben. Oder vielleicht wird sich auch erst in einem Monat oder in einem Jahr jemand melden und sagen:

„Eine Freundin hat die Podcastfolge mit dir gehört und mich dir empfohlen – und hier bin ich nun.“

Wir können die Ergebnisse unserer Bemühungen, „Reichweite“ zu erzeugen, nie mit Gewissheit vorhersagen. Und meinem Verständnis nach müssen wir es auch nicht.

Es reicht, wenn wir uns auf unsere Themen besinnen und Samen säen – dann kommen die Früchte mit der Zeit von alleine.

#7 Wir arbeiten ohne versteckte Kosten

Was ich völlig unproblematisch finde und auch selbst mache, ist die glasklare Kommunikation eines Angebots nach einer Zusammenarbeit:

„Hey, dir hat das Programm gefallen und du möchtest ein zweites Mal dabei sein? Hier kannst du deinen Platz buchen.“

Völlig anders sieht es allerdings für mich aus, wenn während eines Onlineprogramms plötzlich klar wird, dass die Teilnehmer*innen für alles, womit für das Programm geworben wurde, zusätzlich zahlen müssen. Das ist nicht in Ordnung.

Denn nicht selten befinden sich die Teilnehmer*innen sogar in einer vulnerablen Lage. Sie haben sich „nackig“ gemacht und nun sagt die Coachin: „Ja, schlimmes Problem. Um das zu lösen, solltest du am besten eine zusätzliche Einzelsitzung bei mir buchen.“ Und schwupps, ist die Coachin wieder um mehrere tausend Euro reicher.

Lasst uns also Onlineprogramme erstellen, die für sich stehen und Menschen bereits wertvolle Lösungen bieten. Und wer weiß? Vielleicht arbeiten die Teilnehmer*innen ja sogar gerne ein zweites Mal mit uns zusammen – freiwillig.

#8 Wir sind ehrlich und transparent

Neulich hat mir jemand erzählt, dass sie in den ersten Wochen nach dem Kauf eines Onlineprogramms feststellen musste, dass die gemeinsamen Calls gar nicht von der Onlineunternehmerin, bei der sie gekauft hat, betreut wurden, sondern von einer Mitarbeiterin.

Nun spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, ein Team zu haben und Mitarbeiter*innen in die Betreuung der Teilnehmer*innen einzubinden. Allerdings ist es eine fragwürdige Strategie, das nicht vor dem Kauf so zu kommunizieren.

Wenn eine virtuelle Assistenz nicht bloß ergänzend in der FB-Gruppe nach dem Rechten sieht, sondern ausschließlich, will ich das vor dem Kauf wissen.

Wenn Menschen dir zwar Geld für dein Onlineprogramm zahlen, dich aber in den gemeinsamen Calls nur in der ersten Woche zu Gesicht kriegen, auch.

Und wer das nicht macht, wer seine Onlineprogramme auf Kosten von Ehrlichkeit und Transparenz skaliert, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er die potentiellen Käufer*innen nicht bewusst damit täuscht.

Lasst uns Menschen stattdessen Wertschätzung entgegenbringen und transparent sein, wie viel oder wenig sie von uns in unseren Programmen sehen werden, sodass sie selbst entscheiden können, ob ihnen das Programm den Preis wert ist.

Was sich übrigens hervorragend mit Transparenz kombinieren lässt, ist das Prinzip von Working out loud, sprich: Wir arbeiten nicht für uns in unserem stillen Kämmerlein, sondern lassen unsere Community an Gedanken, Prozessen und Hintergründen teilhaben.

Indem wir beispielsweise mal in einem Blogartikel erzählen, warum jetzt Mitarbeiterin X die Kursteilnehmer*innen betreut oder Mitarbeiterin Y jetzt die Calls zu Thema Z durchführt (möglicherweise ist sie in einem bestimmten Thema nämlich viel tiefer drin als du).

#9 Wir verzichten auf künstliche Verknappung

Marketing ohne Manipulation und künstliche Verknappungen sind keine gute Kombination.

Wenn ich also schon im Juli weiß, dass ich ab September ein bestimmtes Onlineprogramm anbieten will, aber erst kurz vorher mit einem Knall die Türen öffne – ist das eine Form der Verknappung, die streng genommen nicht nötig wäre und die natürlich viel eher dazu führt, dass ich in dieser kurzen Zeit mit Druck und Psychotricks arbeite, um das Programm zu füllen.

Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns willkürlich Boni überlegen, die es für eine willkürliche Anzahl an Stunden kostenlos dazugibt. Oder Rabatte, die nur gültig sind, solange das Webinar noch läuft.

Künstliche Verknappung erzeugt (unnötigerweise) Druck und führt nicht selten dazu, dass auch wir Onlineunternehmer*innen Launches als unglaublich anstrengend empfinden und gleich nach dem Launch schon urlaubsreif sind.

Wenn ich in meinem Programm allerdings nur 12 Plätze anbiete, weil ich weiß, dass das die Grenze ist, bei der ich individuelle Unterstützung garantieren kann, ist es keine künstliche Verknappung, sondern Verknappung mit einem guten, nachvollziehbaren Grund.

Ebenso wenig finde ich es problematisch, einen einheitlichen Starttermin zu haben und zu kommunizieren, dass man Anmeldungen nur bis zu diesem Datum annimmt, um eben gemeinsam als Gruppe starten zu können.

Natürlich brauche ich für solche natürlichen Verknappungen Klarheit darüber, wo meine persönlichen Grenzen sind.

Wie viele Stunden kann ich am Tag arbeiten, ohne auszubrennen?

Wie viele Menschen kann ich realistischerweise gleichzeitig unterstützen?

Wie viele Plätze kann dieses Programm haben, sodass eine gute Betreuung gewährleistet ist?

Und wenn ich das weiß, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es auch offen so – „working out loud“-mäßig – zu kommunizieren. So wie Hotels unaufgeregt kommunizieren, wie viel freie Betten sie haben.

#10 Wir stehen für Werte ein

Die meisten Selbstständigen wollen wachsen und es spricht ja zunächst einmal auch gar nichts dagegen:

Mehr Menschen auf der Website und auf der E-Mail-Liste bedeuten in vielen Fällen auch mehr zahlende Kund*innen und damit mehr Geld – für ein höheres Gehalt, für größere Rücklagen, für mehr Investitionen oder einfach nur für ein schöneres Leben.

Es spricht überhaupt nichts dagegen, mehr zu wollen. – Doch welche Werte haben wir neben Wachstum noch?

Wenn wir wachsen und skalieren, ohne No-Gos für uns zu definieren, überschreiten wir nicht selten auch ethisch-moralische Grenzen.

Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei massiv der Umwelt schaden?

Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei andere Menschen belügen oder die Fakten zumindest so drehen, dass sie noch besser zu unserer Message passen?

Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir die Not der Menschen ausnutzen? Oder sie dazu ermuntern, Kredite aufzunehmen, um sich unsere Programme leisten zu können? Oder gar künstlich einen Bedarf kreieren, den es so gar nicht gibt?

Lasst uns also eine Grenze fürs Wachstum definieren – und auch entsprechend so handeln. Hier findest du eine Liste von Werten, an denen du dich in deinem Marketing orientieren kannst.

#11 Wir prüfen unsere Definition von Erfolg

Ich höre jetzt quasi schon die Stimmen, die da zweifelnd flüstern. „Hmmmm, und mit diesem Marketing kann man Erfolg haben?“

Ich weiß es nicht.

Ich weiß es deshalb nicht, weil ich nicht weiß, was „Erfolg“ für dich bedeutet.

Verstehst du „Erfolg“ auf einer rein finanziellen Ebene, werden dir mit einem Marketing ohne Druck sicherlich einige Käufer*innen „durch die Lappen gehen“. Diejenigen nämlich, die gelockt und überredet werden wollen. Und die nur dann kaufen, weil sie FOMO bekommen, wenn sie nur daran denken, dass „die Türen“ bereits in drei Tagen wieder schließen.

Ist „Erfolg“ für dich mehr als nur Umsatz und ist es für dich nicht nur wichtig, Menschen zu erreichen, sondern die richtigen, sieht es schon wieder anders aus. Denn ein Leben, in dem deine Kund*innen nett, motiviert und wertschätzend sind und sich zu 100% aus freien Stücken für dich entschieden haben, hört sich für mich nach einem verdammt guten an.

#12 Wir denken langfristig

Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt: der Langfristigkeit.

Die Sache ist nämlich die: Manipulation funktioniert – aber nur kurzfristig.

Vielleicht gelingt es uns, unsere Umsatz- und Marketingziele zu erreichen und abends eine Flasche Champagner zu köpfen.

Doch was ist, wenn …

sich die Menschen, die bei uns gekauft haben, in Wahrheit zu der Entscheidung gedrängt gefühlt haben?

die Menschen in unseren Programmen gar nicht wirklich motiviert sind und deshalb keine guten Ergebnisse vorweisen?

wir den Druck, den wir auf andere Menschen ausgeübt haben, selbst in unserem Körper spüren, speichern und so immer mehr erschöpfen?

Was bedeuten diese manipulativen Taktiken für uns, unser Unternehmen und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf lange Sicht? Diese Frage darf jede*r für sich beantworten.

Hast du noch weitere Fragen zum Thema Marketing ohne Manipulation? Vielleicht wirst du hier fündig

Ist Marketing nicht „von Natur aus“ Manipulation?

Natürlich könnte man sagen: Kommunikation (und damit Marketing) ist immer ein Stück weit „manipulierend“. Und ja: Wenn ich mit anderen Menschen rede oder einen Text schreibe, mit dem ich etwas bewirken will, nehme ich bewusst oder unbewusst immer auch Einfluss auf die Gedanken, Gefühle und damit Entscheidungen der Menschen. Wir könnten „Manipulation“ so verstehen. Doch das wäre aus meiner Sicht ein sehr weiter Manipulationsbegriff.

Manipulatives Marketing meint für mich mehr. Es beinhaltet nicht nur Kommunikation und Selbstausdruck, sondern auch das Ausnutzen der menschlichen Psyche im Namen des Wachstums. Es beinhaltet nicht nur das Über-ein-Angebot-Sprechen, sondern ein Verkaufen um jeden Preis ohne Rückkopplung an Werte.

Bemühe ich mich, Menschen bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen, indem ich in meinem Marketing zum Beispiel deutlich mache, wofür ich stehe und welche Werte ich vertrete, für wen das Produkt richtig ist (und für wen nicht) oder welche Ergebnisse ich erwarten kann (und welche nicht), ist das aus meiner Sicht Transparenz – und keine Manipulation.

Ist ein Sales Funnel immer manipulierend?

Aus meiner Sicht ist es völlig unproblematisch, sich die Customer Journey zu durchdenken und sich zu fragen: Welche Stationen nehmen Menschen, bevor sie schließlich bei mir kaufen?

Wie will ich gefunden werden? (zum Beispiel durch meinen Blog)

Wie will ich mit ihnen in Kontakt kommen? (zum Beispiel in meinem Newsletter)

Wie will ich über meine Angebote sprechen? (zum Beispiel in Blog und Newsletter)

Die Antworten auf diese Fragen helfen mir dabei, Klarheit in meinem Marketing zu bekommen und zu entscheiden, wo ich meine Zeit, Energie und mein Geld investieren möchte.

Im Grunde kann ein „Sales Funnel“ durchaus etwas Ähnliches meinen, doch für mich ist das Menschenbild hinter dem Begriff ein anderes:

Da ist der Verkaufsprozess nicht etwa eine Reise und die anderen Menschen die Akteure, die selbstbestimmt und in ihrem Tempo den Weg zu mir finden dürfen. Bei einem Sales Funnel werden andere Menschen dem Begriff nach in einen Trichter gesteckt, sie fallen quasi durch, sind mehr passive Objekte als selbstbestimmte Akteure. Und am Ende des Trichters müssen sie durch die enge Öffnung gequetscht werden.

Das ist für mich nicht unbedingt eine wertschätzende Haltung gegenüber Menschen. Deshalb nutze ich den Begriff „Sales Funnel“ nicht mehr und spreche lieber von „Customer Journey“.

Ist Werbung immer Manipulation?

Auch hier kommt es aus meiner Sicht darauf an, wie eng oder weit wir den Begriff der Manipulation fassen.

Natürlich geben wir durch unsere Ads etwas Bestimmtem – einem Blogartikel, einem Webinar, einem Produkt – mehr Aufmerksamkeit, als es ohne die Ad bekommen würde. Ist diese Sichtbarkeit alleine schon Manipulation? Aus meiner Sicht nicht unbedingt.

Die Onlineunternehmerin, die ihr E-Book bewirbt, manipuliert meinem Verständnis nach also nicht zwingend, nur weil sie auf Instagram eine Ad schaltet.

Entscheidender sind für mich folgende Fragen:

Was bewerben wir? Bedienen wir mit unserem Angebot Wünsche von Menschen oder kreieren wir Sehnsüchte, die ursprünglich gar nicht da waren?

Wie bewerben wir es? Machen wir in unserer Ad „nur“ ein Angebot oder nutzen wir in unseren Werbebotschaften FOMO, um Angst vorm Verpassen zu erzeugen?

Was passiert nach der Ad? Können die Menschen einfach nur die beworbene Handlung ausführen oder kommen sie in ein ausgeklügeltes System von Tripwires, Upsells, Downsells und aggressiven E-Mail-Marketing, aus dem es kaum ein Entkommen mehr gibt?

Darüber hinaus sind mit Werbung natürlich auch viele ethische Fragen verbunden:

Welches System unterstützen wir, wenn wir eine Ad auf einer bestimmten Plattform schalten?

Bedienen wir ausgediente Klischees, die keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft haben sollten?

Werten wir vielleicht sogar einzelne Gruppen von Menschen ab, wenn wir die Anzeige auf eine bestimmte Art und Weise gestalten?

Hier sind noch einmal die zwölf Grundsätze für ein Marketing ohne Manipulation

Preise ohne Gedöns

Warum machen wir unsere Preisgestaltung mit Rabatten, Aktionen und Frühbucherpreisen nur so unfassbar kompliziert? Mein Plädoyer für Preise ohne Gedöns und gegen Rabatte, charmante Preise und Co.

Letztes Jahr hatte ich eine „Frühlingsaktion“ am Laufen, bei der es für mein damaliges Blogmentoring 10% Rabatt gab, wenn es bis zu einer bestimmten Deadline gekauft wurde.

Mir wird schon fast beim Schreiben dieses Satzes schwindelig, und als eine Interessentin mich fragte, wie denn der Preisunterschied genau wäre, wenn sie das Mentoring mit Einmalzahlung oder in Raten mit oder ohne Rabatt kaufen würde, wurde mir noch schwindeliger.

Mann, hatte ich eine komplizierte Preisstruktur für mein Angebot!

Es gab einen regulären Preis als Einmalzahlung. Es gab einen etwas höheren Preis, falls Ratenzahlung gewünscht wurde. Und in der „Frühlingsaktion“ dann 10% Rabatt auf den regulären Preis als Einmalzahlung. Und schließlich 10% Rabatt auf den etwas höheren Preis, falls Ratenzahlung in der Frühlingsaktion gewünscht war.

Wer kommt noch mit?😅

Also ich irgendwann nicht mehr. Und als ich dann die vier verschiedenen Preise für die Interessentin durchrechnete, kam eine Frage hoch, die ich die Jahre zuvor erfolgreich ignorierte:

Warum machte ich es mir nur so unfassbar kompliziert?

Ich bin durch eine „klassische“ Onlinemarketingschule gegangen und mit Webinarrabatten und Frühbucherpreisen „groß geworden“. Für mich war es jahrelang normal, verschiedene Preise für ein Angebot zu nutzen, um Menschen optimal zum Kauf zu „motivieren“.

Doch wenn man mal ein bisschen über Preise nachdenkt, gibt es viele gute Gründe, sich von dieser wirren Preispsychologie zu verabschieden.

Das ist gut für unser Produkt. (Denn der Wert unseres Produkts ist ja immer gleich und ein Rabatt verwässert diesen.)

Das ist gut für unsere Marke. (Denn sicherlich soll nicht der Stempel „Ausverkauf“ oder „Wühltisch“ an unseren Marken haften.)

Das ist gut für die Menschen, die wir erreichen wollen. (Denn wir zeigen Wertschätzung, indem wir sie nicht mit Psychotricks in unsere Programme zerrren, sondern ihnen Zeit und Raum geben, sich in Ruhe für unser Programm zu entscheiden.)

Und das ist gut für uns. (Denn damit können wir endlich damit aufhören, das Verkaufen mit „charmanten“ Preisen, Rabatten und nervigen Aktionen unnötig komplizierter zu machen als nötig.)

Wie wäre es, wenn unsere Produkte so viel kosten, wie viel sie kosten, völlig egal …

wie schnell oder langsam sich jemand für das Angebot entscheidet

ob der Betrag auf einmal oder in Raten gezahlt wird und

ob gerade Frühlingsanfang, Valentinstag, Black Friday oder „Hast du gepupst“-Tag ist.

Das ist nicht nur ethischeres Marketing, sondern auch eine Form von Wertschätzung und Vereinfachung.

Preise ohne Gedöns lassen uns Raum für nachhaltige Marketingstrategien oder für Kuchen.🧁

Genau! Wenn sich am nächsten Black Friday mal wieder alle mit ihren exorbitanten Aktionen überbieten und in die Rabattschlacht ziehen, lassen wir den Posteingang doch einfach mal zu und essen ein Stück Kuchen.

Das ist JOMO („Joy of missing out“) in Reinstform!

Wie wir „Asteya“ (Nichtstehlen) in unserer Selbstständigkeit praktizieren können

Im Yoga gibt es ein Prinzip, das sich „Asteya“ nennt. Asteya bedeutet Nichtstehlen. Was dieses Yogaprinzip mit Selbstständigkeit und Marketing zu tun hat? Alles oder nichts, es ist unsere Entscheidung. Hier sind einige Ideen, wie wir Asteya – das Nichtstehlen – in unserer Selbstständigkeit praktizieren können.

Im Yoga gibt es ein Prinzip, das sich Asteya nennt.

Asteya bedeutet Nichtstehlen.

Was dieses Yogaprinzip mit Selbstständigkeit und Marketing zu tun hat? Alles oder nichts, es ist unsere Entscheidung.

Hier sind einige Ideen, wie wir Asteya – das Nichtstehlen – in unserer Selbstständigkeit praktizieren können:

#1 Asteya als Nichtstehlen von Zeit

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Zeit.

Wir könnten aufhören, zu spät zu Meetings zu kommen und Menschen unnötig warten zu lassen. Wir könnten anfangen, pünktlich zu sein.

Vielleicht könnten wir auch ein paar Minuten früher zu unseren Terminen erscheinen, uns kurz sammeln, zur Ruhe kommen, uns fokussieren, sodass wir nicht unnötig Zeit vom Gegenüber nehmen und direkt starten können.

Vielleicht könnten wir sogar vorausdenken und Störungen oder kleinere „Notfälle“ antizipieren. Die Türklingel. Das Telefon. Wir könnten sie ausstellen. Wir könnten Stift und Papier bereitlegen. Uns ein Glas mit Wasser auffüllen. Sodass alles bereit steht, sollten wir es brauchen.

Wir könnten großzügiger und realistischer unsere Termine planen. Lieber ein ehrliches „Nein, das schaffe ich an dem Tag nicht“ als immer nur „Ja, ja, ja“.

Wir könnten aufhören, Menschen Lebenszeit zu stehlen, indem wir unnötig (!) lange Texte schreiben. Oder Newsletter aus einem Gefühl des Müssens verschicken, obwohl wir gerade eigentlich gar nichts zu sagen haben.

Wir könnten anfangen, Texte zu schreiben, die wirklich etwas bedeuten. Die das Leben von anderen Menschen bereichern, die das Internet nicht (nur) zu einem volleren, sondern zu einem besseren Ort machen.

Vielleicht könnten wir uns auch darin üben, auf den Punkt zu kommen. Wir könnten auch mal kürzere E-Mails, kürzere Blogartikel, kürzere Newsletter schreiben und Menschen damit zeigen, dass wir ihre Zeit wertschätzen.

Wir könnten auf unserer Kontaktseite Fragen antizipieren und sie beantworten.

Alles Möglichkeiten, Asteya – das Nichtstehlen von Zeit – in unserer Selbstständigkeit zu praktizieren.

#2 Asteya als Nichtstehlen von Ideen

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Ideen.

Wir könnten darauf achten, Ideen von anderen nicht als unsere eigenen auszugeben und uns nicht mit fremden Federn schmücken.

Wir könnten es uns zur Gewohnheit machen, Quellen anzugeben, Zitate als solche zu markieren. Transparent damit zu sein, woher unser Wissen kommt.

Vielleicht könnten wir uns sogar darin üben, weniger auf andere zu gucken und mehr in uns. Uns immer wieder daran erinnern, dass unsere eigenen Ideen gut genug sind.

Wir könnten die Botschaften teilen, die Texte schreiben, die Produkte anbieten, die wir wollen – und nicht weil „man“ es so macht.

Alles Möglichkeiten, Asteya – das Nichtstehlen von Ideen – in unserer Selbstständigkeit zu praktizieren.

#3 Asteya als Nichtstehlen von Geld

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Geld.

Wir könnten aufhören, danach zu streben, was uns jemand nicht freiwillig gibt.

Wir könnten aufhören, „Sales Funnel“ auszutüfteln, „Erfolgsversprechen“ und „Geheimformeln“ anzupreisen, mit künstlicher Verknappung zu arbeiten. Wir könnten aufhören, mit Freebies und anderen „Lockmitteln“ Menschen in unsere Programme „hineinzufunneln“.

Wir könnten anfangen, Menschen die Zeit für ihre Kaufentscheidung zu lassen, die sie brauchen. Geduldig sein.

Alles Möglichkeiten, Asteya – das Nichtstehlen von Geld – zu praktizieren.

#4 Asteya als Nichtstehlen von Aufmerksamkeit

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Aufmerksamkeit.

Wir könnten aufhören, Belanglosigkeiten auf Social Media zu teilen. Täglich zu posten, unser Gesicht in den Storys zu zeigen, nur um den Algorithmus bei Laune zu halten. (Und nicht, weil wir gerade etwas zu sagen haben.)

Wir könnten anfangen, Benachrichtigungen auszustellen, bevor wir in ein Meeting gehen. E-Mails, Messenger, Instagram.

Wir könnten Familienmitgliedern Bescheid sagen, dass wir nun für zwei Stunden in einem Zoom-Meeting und nicht verfügbar sind. Wir könnten den Menschen, mit denen wir uns gerade online treffen, Ungestörtheit schenken. Einen geschützten Raum ohne Ablenkungen schaffen.

Vielleicht könnten wir sogar anfangen, unsere eigene Aufmerksamkeit nicht zu stehlen, indem wir stundenlang sinnlos durch Social-Media-Feeds scrollen. Wir könnten anfangen, unsere Handlungen mit einer Intention zu begehen. Uns in Bewusstsein zu üben.

Alles Möglichkeiten, Asteya – das Nichtstehlen von Aufmersamkeit – in unserer Selbstständigkeit zu praktizieren.

#5 Asteya als Nichtstehlen von Vertrauen

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Vertrauen.

Wir könnten aufhören, unrealistische Versprechungen zu geben. Ergebnisse, die nur vom kleinsten Teil unserer Kund*innen erreicht werden und für den überwiegenden Teil niemals Realität wird.

Wir könnten darauf achten, ehrlich zu sein, wenn wir über unsere Produkte und Angebote sprechen. Uns darin zu üben, (noch) klar(er) zu kommunizieren.

Wir könnten uns darin üben, transparent zu sein. Es explizit zu sagen, wenn nicht wir es sind, die eine Supportgruppe betreuen, sondern ein Teammitglied.

Wir könnten anfangen, selektiver mit unserem Ja zu sein. Wir könnten es uns zur Gewohnheit machen, öfter Nein zu sagen, um nicht mitten in einem Projekt wieder einen Rückzieher zu machen und so das Vertrauen, das Menschen in uns gesetzt haben, zu enttäuschen.

Vielleicht könnten wir sogar aus dem „Mehr ist immer besser“-Wahn aussteigen und wieder auf Qualität setzen. Wir könnten uns vornehmen, nicht mehr zu kommunizieren, sondern deutlicher. Vor allem, wenn wir über unsere Produkte und Angebote sprechen.

Alles Möglichkeiten, Asteya – das Nichtstehlen von Vertrauen – in unserer Selbstständigkeit zu praktizieren.

#6 Asteya als Nichtstehlen von Selbstvertrauen

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Selbstvertrauen.

Wir könnten aufhören, unser Marketing so zu gestalten, dass wir andere Menschen als Mangelwesen inszenieren. Wir könnten aufhören, Frauen systematisch einzureden, dass sie nicht gut genug sind, und dass sie unbedingt unser Programm brauchen, um ein vollständiger, glücklicher Mensch zu werden.

Wir könnten Schluss damit machen, künstlich einen Bedarf zu wecken, wo keiner ist. Wir können aufhören, uns im Marketing auf die „Pain Points“ zu fokussieren. So lange in den Wunden der Menschen rumzubohren, bis sie taub werden.

Wir könnten anfangen, in unserem Marketing Selbstvertrauen zu schenken und Frieden zu stiften.

Alles Möglichkeiten, Asteya – das Nichtstehlen von Selbstvertrauen – in unserer Selbstständigkeit zu praktizieren.

#7 Asteya als Nichtstehlen von Energie

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Energie.

Wir könnten uns darin üben, mitzudenken. Jemandem, der einen Gastartikel von uns veröffentlicht, nicht nur den Text, sondern gleich ein paar Fotos zur Auswahl mitzuschicken. Für Treffen nicht nur einen Termin anzubieten, sondern mehrere.

Wir könnten aufhören, Standardmails mit Standardanfragen mit der Gießkanne auszuschütten und so Menschen, die gar nicht zu uns und unserem Anliegen passen, unnötig Energie zu rauben. Wir könnten uns öfter daran erinnern, dass jedes Wort, jede Mail, jeder Post, jeder Text das Leben eines anderen Menschen beeinflusst.

Alles Möglichkeiten, Asteya – das Nichtstehlen von Energie – in unserer Selbstständigkeit zu praktizieren.

#8 Asteya als Nichtstehlen von Rechten

Asteya könnte bedeuten: ein Nichtstehlen von Rechten.

Wir könnten aufhören, nicht gesetzeskonforme Geschäftspraktiken mit Wachstum und Umsatz zu legitimieren.