Blog

Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.

Entscheidungsarchitektur im Marketing: Eine kurze Einführung für Selbstständige

Was ist Entscheidungsarchitektur und was hat das mit Marketing zu tun? In diesem Blogartikel finden Selbstständige Einblicke zur ethischen Gestaltung und Anordnung von Wörtern, Farben und Bildern im Marketing, um anderen Menschen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen zu ermöglichen.

Ich bin eine Entscheidungsarchitektin.

Ich ordne Wörter und Designelemente und baue sie zu einem Newsletter zusammen. Oder zu einer Seite auf meiner Website. Oder zu einem Blogartikel wie diesem hier.

Ich fördere damit immer auch ein bestimmtes Verhalten – ob bewusst oder unbewusst.

Wenn du Marketing machst, bist auch du eine Entscheidungsarchitektin oder ein Entscheidungsarchitekt. Auch wenn du dir deiner Rolle vielleicht noch gar nicht bewusst bist.

Mit jeder Webseite, jedem Newsletter, Bild, Video oder Blogartikel triffst du Entscheidungen über Wortwahl, Reihenfolge, Farben und Design.

Diese Elemente beeinflussen, wie deine Kund*innen wahrnehmen, denken und letztendlich handeln.

Übrigens: Der Begriff „Entscheidungsarchitekt“ wurde durch das Buch „Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt“ von Nobelpreisträger Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein geprägt.

Was bedeutet das für dein Marketing?

Die Entscheidungsarchitektur an sich ist nicht problematisch – schließlich müssen Wörter und Designelemente in irgendeiner Form angeordnet werden.

Es geht vielmehr darum, zu reflektieren, welches Verhalten wir mit unserer Entscheidungsarchitektur fördern möchten – und warum.

Entscheidungsarchitektur beim Verkaufen: Drei Beispiele

1. Entscheidungsarchitektur im Supermarkt

Die meisten Supermärkte fördern mit ihrer Entscheidungsarchitektur ungesundes Essverhalten, indem sie:

Süßigkeiten und Alkohol direkt im Wartebereich der Kassen platzieren

Impulskäufe durch strategische Produktplatzierung fördern

Kinderprodukte mit viel Zucker auf Augenhöhe der kleinen Konsument*innen platzieren

Statt überlegte, rationale Wahlmöglichkeiten zu unterstützen, fördert die Entscheidungsarchitektur der Supermärkte spontane, emotionsgesteuerte Kaufentscheidungen.

2. Entscheidungsarchitektur in Onlineshops

Viele Onlineshops nutzen künstliche Verknappung, um Dringlichkeit zu erzeugen:

„Nur noch 3 Stück verfügbar!“

Countdown-Timer für zeitlich begrenzte Angebote

„15 andere Personen schauen sich dieses Produkt gerade an“

Early-Bird-Rabatte und Flash Sales

Diese Techniken spielen mit der Angst, etwas zu verpassen (FOMO), und drängen Menschen zu schnellen, oft unüberlegten Entscheidungen.

3. Entscheidungsarchitektur auf Websites

Die Entscheidungsarchitektur in Cookie-Leisten drängt mit bestimmten Designmustern, irreführender Sprache oder dem Verstecken datenschutzfreundlicher Optionen Menschen dazu, möglichst niedrige Datenschutzeinstellungen zu akzeptieren:

Der Akzeptieren-Button ist auffälliger gestaltet als der Ablehnen-Button

Der Ablehnen-Button fehlt komplett oder versteckt sich in Untermenüs

Komplizierte Einstellungen erschweren datenschutzbewusste Entscheidungen

Eine bessere Entscheidungsarchitektur für dein Marketing

Als wertegetriebene Selbstständige können wir uns darum bemühen, mit unserem Marketing gute Bedingungen für Entscheidungen zu schaffen.

Entscheidungen, die potenziellen Kund*innen wirklich gut tun, sind:

1. Informiert

Wenn wir alle relevanten Informationen transparent und verständlich zur Verfügung stellen, können Menschen Entscheidungen treffen, die wirklich zu ihnen passen.

2. Überlegt

Wenn wir Menschen Zeit und Raum für überlegte Entscheidungen geben, anstatt künstlichen Druck durch Verknappung oder Zeitlimits aufzubauen, können nachhaltige Beziehungen entstehen.

3. Selbstbestimmt

Die Autonomie anderer Menschen zu respektieren und auf manipulative Taktiken zu verzichten, schafft eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und Vertrauens.

Einladungen für positive Veränderungen in deinem Business

Die ersten Schritte in Richtung positive Entscheidungsarchitektur im Marketing können so aussehen:

✅ Faire Cookie-Einstellungen: Wie wäre es, wenn Akzeptieren- und Ablehnen-Button die gleiche Farbe hätten? So können Menschen bewusste Entscheidungen treffen, die zu ihnen passen.

✅ Einfache Abmeldeprozesse: Ein einfacher Abmeldeprozess vom Newsletter, der genauso unkompliziert ist wie das Anmelden, zeigt Wertschätzung.

✅ Transparente Preisgestaltung: Eine klare, offene Preisgestaltung ohne versteckte Kosten oder irreführende Rabattaktionen schafft eine Basis für langfristige Beziehungen.

✅ Bedürfnisse wertschätzen: Wäre es nicht schön, nur solche Käufe zu fördern, die für andere Menschen wirklich sinnvoll und bereichernd sind?

Fazit

Eine positive Entscheidungsarchitektur im Marketing bedeutet letztlich, das langfristige Vertrauen deiner Kund*innen über kurzfristigen Profit zu stellen.

Wenn andere Menschen spüren, dass du ihnen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen ermöglichst, werden sie dir langfristig vertrauen – und genau dieses Vertrauen ist die beste Grundlage für deine Selbstständigkeit.

Social Media Detox? Bringt nichts!

Wenn soziale Medien einen negativen Einfluss auf unsere (mentale) Gesundheit haben – uns überfordern, überreizen oder stressen –, suchen viele Menschen eine schnelle Lösung und legen einen Social Media Detox ein. In diesem Blogartikel möchte ich mich kritisch mit dem Thema „Social Media Detox“ auseinandersetzen und dir verraten, warum ich persönlich kein großer Fan dieser Methode bin.

Wenn soziale Medien einen negativen Einfluss auf unsere (mentale) Gesundheit haben – uns überfordern, überreizen oder stressen –, suchen viele Menschen eine schnelle Lösung und legen einen Social Media Detox ein.

Einerseits ist das verständlich. Oft ist der Leidensdruck so groß, dass man am liebsten vorgestern schon eine Lösung dafür hätte. Andererseits ist ein Detox meist nicht die Lösung für die Probleme, die Social Media mit sich bringen.

In diesem Blogartikel möchte ich mich kritisch mit dem Thema „Social Media Detox“ auseinandersetzen und dir verraten, warum ich persönlich kein großer Fan dieser Methode bin.

Aber jetzt noch mal Schritt für Schritt und der Reihe nach:

Was ist ein Social Media Detox überhaupt?

Während bei einem Digital Detox Menschen auf sämtliche digitalen Geräte und Anwendungen verzichten, geht es bei einem Social Media Detox darum, für einen bestimmten Zeitraum keine sozialen Medien mehr zu nutzen.

Facebook.

Instagram.

TikTok.

X (ehemals Twitter).

Pinterest.

LinkedIn.

All diese Plattformen (und noch viele mehr) können Gegenstand eines Social Media Detox werden.

Wie funktioniert ein Social Media Detox? Die Methoden

Manche sagen: „Ich nutze eine Woche lang keine sozialen Medien mehr.“ Andere nehmen sich vor, für einen Monat (oder noch länger) auf Social Media zu verzichten. Wiederum andere fokussieren sich auf eine einzige Social-Media-Plattform und legen beispielsweise „nur“ einen Instagram Detox ein.

In dieser Zeit sind die Menschen nicht auf Social Media aktiv: Sie posten nichts und konsumieren nichts. Sie loggen sich nicht mehr in ihre Accounts ein und streichen soziale Medien für diese Zeit völlig aus ihrem Leben.

Oft deinstallieren sie ihre Social-Media-Apps vom Smartphone, um nicht „in Versuchung“ zu kommen, doch noch mal nachzuschauen, was es Neues gibt.

Gerade wer soziale Medien beruflich nutzt, sagt vorab gerne seinen Follower*innen Bescheid, dass für einen bestimmten Zeitraum kein neuer Content kommt und man nicht auf Anfragen und Nachrichten reagieren wird. So kommt man nicht in die Situation, dass Menschen auf eine Antwort oder Reaktion unnötig warten und dann möglicherweise enttäuscht sind.

Inzwischen gibt es auch Social Media Detox Apps, die bei der Entgiftung helfen können, oder sogar kostenpflichtige Social Media Detox Retreats, bei denen man sich mit anderen Menschen zusammenschließt, um sich gemeinsam von sozialen Medien zu „entgiften“.

Welche Social-Media-Detox-Methode geeignet ist, darf jede*r für sich selbst entscheiden. Auch Fragen nach der „richtigen“ Dauer (7 Tage, 14 Tage, 30 Tage oder noch länger) oder dem „richtigen“ Zeitpunkt brauchen individuelle Antworten.

Welche Vorteile hat ein Social Media Detox?

Viele Menschen haben inzwischen einen Social Media Detox gemacht. Und wenn man die zahlreichen Erfahrungsberichte im Netz liest, scheint ein Social Media Detox – auf den ersten Blick – viele Vorteile zu haben:

Menschen berichten, dass der Drang, Instagram zu öffnen, nach ein paar Tagen nachlässt, und sie sich weniger fremdbestimmt fühlen.

Da man nun nicht mehr alle paar Minuten seine Likes und Kommentare checkt, wird die Aufmerksamkeit nicht mehr fragmentiert. Die Folge: Konzentration und Produktivität steigen.

Beziehungen verbessern sich, weil man nun weniger am Smartphone ist und mehr mit Menschen redet, die einem gegenüber sitzen.

Das Vergleichen mit Fremden im Internet wird reduziert. Wir fühlen uns (wieder) wohler mit uns und unserem Körper.

Wie sinnvoll ist ein Social Media Detox wirklich? (Meine Argumente dagegen)

Klingt toll, was gäbe es da an einem Social Media Detox überhaupt auszusetzen? Ich habe die fünf wichtigsten Argumente gegen einen Social Media Detox zusammengetragen:

#1 Das Gewohnheitsargument

Auch ich habe früher, als ich noch auf Social Media war, oft einen Social Media Detox gemacht. Oder sollte ich lieber sagen: Mich von Social Media Detox zu Social Media Detox gehangelt?

Denn genau das ist der erste Nachteil eines Social Media Detox: Der Effekt ist kurzfristig.

Das liegt daran, wie Gewohnheiten funktionieren. Sie haben einen Auslöser (zum Beispiel: Ich habe eine Aufgabe beendet.) und ein mit dem Auslöser verbundenes Verhalten (zum Beispiel: Ich öffne eine Social-Media-App.). Wenn wir das Verhalten an den Tag legen, wird unser Belohnungszentrum aktiviert und Dopamin ausgeschüttet. Wir fühlen uns gut (Ein Like!) und legen das Verhalten auch das nächste Mal an den Tag.

Bis sich Gewohnheiten ändern, kann es aber bis zu drei Monate dauern. Deshalb wird ein Social Media Detox von 7, 14 oder 30 Tagen meist nichts bringen. Unsere ungesunden Social-Media-Gewohnheiten sind immer noch in uns, wir haben sie nicht grundlegend verändert.

Und wenn wir dann nach 7, 14 oder 30 Tagen zu Social Media zurückgehen, sind die alten Gewohnheiten meist auch wieder da. Wir können uns vielleicht noch ein paar Tage disziplinieren, doch spätestens nach ein paar Wochen geht es uns wieder nicht gut und wir denken schon über den nächsten Social Media Detox nach.

Ein Teufelskreis. Und vor allem: Wie lange soll das so weitergehen?

#2 Das Giftargument

In diesem Zusammenhang stellt sich noch eine weitere Frage:

Wenn soziale Medien so schädlich sind, dass wir sie sogar als „Gift“ bezeichnen – schließlich heißt „Detox“ so viel wie „entgiften –, warum setzen wir uns dann die übrige Zeit überhaupt diesem Gift aus?

Das wäre so, als würden wir an 351 Tagen im Jahr jeden Tag 200g Zucker (oder 2 Flaschen Wein) zu uns nehmen und es aber okay finden, weil wir ja zweimal im Jahr für 7 Tage fasten.

Es stimmt zwar schon, dass die insgesamt 14 Tage Fastenzeit im Jahr dem Körper dann gut tun und positive Effekte haben. Doch relevanter ist, dass wir die meisten Tage im Jahr unseren Körper Giften aussetzen, die ihn schädigen. Da fällt die Fastenzeit dann kaum mehr ins Gewicht.

Auch finde ich es spannend, wie wir Social Media in Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen diskutieren:

Da ist uns allen klar, dass sie negative Auswirkungen auf die Gehirne junger Menschen haben können und wir junge Menschen vor dem oft schädlichen Einfluss sozialer Medien schützen wollen. So weit, so gut. Doch warum schützen wir unsere Kinder, aber uns nicht?

#3 Das Wissenschaftsargument

Und was sagt die Wissenschaft zum Thema „Entgiften“ bzw. Social Media Detox?

Der Begriff „Detox“ kommt ursprünglich aus der Ernährung und bezeichnet eine „Entgiftung“.

Die Annahme: Durch ungesunde Gewohnheiten sammeln sich in unserem Körper schädliche Stoffe (sogenannte „Schlacken“) an, von denen wir uns regelmäßig „reinigen“ müssen.

Tatsächlich ist eine positive Wirkung von Entgiftungskuren wissenschaftlich nicht nachzuweisen, sodass aktuell nicht unbedingt ein „Detox“ als vielmehr eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung, viel Bewegung und Schlaf empfohlen wird.

So ist es mit einem „Social Media Detox“ auch: Klar können wir uns täglich in digitalen Räumen aufhalten, die uns nicht guttun, und uns, wenn es gar nicht mehr geht, „entgiften“. Doch wissenschaftlich belegen lässt sich die Wirksamkeit einer solchen Entgiftungskur nicht.

Eine systematische Evaluation von 21 Studien zu Digital Detox kam 2021 sogar zu dem Ergebnis, dass Digital Detox oft keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung von Symptomen bringt. Manche Studien kamen auch zu gemischten Ergebnissen. (Quelle)

Vor allem FOMO (Fear of Missing Out) ist eine häufige „Nebenwirkung“ eines Social Media Detox.

Und: Die Rückfallquote ist bei einem Digital Detox meist hoch. In der bitkom-Studie aus dem Jahr 2022 kam heraus, dass die Hälfte derjenigen, die einen Digital Detox einlegen, bereits nach wenigen Stunden wieder aufgaben. (Quelle)

Leonard Reinecke, Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie, sieht die Forschung zum Digital Detox insgesamt eher kritisch. Zum einen, weil die Definition oft unklar ist. („Was ist ein Digital Detox oder Social Media Detox überhaupt? Was beinhaltet er genau und was nicht?“) Und zum anderen, weil sich bei nicht selbst auferlegten Einschränkungen von vornherein ein negatives Gefühl einstellt und sich Studien somit nicht gut durchführen lassen. (Quelle)

#4 Das Verantwortungsargument

Und schließlich das Verantwortungsargument. Die Diskurse rund um einen Social Media Detox kreisen immer um das Individuum und die Frage, wie ein Individuum mit den Herausforderungen sozialer Medien umgehen kann.

Natürlich ist diese Frage nicht unwichtig, doch damit tritt eine viel wichtigere Frage in den Hintergrund, nämlich:

Wer ist überhaupt dafür verantwortlich, dass es Social-Media-Usern gut geht?

Wer über Social Media Detox schreibt oder Digital Detox Retreats anbietet, stellt stillschweigend voraus, dass das Individuum verantwortlich ist. Mit den richtigen Strategien, so die Annahme, können wir gesunde Gewohnheiten bei unserer Social-Media-Nutzung etablieren, zum Beispiel indem wir uns in Achtsamkeit üben oder uns von Zeit zu Zeit entgiften.

Ich teile diese Annahme nicht, denn ich denke, dass die Betreiber sozialer Medien dafür verantwortlich sind, sichere Räume für die Menschen zu schaffen, die ihre Social-Media-Plattform nutzen.

Oder anders gesagt:

👉 Warum dürfen Betreiber ihre Social-Media-Plattformen so gestalten, dass sie Menschen schaden? Und warum werden diese Menschen dann alleine gelassen und sind auf einmal selbst dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht? 👈

Für mich ist das nur schwer nachzuvollziehen.

#5 Das Anlagenargument

Das heißt aber auch: Wir können uns noch so viel um Achtsamkeit bemühen, wir können noch so viel atmen, meditieren oder uns „entgiften“: Der Fakt, dass soziale Medien in ihrer Anlage problematisch sind, bleibt:

Algorithmen spielen emotionalisierende Inhalte bevorzugt aus und werden uns somit immer (!) Inhalte zeigen, von denen sie „denken“, dass sie uns zu einer Reaktion bewegen können.

Durch Mikrotargeting werden wir Werbeanzeigen sehen, die perfekt auf uns zugeschnitten sind und uns somit immer zum unnötigen Konsumieren verleiten.

Soziale Medien setzen immer unbezahlte Arbeit von unserer Seite voraus: unbezahlte Contentarbeit, unbezahlte Emotionsarbeit, unbezahlte ästhetische Arbeit, unbezahlte Arbeit an sich selbst (Selbstoptimierung), unbezahlten Mental Load.

Soziale Medien werden von Attention Engineers so designt, damit sie möglichst viel Dopamin ausschütten und uns dazu verleiten, uns länger dort aufzuhalten, als uns lieb ist.

Wir können natürlich Tag für Tag gegen diese Mechanismen ankämpfen, aber es wird vermutlich nicht allen Menschen gleich gut gelingen. (Mir zum Beispiel ist es nicht gelungen.)

Und was ist eine Alternative zu einem Social Media Detox?

Ein Social Media Detox mag kurzfristig etwas Abhilfe schaffen, doch langfristig werden die Probleme mit Social Media ja nicht gelöst, die problematischen Strukturen bleiben.

Wer merkt, dass soziale Medien nicht gut tun und die Mechanismen (Algorithmen, Mikrotargeting, unbezahlte Arbeit, Dopamin) die mentale Gesundheit belasten, ist aus meiner Sicht besser damit beraten, das Thema gleich langfristig zu lösen. Wie? Das kann für jede*n etwas anderes sein.

Manche lagern ihr Social-Media-Marketing aus und können, wenn sie das Glück haben, eine passende virtuelle Assistenz zu finden, das Thema Social Media zu einem großen Teil aus ihrem Kopf bekommen.

Andere sehen keinen anderen Weg, als sich von Social Media vollständig zu verabschieden und andere Marketingwege zu gehen. Man muss ja auch nicht gleich alle Social-Media-Kanäle löschen, sondern kann vielleicht mit dem starten, der am meisten belastet.

Sich Onlineräume zu suchen, die einem prinzipiell gut tun (oder zumindest: nicht schlecht), ist langfristig die beste Option.

Dann braucht es auch keinen Social Media Detox mehr und man hat mehr Zeit und Energie für die schönen Dinge im Leben.

Vielleicht interessiert dich auch:

Hochpreis-Coachings im Female Empowerment: the bad and the ugly

Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen: Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? Meine Kritik an Hochpreis-Coachings

Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen:

👉 Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? 👈

Ein paar Zahlen:

Das Durchschnittsbruttoeinkommen von Frauen in Deutschland liegt bei 3.699 Euro. (Quelle)

Bundesweit haben nur 10% aller Frauen zwischen 30 und 50 Jahren ein Nettoeinkommen von mehr als 2.000 Euro. (Quelle)

19% der Frauen haben kein eigenes Einkommen und 63% unter 1000 Euro.(Quelle)

Die Durchschnittsrente für Frauen liegt aktuell bei unter 900 Euro im Monat. (Quelle)

Das Armutsrisiko für Frauen liegt aktuell bei 16%. (Quelle)

Bekommt eine Frau ein Kind, verdient sie bis zu ihrem 45. Geburtstag bis zu 251.000 Euro weniger als eine Frau ohne Kinder. (Quelle, S. 112)

Wie kommt man angesichts dieser Zahlen eigentlich auf die Idee, dass Frauen irgendwo einen höheren vier-, fünf- oder sechsstelligen Betrag rumliegen hätten, der nur darauf wartet, in ein „empowerndes“ Coaching „investiert“ zu werden?

Nun soll dieser Text weder ein Plädoyer gegen hochpreisige* Coachings werden noch gegen Female Empowerment als vielmehr eine Erinnerung:

Wer hochpreisige* Onlineprogramme verkauft, macht Produkte nicht für „Frauen“, sondern für einen kleinen Teil wohlhabender Frauen. Das kann man natürlich gerne tun, nur dann hat es eben wenig mit „Female Empowerment“ zu tun.

Wer ausschließlich hochpreisige* Produkte anbietet, kann das Wort „Female Empowerment“ oder „Feminismus“ nicht in den Mund nehmen, ohne „Femwashing“ zu betreiben (= das Pflegen eines feministischen Images bei Handlungen, die diesem Image widersprechen).

Wie hochpreisige Produkte gerechtfertigt werden

Wer selbst mal ein Business-Coaching macht, erfährt früher oder später am eigenen Leib:

Es ist in den letzten Jahren geradezu verpönt geworden, bezahlbare** Kurse und Programme anzubieten. Business-Coaches haben eine Menge Argumente parat, warum wir als Selbstständige und Onlineunternehmer*innen unbedingt hochpreisige Produkte anbieten sollten.

Hier die drei beliebtesten:

#1 „Wenn deine Angebote nicht hochpreisig sind, zeugt das vom ,falschen’ Money Mindset.“

Die Vorstellung, dass wir unser „richtiges“ Money Mindset unter Beweis stellen, wenn unsere Produkte hochpreisig sind, hält sich hartnäckig. Doch: WTF?!

Zunächst: Wer soll überhaupt entscheiden, was ein „richtiges“ und was ein „falsches“ Money-Mindset ist? Der Business-Coach? Und wenn ja – wie kommt er oder sie zu diesem Recht?

Unser Job als Selbstständige und Online-Unternehmer*innen ist es, Preise realistisch zu kalkulieren. So, dass unsere Ausgaben gedeckt sind und wir Gewinn machen können, den wir in Rücklagen, Vorsorge und Co. stecken können.

Preise zu würfeln oder beliebige Zahlen aneinanderzureihen, nur damit der Preis ein bestimmtes Money Mindset an den Tag legt, „schön“ aussieht oder besonders „energetisch“ wirkt („7777 Euro“), ist nicht sehr verantwortungsbewusst gegenüber Menschen, die sich unter Umständen jeden Cent absparen, um sich ein hochpreisiges Produkt zu kaufen. Oder gar anfangen, sich zu verschulden, Kredite aufzunehmen oder Flaschen zu sammeln. (Ja, alles schon gehört.)

#2 „Verlange die Preise, die du wert bist.“

Die Verknüpfung von Geld und Wert ist ein besonders mächtiges Argument. Denn natürlich wollen wir alle wertvoll sein – und dass andere Menschen unseren Wert auf den ersten Blick anhand des Preises unserer Produkte sehen.

Doch die Verknüpfung von Geld und Selbstwert ist problematisch.

Unser Wert als Mensch sollte überhaupt nichts mit Geld zu tun haben und unsere Finanzen sollten für unseren Selbstwert idealerweise überhaupt keine Rolle spielen. (Auch wenn das in der Praxis natürlich leichter gesagt als umgesetzt ist.)

Denn wenn Geld wirklich Ausdruck unseres Selbstwertes wäre, hieße das, dass …

… sich mein Wert als Mensch nach – je nach finanzieller Lage – ändert. Zum Beispiel, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit weniger wertvoll war als jetzt.

… der reichste Mann Deutschlands (Dieter Schwarz) 44,7 Milliarden Mal wertvoller ist als jemand, der überhaupt kein Vermögen hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss.

… und so weiter

Ist es nicht so viel sinnvoller anzunehmen, dass unser Wert rein gar nichts mit Geld zu tun hat und dass wir, egal, ob unser Produkt 5, 50, 500, 5.000 oder 50.000 Euro kostet, einen unveränderlichen Wert als Mensch haben?

Ich würde noch weitergehen und behaupten:

Ein Selbstwert, der von äußeren Faktoren wie Geld (wie dem Preis unserer Produkte) abhängig ist, ist ein Selbstwert, der einstürzt, sobald sich äußere Bedingungen ändern. Seinen Selbstwert an Geld zu koppeln, führt deshalb zu einem kontingenten Selbstwert – keinem echten.

Stattdessen sollten wir unseren Selbstwert von äußeren Faktoren entkoppeln:

vom Umsatz

von der Anzahl der Kundinnen oder Followern

von Produktivität und von den abgehackten Punkten auf der To-do-Liste

und vielem anderen mehr, das die Hustle Culture uns erfolgreich eingeredet hat.

All diese Dinge sollten idealerweise überhaupt keine Rolle für unseren Selbstwert spielen.

#3 „Ob sich Menschen deine Programme leisten können, ist nicht deine Verantwortung.“

Ich finde: Auch als Selbstständige tragen wir gesellschaftliche Verantwortung. Das gilt umso mehr, wenn wir Reichweite haben und mit unseren Ansichten viele Menschen erreichen.

Wir können – angesichts der vielen individuellen finanziellen Situationen, in denen Frauen sich befinden – vielleicht nicht die individuellen Situationen an sich lösen, ja.

Doch wir tragen mit unseren unternehmerischen Entscheidungen dazu bei, dass sich bestimmte Strukturen und Systeme verfestigen – oder eben nicht.

Wenn wir zum Beispiel in unserem Marketing Frauen als defizitäres Wesen inszenieren und ihnen vermitteln, dass sie nicht gut genug sind, ihnen danach ein passendes hochpreisiges Coaching andrehen, das ihr vermeintliches Problem löst, und sie zusätzlich noch in einen Kredit treiben, weil wir Druck beim Verkaufsgespräch ausüben und keine Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, können wir nicht einfach sagen: „Ist nicht mein Problem, wenn du dir das nicht leisten kannst.“

Dann sind wir das Problem.

Wie das Marketing für hochpreisige Produkte oft aussieht (und was es mit Female Empowerment zu tun hat)

Apropos Marketing: Gerade im Hochpreis-Coaching-Bereich werden eine Menge Marketingtaktiken, -tricks und -strategien an den Tag gelegt, die problematisch sind. Schauen wir sie uns im Einzelnen an.

Eigenen Lifestyle zur Schau stellen

Wenn jede*r plötzlich eine Personal Brand ist, heißt das auch, dass die Grenzen zwischen „privat“ und „beruflich“ verschwimmen. Für viele Coaches bedeutet das, Menschen auf Social Media hinter die Kulissen ihres Alltags mitzunehmen und ihnen die Errungenschaften ihres Erfolgs nach dem Motto „Mein Haus, mein Auto, mein Team“ zu präsentieren.

Wir sehen, wie sie vor ihrem Sportauto posen sich fotografieren lassen.

Oder mit ihrer Mastermind-Gruppe Privatjet fliegen. (Und es abfeiern.)

Oder in Luxushotels einchecken, die sich die meisten ihrer Follower niemals leisten können werden.

Oder ganz nach Dubai ziehen, weil sie dort kaum Steuern zahlen müssen dort jeden Tag die Sonne scheint.

Das soll in erster Linie zeigen: „Schau her, wie weit ich es gebracht hab! Schau her, wie erfolgreich ich bin! Schau her, was ich mir leisten kann!“

Doch es ist noch mehr:

Mythos Meritokratie

Diese Zurschaustellung des fancy Lifestyles wird in zweiter Linie genutzt, um in rosa-pastelligen Posts oder extrem „männlichen“ Inspirationszitaten, auf den Löwen abgebildet sind, mantraartig die immergleiche Botschaft zu teilen:

„Wenn ich das geschafft hab, schaffst du es auch!“

„Wenn Kundin X die Erfolge erzielt hat, kannst auch du erfolgreich werden!“

Das ist das typische neoliberale Narrativ, das Grundversprechen des Kapitalismus, der klassische American Dream:

„Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du dich dafür anstrengst.“

Doch die Meritokratie ist – das gilt 2024 mehr denn je – ein Mythos. Es mag sein, dass ein gewisses Maß an Leistung sich positiv auf unser Leben auswirkt und dass wir sogar erfolgreich werden in dem, was wir tun. Doch entscheidender für die meisten Menschen ist laut Statistik immer noch, in welche Familie sie hineingeboren wurden.

So wird Vermögen meist über Generationen vererbt – nicht verdient.

Und auch soziale Mobilität kommt in der Praxis viel seltener vor, als wir es uns wünschen würden. (Die Aufwärtsmobilität lag für Frauen in Deutschland 2021 bei 34% im Westen bzw. 33% im Osten.)

Auch wenn Ausnahmen sicherlich die Regel bestätigen: Am wahrscheinlichsten ist das Szenario, dass nicht die „richtige“ Business- oder Marketingstrategie, das „richtige“ Mindset und erst recht nicht das „richtige“ Onlineprogramm Einfluss darauf hat, ob wir erfolgreich werden oder nicht, sondern unsere Herkunft.

Das ist traurig und ein Skandal, keine Frage. Doch es ist ein Fakt, den wir, wenn wir Marketing machen, auf jeden Fall kennen und beachten sollten und vor allem: nicht einfach das Gegenteil behaupten, weil es gerade so schön ins Marketing passt.

Wenig Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen

Mit dem Meritokratie-Mythos ist oft auch ein mangelndes Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen verbunden. Denn auch wenn Business-Coach Tobi, 23, es vielleicht nicht glauben mag, aber:

Für die meisten Menschen dieser Erde gibt es aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, körperlichen Verfassung, ihrem Aussehen oder sozioökonomischem Hintergrund gewisse Grenzen, Herausforderungen, Diskriminierungen oder Behinderungen. Da können sie noch so viel „wollen“ und „Affirmationen aufsagen“ und „an ihrem Mindset arbeiten“.

Ich erspare mir an dieser Stelle eine ausufernde Liste, doch nur so viel: Phrasen wie

„Ausrede“

„Falsches Mindset“

„Es ist leicht, das zu tun.“

sind nichts weiter als ein Zeichen der Privilegien derjenigen, die sie unreflektiert äußern, und sollten im Marketing 2024 nun wirklich nicht mehr verwendet werden. Erst recht nicht, um hochpreisige Coachings an die Frau zu bringen.

Druck und Psychospielchen

Du siehst vielleicht: Mit „Female Empowerment“ hat diese Art von Marketing nur wenig zu tun, denn es geht hier ja nicht darum, alle (oder möglichst viele) Frauen erfolgreich zu machen, sondern nur diejenigen, die bereit sind, diese hohen Preise zu zahlen.

Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt: Wie bringen diese Business-Coaches Frauen eigentlich dazu, ihre Preise zu zahlen?

Zunächst einmal, indem sie Menschen in einen ausgeklügelten Sales Funnel packen, aus dem es dank künstlicher Verknappung, Druck und FOMO kaum einen Weg mehr nach draußen gibt.

Nicht selten werden zunächst neue Probleme, neue Bedarfe kreiert, die vorher so noch nicht da waren.

Wir alle kennen diese Werbungen:

„Du wolltest schon immer schneller die Schuhe binden als deine Nachbarin? Mit MEINER METHODE kannst du sie in nur sieben Wochen um drei Sekunden übertrumpfen! Ich stehe jeden Morgen auf und bin überglücklich, weil ich weiß, wie ich mir mit der richtigen Methode die Schuhe binde – ich bin endlich ganz, geheilt, erleuchtet – und mit meinem nagelneuen Onlineprogramm ‚Erfolgreich Schuhebinden in 7 Wochen‘ kannst du es für nur 7777,- Euro nun auch! Aber weil ich WIRKLICH will, dass sich was bei dir ändert, habe ich dir meine wichtigsten Tipps in eine Masterclass gepackt, für die du dich JETZT kostenlos anmelden kannst. Aber SCHNELL, es melden sich so viele Menschen an, dass ich die Türen für mein automatisiertes Webinar BALD SCHLIESSEN muss! Also melde dich am besten jetzt sofort an, um ja NICHTS ZU VERPASSEN, und VERÄNDERE DEIN LEBEN für immer!“

Und wenn Menschen dann anbeißen – denn wer will nicht ganz, geheilt, erleuchtet sein? – und sich für die Masterclass anmelden, kommen sie in einen aggressiven Strudel aus Retargeting-Ads und Verkaufsmails. Und wenn sie dann einem 1:1-Verkaufsgespräch zustimmen, bekommen sie meist folgende Botschaften zu hören:

„Du musst Vertrauen haben!“

In den Coach. In die Methode. Ins Universum. Wenn du den Preis für das Coaching anzweifelst, hast du kein Vertrauen, und wie willst du mit dieser Einstellung überhaupt erfolgreich werden?

„Du musst in dich investieren!“

Wenn du zehntausend Euro für mein Coaching ausgibst in dich investierst, mit dem Wissen dann aber hunderttausend Euro verdienst, hast du das Geld schneller wieder drin, als du „Manipulation“ sagen kannst. Was, du brauchst eine Garantie? Guck doch mich und meinen Lifestyle an, Baby! Ich bin der beste Beweis dafür, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur willst. Und überhaupt: Hast du denn überhaupt kein Vertrauen ins Universum?!

„Es geht nur mit meinem Programm!“

Du willst ohne mein Programm ein Business aufbauen / Marketing machen / erfolgreich werden / ein Trauma heilen? LOL. Viel Glück! Weißt du denn nicht, dass ICH bereits dort bin, wo du gerne sein möchtest? Dass ICH bereits alle Schritte gegangen bin, die noch vor dir liegen? Wenn du jetzt Geld für andere Kurse, Methoden oder Mentor*innen ausgeben würdest, wärst du schön blöd!

„Kein Geld ist eine Ausrede!“

Was, du hast kein Geld? Weißt du: Es ist nicht wirklich Geld, es ist nur das, was wir darüber denken. Für mich ist Geld einfach nur Energie. Energie fließt zu mir und wieder von mir weg. Ein natürlicher Lauf der Dinge. Jeder hat Energie – auch du!

Wenn du es wirklich wollen würdest, wenn du es wirklich ernst meinen würdest, dann würdest du deine Energie in mein Programm stecken. Ich habe Kunden, die nehmen sogar einen Kredit auf, weil sie ALL IN gehen.

„Der Preis steigt!“

Entscheide dich schnell, denn der Preis steigt – täglich! Heute kostet das Schuhebinden-Coaching 7777,- Euro, morgen 8888,- Euro, übermorgen 9999,- Euro und in drei Tagen 123.456,- Euro. Warum? Weil ich es kann!

Neben diesen Psychospielchen zeichnet sich das Marketing der Hochpreis-Branche oft durch mangelnde Transparenz aus.

Was nun genau im Coaching enthalten ist, welche Inhalte vermittelt werden oder wie eine Zusammenarbeit genau aussieht, wird oft unter Verschluss gehalten, denn: Du musst Vertrauen haben! Nachfragen oder gar Kritik äußern? Nicht erwünscht.

Früher, als ich noch auf Social Media und insbesondere in Facebook-Gruppen unterwegs war, war ich oft live dabei, als kritische Kommentare gelöscht („Das hier soll ein positiver Ort sein!!!“) und Menschen, die nachfragten, zum Schweigen gebracht wurden.

Nicht selten entwickelte sich in diesen Gruppen eine merkwürdige Dynamik: Die Coachin, die für ihre Coachings einen sechsstelligen Betrag verlangte, als Marketing lediglich Fotos von sich im teuren Porsche postete und sonst nur wenig über die Inhalte des Coachings preisgab, wurde von den Facebook-Gruppen-Mitgliedern leidenschaftlich in Schutz genommen. Die Menschen hingegen, die nachfragten oder Kritik äußerten, wurden bloßgestellt („Das sagt ja viel über dein eigenes Mindset aus!!!“), beleidigt und – man könnte vielleicht sagen – letzten Endes rausgemobbt.

Merke: In der Coaching-Bubble dürfen Frauen anscheinend alles (Porsche fahren, sich teure Villen mieten, Privatjet fliegen, sechsstellige Preise für ihre Coachings verlangen) – außer kritisch nachzufragen.

Das ist nicht Female Empowerment. Das sind sektenartige Strukturen inkl. Brainwashing.

Der Elefant im Raum: Wie können wir mit unseren Angeboten nun Frauen stärken?

Und doch gibt es einen Elefanten im Raum (er heißt Hugo), über den ich ebenfalls sprechen möchte.

Denn natürlich ist es absolut fein,

als Selbstständige oder Onlineunternehmer*in Geld für Beratung, Produkte, Coachings etc. zu bekommen (schließlich können wir alle nicht von Luft und Liebe leben)

ggf. auch viel Geld für Beratung, Coachings etc zu bekommen, weil viel von unserer Zeit, unserem Wissen, Können etc. in den Produkten steckt

und dabei gleichzeitig Frauen stärken zu wollen (schließlich ist das ein notwendiges Anliegen – wenn wir in dem Tempo so weitermachen, sind wir erst in 131 Jahren gleichberechtigt)

Die Frage ist: Wie können wir das tun, ohne dass es zu einem Widerspruch („Femwashing“) kommt?

Vielleicht so:

Wertschätzendes Marketing

Wir könnten damit starten, Frauen in unserem Marketing wertschätzend zu behandeln, indem wir folgende Dinge – für mich inzwischen absolute Red Flags – vermeiden:

Mangelnde Informationen über Ablauf, Inhalte und Preis des Coachings

Unhaltbare und pauschale Versprechen („Nach meinem Coaching hast du sechsstellige Launches“)

Heilversprechen, die laut HWG verboten sind

Schwammige Versprechen wie „Transformation“

eine „Geheimstrategie“, die angeblich für alle funktioniert, unabhängig von ihrer individuellen Situation

Hohe Preise, die – selbst bei jahrelanger Erfahrung – jeglicher wirtschaftlicher Grundlage entbehren

Angel Numbers wie 7777,- Euro

Aggressives Marketing mit ausgeklügelten Funnels und Verkaufsmails

Schwammige Begriffe wie „Energie“ (im esoterischen Sinn, nicht im Sinne von „Kraft“), „Universum“ etc.

Gezieltes Auslösen von FOMO

Aggressiven Einsatz von Testimonials

keine Zeit, um eine Nacht drüber zu schlafen

Obsession mit Zahlen („Sechsstelliger Launch“, „Siebenstelliges Business“, „Zehntausend Follower“)

Lovebombing und keine Wahrung von Grenzen („Hallo du Liebe“, „Hallo mein Herz“)

In Strukturen denken, nicht in individueller Selbstverwirklichung

Auch wenn es schön ist, dass es einzelne Frauen „schaffen“ und erfolgreich werden mit dem, was sie tun, geht es im Feminismus darum, dass es alle (oder zumindest möglichst viele) Menschen „schaffen“. Unabhängig von ihrem Geschlecht, sexueller Identität, Herkunft, Behinderung etc.

Nur wenn es für alle Menschen die gleichen Chancen gibt, haben wir es „geschafft“ – nicht wenn einzelne Frauen wie Sheryl Sandberg oder Angela Merkel mal für wenige Jahre an der Spitze eins Unternehmens oder Staates stehen, wir mal für ein paar Jahr einen Schwarzen Präsidenten im mächtigsten Land der Welt haben oder wenn hundert Onlineunternehmerinnen siebenstellig im Jahr verdienen.

Denn auch der Trickle-down-Effekt, die Hoffnung, dass sich Geld, Macht oder was auch immer von „oben“ nach „unten“ verteilt, ist ein Mythos.

Deshalb muss die Frage nicht lauten: „Wie kann ich mit dem, was ich tue, einzelne (weiße, wohlhabende, hetero) Frauen dabei unterstützen, erfolgreich zu werden?“

Sondern: „Was kann ich für möglichst viele Frauen tun?“

Wie das aussehen mag, mag von Coach zu Coachin und Angebot zu Produkt variieren. Deshalb müssen wir anfangen, mehr darüber nachzudenken und zu reden und Dinge auszuprobieren.

(Und wie ich es persönlich handhabe, werde ich in einem separaten Blogartikel nächste Woche erzählen.)

Walk the walk

Es geht nicht darum, theoretisch für Female Empowerment zu sein, sondern das Gesagte auch in der Praxis umzusetzen, zum Beispiel indem wir

die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, angemessen und pünktlich bezahlen und wertschätzen

für Diversität sorgen, sollten wir ein Team haben

in unserem Marketing Frauen nicht als defizitäres Wesen inszenieren

etc.

Nur wenn das, was wir nach außen kommunizieren, zu dem passt, was wir in unserem Unternehmen leben, können wir guten Gewissens behaupten:

Mir ist die Stärkung von Frauen ein Herzensanliegen.

Anmerkungen

*Mir ist natürlich bewusst, dass „hochpreisig“ ein höchst subjektiver Begriff ist, der für jede*n etwas anderes bedeutet. Ich verstehe in diesem Text unter „hochpreisig“ einen Preis, den sich eine Frau mit einem Durchschnittsgehalt in Deutschland statistisch nur schwer leisten könnte.

**Dasselbe gilt für „bezahlbar“.

Drei Jahre kein Instagram 🎂

Kein Instagram seit drei Jahren als Selbstständige: Das habe ich über Inspiration, Produktivität, Beziehungen und mentale Gesundheit gelernt.

Am 27. August 2020 – also vor genau drei Jahren – habe ich das letzte Mal etwas auf Instagram gepostet.

Wenn mir heute andere Selbstständige erzählen, dass sie überlegen, „was sie auf Insta posten sollen“ oder „wie ihre Ads besser laufen“, fällt es mir wieder ein. „Stimmt“, denke ich mir dann, „diese Themen haben dich früher auch immer die ganze Zeit beschäftigt.“

Es kommt mir wie eine Ewigkeit, ja, wie ein anderes Leben vor, als ich noch auf Social Media war und mir über Reels, Werbeanzeigen oder Karussellposts Gedanken gemacht habe. Und inzwischen hat sich so viel in meinen Ansichten über das Selbstständigsein geändert, dass ich unbedingt davon erzählen will.

Drei Jahre kein Instagram – das habe ich gelernt

… über Inspiration

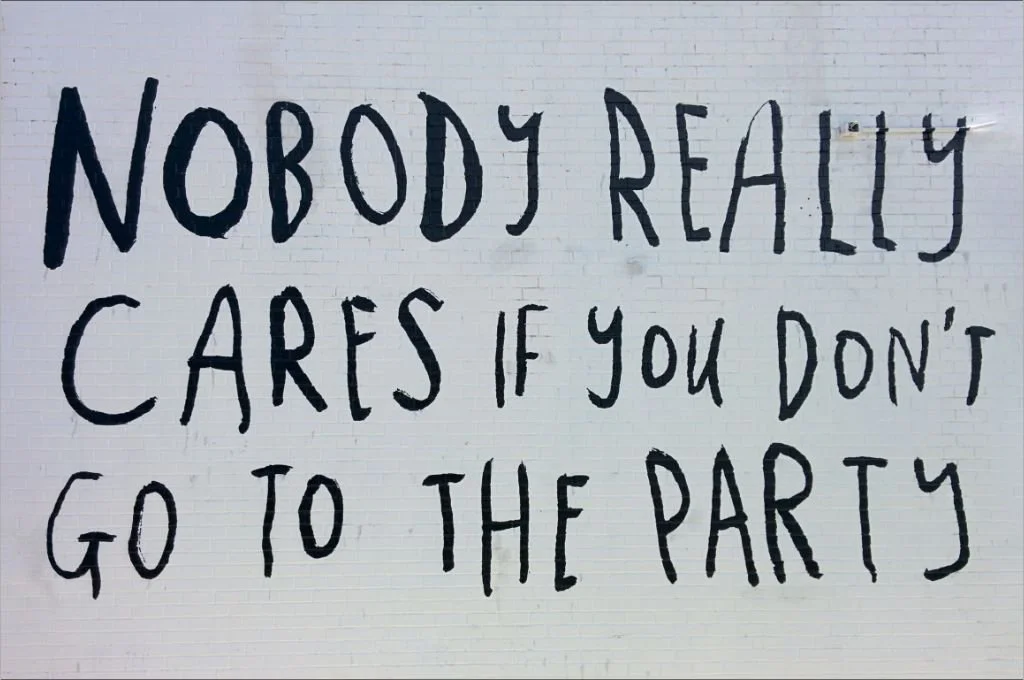

Wir denken, dass wir so viel verpassen, wenn wir nicht auf Social Media sind. Dabei brauchen wir so viel weniger Inspiration, als wir glauben.

Ein guter Gedanke, eine gute Idee oder ein gutes Konzept reicht völlig, um uns ins Tun zu bringen.

Wir brauchen nicht die Flut an Tipps, Tricks, Hacks und Zitaten, die wir auf Instagram bekommen. Diese Flut inspiriert uns nicht, sie lähmt uns. Sie sorgt eher dafür, dass wir abstumpfen und zu einem Zombie mutieren, der einfach nur von Post zu Post scrollt, ohne sich ernsthaft auf einen Gedanken einzulassen.

Auch ohne Instagram gibt es genug Quellen für Inspiration: Bücher, Blogartikel, Gespräche, Empfehlungen, Museen, Ausstellungen, Podcasts, Reisen, Musik und … uns selbst.

… über Produktivität

Die Produktivität, die auf Social Media zelebriert wird, ist die toxische Hustle Culture.

Schaut her, wie ich um 5 Uhr morgens aufstehe. Schaut her, wie ich meine Morgenroutine pflege. Schaut her, wie ich an meinem neuen Produkt arbeite. Schaut her, wie entspannt ich meine Mittagspause gestalte. Schaut her … Schaut her … Schaut her …

Dabei gibt es ein großes Missverständnis:

Produktives Arbeiten braucht nicht die Abwesenheit von Pausen. Produktives Arbeiten braucht die Abwesenheit von Störungen.

Wir können nur dann produktiv sein, wenn wir über einen längere Zeit ungestört arbeiten können:

ohne Pushbenachrichtigungen

ohne das ständige Checken, was es Neues auf Social Media gibt

ohne Posten darüber, wie wir gerade arbeiten

Produktivität findet nur selten öffentlich auf Social Media statt, sondern meist hinter verschlossenen Türen. Sobald ich über meine Arbeit auf Social Media erzähle, unterbreche ich meine Arbeit und bin vermutlich nicht mehr produktiv.

… über Beziehungen

Es ist nicht normal, jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun zu haben, wie es auf Social Media möglich ist. Unser Hirn ist nicht dafür gemacht, so viele Kontakte zu haben. Wir stoßen an eine kognitive Grenze.

Wenn wir Einblick in das Leben von hunderten oder gar tausenden von Menschen bekommen, ist das oft nicht bereichernd, sondern belastend.

Die Menschen, die wir persönlich – ob offline oder online – kennen, sind genug.

Wir brauchen nicht hunderte oder tausende Accounts, denen wir folgen. Und erst recht brauchen wir nicht zehn- oder hunderttausend Follower zu unserem Lebensglück.

… über mentale Gesundheit

Algorithmen sind nicht empathisch und soziale Medien sind nicht so konstruiert, dass sie unser Wohlbefinden steigern, sondern den Profit der Plattformbetreiber.

Wir können es mit Achtsamkeit versuchen oder mit Digital Detox, aber die Wahrheit ist: Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es eine separate Berufsgruppe (die sogenannten Attention Engineers), deren alleinige Aufgabe es ist, Erkenntnisse der Psychologie zu nutzen, um Social-Media-Plattformen so zu gestalten, dass sie maximal süchtig machen.

Wie sollte ein Individuum jemals dagegen ankommen? Es liegt nicht an uns, wenn es uns nicht gelingt, gesund zu bleiben, während wir Social Media nutzen.

… über Authentizität

Wie authentisch können wir im Marketing sein, wenn wir das machen, was alle anderen auch tun? Wie können wir „wir selbst“ sein, wenn wir uns zu bestimmten Plattformen zwingen?

Wenn wir Social Media nicht mögen, können wir dennoch posten, Reels drehen und livegehen, doch wie können wir die richtigen Menschen damit anziehen, wenn wir selbst nur eine Rolle spielen?

… über Prioritäten

Wir können Social Media vom Ende aus betrachten und uns fragen:

Wie würde ich am Ende meines Lebens über die sozialen Medien denken?

Würde ich es bereuen, dass ich zu wenige Likes oder Follower hatte? Würde ich denken „Hätte ich doch mehr Selfies gepostet!“ oder „Hätte ich doch öfter Beiträge von Fremden im Internet kommentiert!“ oder „Wäre meine Interaktionsrate auf Insta bloß höher gewesen!“?

Oder würde ich es bereuen, zu wenig Zeit mit dem verbracht zu haben, was mir wirklich wichtig ist? Würde ich es bereuen, dass ich mich über Jahre zu etwas gezwungen habe, was ich gar nicht wollte?

… über Leichtigkeit

Leben und Arbeiten ohne Social Media heißt nicht unbedingt, dass alles „leicht“ ist. Arbeiten ohne Social Media ist immer noch Arbeit. Manchmal sogar sehr viel Arbeit. Und manche Tage fühlen sich auch ohne Social Media schwer und anstrengend an.

Doch das ist nicht weiter tragisch, denn entscheidend ist eine Balance. Eine Balance aus Anspannung und Entspannung, aus Herausforderung und Komfortzone, aus außen und innen, aus mit anderen und für sich.

Nicht Leichtigkeit, sondern diese Balance sorgt dafür, dass wir auch langfristig gesund bleiben und zufrieden in unserer Selbstständigkeit sind. Sich ständig außerhalb der Komfortzone aufzuhalten, ist das Anstrengende – nicht wenn es hin und wieder anstrengende Tage gibt.

… übers Genug-Sein

Über diese Fragen lohnt es sich nachzudenken:

Wann habe ich genug gearbeitet?

Wann habe ich genug Marketing gemacht?

Warum bin ich genug?

Soziale Medien lassen uns glauben, dass das, was wir tun, nie genug ist, dass wir nie genug sind. Doch das stimmt nicht. Wir können unser persönliches „Genug“ definieren. Wir können unser Gefühl fürs Genug-Sein zurückerobern, indem wir Social Media verlassen und vielleicht sogar unsere Social-Media-Kanäle löschen.

Vielleicht interessiert dich auch:

Website-Texte ohne toxisches Marketing – Gastartikel von Allegra Bob

Dies ist ein Gastartikel von Allegra Bob. Allegra ist Texterin für menschliches Marketing. In ihrem Artikel zeigt sie, wie du Websitetexte schreiben kannst, mit denen du auch ohne toxisches Marketing neue Kund*innen anziehst.

Das ist ein Gastartikel von Allegra Bob. Allegra ist Texterin für menschliches Marketing. Als solche unterstützt sie andere Selbständige dabei, auf ihre Art sichtbar zu werden und ihre Traumkundschaft zu begeistern: mit ihren Werten, ihrer Persönlichkeit und Expertise. Mit Inhalten, die inspirieren. Mit Empathie statt Manipulation. In ihrem Newsletter „Writing Rebels“ teilt sie auch regelmäßig Text-Tipps und Impulse für neue Töne im Marketing. Mehr über Allegra und darüber, wie du mit ihr zusammenarbeiten kannst, erfährst du auf ihrer Website.

Eine Website, die dir regelmäßig wertschätzende Kundschaft beschert. Die 24/7 für dich arbeitet – ohne dass du ständig vor der Kamera rumtanzen musst. Die dir gehört und nicht von den Launen eines Algorithmus oder eines Mark Zuckerberg abhängt. Das klingt wohl für viele Selbstständige verheißungsvoll.

Sehr viel weniger verheißungsvoll klingt dagegen: Website-Texte schreiben, die verkaufen. Denn darum geht’s ja letztendlich, oder? Ums Verkaufen.

Oh je. Beim Thema Verkaufen drehen die negativen Assoziationen gerne direkt frei:

„Ich muss anderen was andrehen.“

„Ich muss mich selbst gut verkaufen.“

„Ich muss dafür sämtliche Copywriting-Tipps umsetzen, die ich im Internet finden kann.“

Ich möchte dich beruhigen und dir erst mal sagen: Du musst gar nichts.

Und: Es geht auch anders.

Zum Beispiel so, dass du und dein Publikum euch gleichermaßen wohlfühlen.

Dafür schreibe ich heute diesen Artikel: Damit du Website-Texte schreiben kannst, mit denen du auch ohne toxisches Marketing neue Kund*innen anziehst und sie auch wirklich und ehrlich begeisterst.

Hier kommen ein paar Impulse für solche Texte.

Es muss nicht weh tun

„Aua.“ Das denke ich ab und zu, wenn ich Verkaufstexte lese.

Und das scheint auch das Ziel zu sein: ordentlich auf den sogenannten „Pain Points“ rumreiten – und anschließend die erleuchtende Lösung präsentieren.

Ich will das nicht verurteilen. Ich denke, viele haben es einfach genauso gelernt. Sie haben gelernt, dass das so funktioniert. Und das tut es ja offenbar. Wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass das so geht.

Ich habe nur irgendwann angefangen, da mal drüber nachzudenken, und kam zu dem Schluss: Ich finde das ganz schön problematisch.

Ich will niemandem sagen: „Du kannst einfach nicht schreiben. Du sitzt schon wieder vor dem weißen Blatt, das dich unbarmherzig anstarrt. Du fühlst dich wie in der Deutscharbeit in der 9. Klasse und weißt jetzt schon: Das wird wieder eine 5. Doch das muss nicht sein! Mit einer Texterin …“ Und so weiter.

Fühlt sich dadurch irgendwer motiviert, inspiriert, empowered? Wohl eher nicht. Ich finde es allerdings wichtig, dass (meine) Texte motivieren, inspirieren, empowern.

Ich will niemandem weh tun, indem ich noch Salz in die Wunde streue. Ich würde auch mit niemandem so reden. Also warum sollte ich es schreiben?

Klar: Wenn du ansprichst, wo bei deiner Zielgruppe der Schuh drückt, zeigst du ihr: Du verstehst sie. Du weißt, wo sie stehen – und kannst sie dort abholen.

Du musst das ja auch nicht völlig ignorieren. Ich möchte dich nur anregen, dich bewusst zu fragen: Willst du das ansprechen – und wenn ja, wie?

Wenn du es sensibler tun willst, habe ich hier drei Anregungen, wie das gehen kann:

#1 Fragen stellen statt Annahmen formulieren

Statt Unbekannten zu erklären:

„Du hast folgendes Problem …“

„Du fragst dich oft …“

„Du weißt einfach nicht …“

Lieber Fragen stellen:

„Geht’s dir auch manchmal so (wie mir)? …“

„Hast du auch (keine) Lust auf …?“

„Kommt dir das bekannt vor? …“

#2 Die „Pain Points“ als häufiges, aber nicht allgemeingültiges Phänomen darstellen

„Vielen meiner Kund*innen geht es so: …“

„Vielleicht kennst du das: …“

#3 Nicht mit den „Pain Points“ starten, sondern direkt mit dem Wunschzustand – sozusagen den „Gain Points“

„Wie wäre es, wenn …?“

„Stell dir vor …“

Womöglich hilft es uns auch, den Begriff „Pain Points“ selbst kritischer zu sehen – oder ihn gleich ganz zu ersetzen. (Du siehst anhand der Gänsefüßchen schon, dass ich ihn nicht einfach so nutzen kann und will.) Warum muss es schon wieder so ein Anglizismus sein? Damit wir Marketing-Leute schlau klingen?

Warum sprechen wir nicht einfach von Herausforderungen? Anliegen? Beweggründen? Antrieb? Motivation? Anreizen? Impulsen?

Ich muss doch nicht immer Schmerzen haben, um etwas kaufen zu wollen.

Und ich bin sicher: Du findest noch viele schönere Alternativen. Im Internet gibt es reichlich Synonyme für jedes Wort.

Positive Gefühle erzeugen statt FOMO

Freude.

Überraschung.

Angst.

Wut.

Ekel.

Trauer.

Verachtung.

Das sind die sieben Basis-Emotionen nach dem US-amerikanischen Anthropologen und Psychologen Paul Ekman.

Welche davon willst du mit deinem Marketing hervorrufen?

Ich habe den Eindruck, viele entscheiden sich für die Angst. Oder sie entscheiden sich gar nicht – sondern machen es einfach, weil „man“ es halt so macht. (Hinter diesem „man“ kann man sich leicht verstecken. Niemand weiß so genau, wer und wo es ist.)

„Man“ arbeitet jedenfalls gerne mal mit FOMO. Also „Fear of missing out“.

Mach den Leuten Angst, dass sie was verpassen, wenn sie dein Angebot nicht kaufen. Erkläre ihnen, dass das super dumm von ihnen wäre. Dass sie sich dann mega schlecht fühlen würden. Das ist leicht und effektiv. Es funktioniert.

Leider.

Und wieder denke ich: Ich will das aber nicht.

Ich will nicht, dass eine Person auf meine Frage, was sie zu mir führt, antwortet: „Angst.“ Ich will positive Gefühle und Zustände erzeugen. Wie Freude. Leichtigkeit. Sicherheit. Dieses Szenario entwerfe ich zum Beispiel auf meiner Website:

Du brauchst keine wildfremden Leute mehr anzuschreiben oder auf TikTok zu tanzen – du erhältst automatisch regelmäßig Anfragen über deine Website.

Diese Anfragen kommen von Menschen, die dich als Expertin sehen und schon wissen, dass sie dein Angebot wollen.

Diese Menschen zahlen gerne deine Preise und fragen dich nicht, ob das nicht etwas günstiger und schneller geht.

Falls doch jemand so etwas tut, schickst du ihn freundlich lächelnd woanders hin – denn du kannst deinen Kalender mit den Projekten füllen, die dir Spaß machen.

Du freust dich über die vielen Besucher*innen, denen du deine Website mit Stolz präsentieren kannst.

Ich denke, damit mache ich ein positives Angebot – das du auch ablehnen kannst, ohne dich schlecht zu fühlen.

Und ja – auch das funktioniert. Und erzeugt auch Freude bei mir selbst. Probier es ruhig mal aus.

Es gibt nicht den einen Weg, der alle zum Erfolg führt

Eine Taktik, die für mich mit FOMO zusammenhängt: so tun, als wäre Angebot A die einzige Lösung. Der einzige Weg, mit dem du wieder glücklich wirst.

Heißt umgekehrt: Wenn du es nicht buchst, gibt es für dich keine solche Möglichkeit mehr. Das erzeugt dann wahrscheinlich bei vielen FOMO.

Ich würde gerne mal eine Umfrage unter Selbständigen starten: „Glaubst du, dein Angebot oder deine Methode ist das/die einzig wahre? Und wer das nicht genauso macht, kommt nicht ans Ziel?“

Ich hoffe, das würden alle als rhetorische Frage erkennen. Denn natürlich führen viele Wege nach Rom. Natürlich kannst du auch ohne mich gelungene Website-Texte schreiben.

Jetzt kommt aber noch ein Aber: Ich glaube nicht, dass jeder alles schaffen kann.

Ich habe einfach genug von Aussagen wie: „Mit meinem Money-Mindset-Coaching erreichst du sechsstellige Monatsumsätze!“

Ach ja? Auch wenn ich chronisch krank bin? Oder alleinerziehend?

Gibst du mir darauf eine Garantie – und wenn es nicht klappt, den sechsstelligen Umsatz? Wahrscheinlich nicht.

Ich finde es unethisch, solche Versprechen zu machen – aus zwei Gründen:

1. Du kannst es nicht seriös garantieren.

2. Du hast keine Ahnung von der Lebenswirklichkeit der Person, die das liest. Deshalb sage ich: Ich würd’s lassen. Aber ich will das nicht verallgemeinern.

Aussagen differenzieren – durch Modalverben

Okay, und wie kannst du solchen Verallgemeinerungen und Versprechen sprachlich etwas entgegensetzen?

Dafür gebe ich dir einen Tipp, mit dem DIE Copywriting-Gurus mich wahrscheinlich mit ihren Standardwerken erschlagen würden:

Streue Modalverben ein.

Ja, hat sie grade wirklich gesagt. Als Texterin.

Lass es mich erklären: Grundsätzlich stehe ich auch für klare Ansagen. Für „Ich texte deine Website“ statt „Ich kann deine Website texten“ (wenn ich es wollte).

Aber ich sage niemandem: „Ich schreibe für dich Blogartikel, die bei Google auf Platz 1 ranken.“ Das kann ich nämlich nicht versprechen.

Genauso will ich eben vermitteln, dass mein Angebot nicht die einzige Lösung ist – zum Beispiel so: „Eine Texterin kann dir helfen, die richtigen Worte für dein Angebot zu finden.“

Auf diese Weise tust du auch eins:

Deinem Publikum das letzte Wort überlassen

Die Kaufentscheidung liegt bei der Person, die kauft.

Mich irritieren daher Sätze wie „Hier bist du genau richtig!“ Das weiß ich als Leserin doch besser, ob ich mich hier genau richtig fühle.

Wie kannst du also deinen Website-Besucher*innen das letzte Wort überlassen?

Eine Möglichkeit, die ich mag: mit dem Call-To-Action. Denn der ist gewissermaßen oft das letzte Wort.

Auf meiner Seite steht daher nicht auf jedem Button: „Buche hier dein kostenloses Erstgespräch!“ Sondern: „Erzähl mir mehr!“, „Ja, ich will!“, „Ich möchte mehr erfahren!“ und Ähnliches.

Wichtig: Ich verkaufe nichts auf meiner Seite. Diese Buttons leiten zu Unterseiten (wenn jemand mehr über mich oder meine Leistungen erfahren will) und insbesondere meiner Kontaktseite weiter (um ein Kennenlernen zu vereinbaren).

Bei einem Kauf-Button gilt: Er muss „unmissverständlich beschriftet sein und eindeutig erkennen lassen, dass durch Betätigung ein rechtsgültiger Kaufvertrag geschlossen wird, der mit einer Zahlungsforderung verbunden ist.“ (Sagt Digistore.)

Hier wird es also schnell unethisch, wenn eine Person unwissentlich einen Kaufvertrag schließt, weil sie „Ja, ich will!“ so schön findet.

Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt:

Transparenz und dadurch Vertrauen schaffen

Warum ich Transparenz so wichtig finde?

Weil du den Menschen auf deiner Seite damit die nötige Sicherheit gibst. Ein gutes Gefühl.

Transparenz schafft Vertrauen, dass sie bei dir wirklich richtig sind (und du das nicht nur schreibst). Dass du hältst, was du versprichst. Dass du kurz gesagt ein anständiger Mensch bist.

Wie kannst du Transparenz herstellen?

Ich finde: Das ist für jede der klassischen Unterseiten wichtig.

Auf deiner Über-Seite kannst du zum Beispiel:

Zeigen, wer du bist – mit vollem Namen und Bild. (Klingt banal, aber vergessen manche gerne.)

Deine Mission teilen: Warum tust du, was du tust? Hast du eine Geschichte zu erzählen, mit der andere sich identifizieren können?

Deinen Werdegang und deine Erfahrungen beschreiben: Warum kannst du das tun? Und: Hast du Beweise dafür (Auszeichnungen, Testimonials)? Denn wenn neben dir auch andere wohlwollend über dich sprechen, schafft das gleich mehr Vertrauen.

Auf deiner Angebots- oder Verkaufsseite kannst du dein Angebot detailliert beschreiben:

Wie läuft die Zusammenarbeit mit dir ab?

Welche Leistungen sind enthalten?

Was kostet das?

Welche häufigen Fragen und Einwände kannst du direkt klären? (FAQ)

So wissen die Leute genau, was sie bei dir wirklich bekommen. Natürlich kannst du auch hier noch mal eine Kundenstimme einbauen.

Und sogar auf deiner Kontaktseite finde ich Transparenz wichtig:

Wo sitzt dein Unternehmen?

Wann und wie bist du erreichbar?

Wie lange dauert es etwa, bis du auf Anfragen reagierst?

Mit Humor eine menschliche Verbindung herstellen

Es gibt ein weiteres, oft unterschätztes Mittel, um Vertrauen und Sympathie aufzubauen: Humor.

Nein, Humor auf Websites ist nicht unseriös. Manche bierernsten, hochtrabenden Formulierungen dagegen oft unfreiwillig komisch.

Ich meine: Lieber gewollt als ungewollt.

Du kennst ja schließlich auch sicher den alten Marketingsatz: „Menschen kaufen von Menschen.“ (Ka-Tching, 1 € fürs Phrasenschwein.) Und mit Humor zeigst du dich als menschliches Wesen – und ziehst andere auf menschliche Weise an.

Texte so schreiben, dass sie alle ansprechen

Ich kenne es von vielen anderen Selbständigen – und mir selbst: den Wunsch, mit dem eigenen Angebot möglichst viele/alle anzusprechen.

Was deine Positionierung und Zielgruppe betrifft, ist das sicher kein guter Rat. Aber: Ich finde schon, du kannst deine Texte so schreiben, dass sich alle angesprochen fühlen. Genauer gesagt: nicht nur Männer.

Für mich ist das ein ganz wichtiger Grund fürs Gendern: Ich möchte, dass sich zumindest hinsichtlich ihrer geschlechtlichen Identität alle in meinen Texten wiederfinden.

Und die Möglichkeiten dafür sind so bunt wie unsere Gesellschaft selbst:

Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich

adjektivische Umschreibungen („der ärztliche Rat lautet …“)

neutrale Formulierungen („Ansprechperson“)

direkte Ansprache („Du bekommst bei mir …“ statt „Meine Kunden bekommen bei mir …“) – das hilft auch dabei, Nähe aufzubauen

passive Formen (lieber sparsam!)

…

Was ich beim Gendern wichtig finde:

1. Dass du dir die Zeit nimmst, deinen Umgang damit bewusst zu entwickeln.

2. Dass du entspannt und flexibel rangehst. (Wie ans Marketing allgemein.)

Ich bin sicher, du findest deinen Weg, deine Wunschkundschaft menschlich anzusprechen – so, dass sie sich genauso gut damit fühlt wie du.

Texte fertig?

Du hast deine Website-Texte geschrieben – und weißt nicht so recht, ob das so gut ist? Dann kann ich dir zwei Dinge empfehlen:

1. Frage andere: „Wie wirkt der Text auf dich?“

2. Frage dich: „Würde ich so auch mit jemandem reden?“ Wie fühlt sich das an? Ich denke, du kannst bei ganz vielem auf deinen Bauch hören. Mehr als auf Marketing-Gurus.

Ich hoffe trotzdem, dass du zusätzlich zu deinem Bauchgefühl auch von meinen Tipps etwas mitnehmen kannst und sie dir das (Website-)Texten erleichtern.

Denk immer dran: Du machst dein Marketing nicht auf eine bestimmte Art, weil die nun mal funktioniert. Sondern weil DU das so möchtest.

Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks – ein Leitfaden

Marketing ohne Manipulation – wie geht das genau? Darauf möchte ich in diesem Blogartikel eingehen und zwölf Grundsätze für ein Marketing ohne Druck und Psychotricks mit dir teilen.

Hier sind zwölf Grundsätze für ein wertschätzendes Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks:

#1 Wir lassen Menschen die Wahl

Downloads an Newsletter koppeln

Webinare an Newsletter koppeln

Wartelisten an Newsletter koppeln

Käufe an Newsletter koppeln

Es ist inzwischen völlig normal geworden, dass wir – egal, wofür wir uns anmelden – automatisch einen Newsletter bekommen, sodass wir gar nicht mehr in Frage stellen, ob das überhaupt okay ist oder ob das nicht auch anders ginge.

Ich bin dafür, nicht mehr einfach so anzunehmen, dass jemand unseren Newsletter bekommen will, nur weil er oder sie sich mal zu einem unserer Webinare angemeldet hat.

Lassen wir Menschen doch stattdessen die Wahl: Sie können ein Webinar von uns besuchen und sich dabei für unseren Newsletter anmelden – müssen es aber nicht.

Aus meiner Sicht ist nämlich nicht das Koppeln an sich problematisch, sondern weil es zum einen ungefragt passiert und zum anderen keine andere Handlungsoption zur Verfügung steht.

Es spricht aus meiner Sicht nämlich überhaupt nichts dagegen …

beim Bestellformular auf Digistore oder Elopage eine Checkbox zu aktivieren und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich beim Kauf gleichzeitig auch zum Newsletter anzumelden

Menschen, die sich für ein Webinar oder ein anderes Online-Event angemeldet haben, nach dem Event eine Mail zu schicken und sie zu fragen, ob sie in Zukunft auch den Newsletter bekommen wollen

Das ist kein Zwang, sondern ein Angebot, das angenommen werden kann oder auch nicht.

Natürlich bedeutet das für uns Unternehmer*innen einen Mehraufwand. Und natürlich geht Listenwachstum so langsamer als mit ungefragtem Koppeln.

Doch es ist so: Wenn wir unsere E-Mail-Liste füllen, indem wir Menschen keine Wahl lassen und sie ungefragt hinzufügen, haben wir eine Menge Leute drin, die gar nicht explizit „Ja“ zu unserem Newsletter gesagt haben und sich vermutlich sowieso bald wieder abmelden werden. Und wem ist damit geholfen?

#2 Wir lassen Zeit für bewusste Kaufentscheidungen

Natürlich können wir als Unternehmer*innen nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern müssen Geld verdienen und unsere Produkte und Dienstleistungen verkaufen.

Doch das sollte kein Freifahrtschein sein, Menschen als Objekte zu behandeln und sie in unsere Programme „hineinzufunneln“.

Wenn wir ein Webinar halten, am Ende unser Onlineprogramm pitchen und Menschen genau drei Tage Zeit lassen, sich für oder gegen ein hochpreisiges Coaching zu entscheiden, ist das eine Menge Druck.

Und es wird nicht leichter, wenn wir dabei einen Bonus versprechen, der genau 24 Stunden gültig ist. Oder an einem Tag drölfzig E-Mails mit der immer gleichen Botschaft schicken: Die „Türen“ schließen gleich! Meld dich jetzt an! Sonst verpasst du was!

Lasst uns stattdessen Türen öffnen und unsere Pitches als Angebote verstehen.

Lasst uns Webinare oder andere Online-Events nach dem Motto „Hier ist das, was ich weiß. Und hier ist eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten.“ gestalten.

Ohne Zeitdruck. Ohne Psychospielchen. Und ohne repetitive Mails.

Werden sich dadurch weniger Menschen für unsere Onlineprogramme anmelden? Vermutlich.

Aber es werden Menschen sein, die sich aus freien Stücken für uns entschieden haben und perfekt zu uns und unseren Werten passen.

Und ist das nicht eine großartige Vorstellung und die beste Basis für eine gelungene Zusammenarbeit?

#3 Wir machen Preise ohne Gedöns

Hören wir doch endlich auf, bei unseren Preisen zu tricksen.

Hören wir doch endlich damit, „charmante“ Preise zu verwenden, die völlig willkürlich auf „9“ oder „7“ enden, um das Produkt günstiger erscheinen zu lassen.

Hören wird doch endlich auf damit, Menschen mit Rabatten in unsere Programme zu locken.

Arbeiten die meisten Onlineunternehmer*innen mit solchen Preistricks? Oh ja.

Doch das sollte uns nicht davon abhalten, einen anderen Weg einzuschlagen und den „richtigen“ Preis zu kommunizieren – egal, wie früh, spät, schnell oder langsam sich Menschen für einen Kauf entscheiden.

Außerdem ist es auch für mich als Onlineunternehmerin herrlich entspannend, meine Preise ohne Gedöns zu gestalten und mir keinen Kopf mehr über spezielle „Frühbucherpreise“, „Webinarpreise“, „Early-Bird-Preise“ oder „Black-Friday-Aktionen“ mehr machen zu müssen.

#4 Wir ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe

Apropos Preise: Selbst wenn unser Produkt nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert wurde und jeden einzelnen Cent wert ist, können sich nicht immer alle Menschen unsere Angebote leisten.

Und das hat auch nicht zwingend etwas mit einem „falschen Mindset“ oder „zu wenig Commitment“ zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Tatsache, dass unterschiedliche Menschen über unterschiedliche Privilegien und damit finanzielle Ressourcen verfügen. (Und mit Fakten wie Inflation und sinkender Kaufkraft.)

Die Gründe sind vielfältig – und natürlich sind wir für die Finanzen unserer Kund*innen nicht verantwortlich.

Aber es heißt nicht, dass wir diese Situation noch mehr ausnutzen und mit Aufpreisen bei Ratenzahlungen arbeiten sollten.

Sehen wir den buchhalterischen Mehraufwand und das Risiko eines Zahlungsausfalls doch als das, was es ist: Ein Beitrag, dass sich auch Unternehmer*innen mit weniger finanziellen Mitteln ihre beruflichen Ziele erreichen.

#5 Wir triggern keine Ängste

Jede Kaufentscheidung ist ein emotionaler Vorgang, heißt es. Deshalb sollten wir im Marketing auch Emotionen wecken.

Ob alleine das schon problematisch ist, würde an dieser Stelle vermutlich zu weit führen. Mit Sicherheit problematisch ist es, wenn Marketing dazu genutzt wird, Urängste der Menschen zu triggern.

Die Angst, nicht dazuzugehören, zum Beispiel.

Oder die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen.

So ist FOMO im Marketing nicht etwa eine super-duper „Strategie, die die Verkäufe ankurbelt“, sondern eine Strategie, die eine zutiefst menschliche Veranlagung für Profit ausnutzt.

Manchmal ist es hilfreich, sich zu fragen, wie man das, was man da gerade schreibt, selbst auffassen würde:

Würde das einen selbst stressen und unter Druck setzen? Würde es einen unruhig werden lassen?

Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es anderen Menschen ähnlich gehen könnte.

Hören wir doch auf, mit den Ängsten der Menschen zu spielen, als wären sie Pingpongbälle, die wir beliebig durch die Gegend werfen könnten.

#6 Wir säen Samen und legen Spuren

Erzeugt das Wort Reichweite bei dir genau so viel Druck wie bei mir?

Ich habe für mich festgestellt, dass mich alleine schon der Gedanke, meine „Reichweite vergrößern“ zu müssen, stresst und dass es mich mehr mit Zahlen und Funnels beschäftigen lässt als mit Menschen, Werten und Themen.

Inzwischen habe ich den Begriff der Reichweite ersetzt durch Samen säen.

Wenn ich in einem Podcast interviewt werde, habe ich einen Samen gesät. Ich weiß nicht, wie lange der Samen brauchen wird, damit eine Pflanze daraus wächst – einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr – aber ich weiß, dass die Zeit für mich arbeitet.

Möglicherweise wird sich schon heute jemand die Podcastfolge anhören und neugierig auf meiner Website landen. Möglicherweise wird sich aber auch erst nächste Woche jemand einen meiner Onlinekurse holen und mir daraufhin eine E-Mail schreiben. Oder vielleicht wird sich auch erst in einem Monat oder in einem Jahr jemand melden und sagen:

„Eine Freundin hat die Podcastfolge mit dir gehört und mich dir empfohlen – und hier bin ich nun.“

Wir können die Ergebnisse unserer Bemühungen, „Reichweite“ zu erzeugen, nie mit Gewissheit vorhersagen. Und meinem Verständnis nach müssen wir es auch nicht.

Es reicht, wenn wir uns auf unsere Themen besinnen und Samen säen – dann kommen die Früchte mit der Zeit von alleine.

#7 Wir arbeiten ohne versteckte Kosten

Was ich völlig unproblematisch finde und auch selbst mache, ist die glasklare Kommunikation eines Angebots nach einer Zusammenarbeit:

„Hey, dir hat das Programm gefallen und du möchtest ein zweites Mal dabei sein? Hier kannst du deinen Platz buchen.“

Völlig anders sieht es allerdings für mich aus, wenn während eines Onlineprogramms plötzlich klar wird, dass die Teilnehmer*innen für alles, womit für das Programm geworben wurde, zusätzlich zahlen müssen. Das ist nicht in Ordnung.

Denn nicht selten befinden sich die Teilnehmer*innen sogar in einer vulnerablen Lage. Sie haben sich „nackig“ gemacht und nun sagt die Coachin: „Ja, schlimmes Problem. Um das zu lösen, solltest du am besten eine zusätzliche Einzelsitzung bei mir buchen.“ Und schwupps, ist die Coachin wieder um mehrere tausend Euro reicher.

Lasst uns also Onlineprogramme erstellen, die für sich stehen und Menschen bereits wertvolle Lösungen bieten. Und wer weiß? Vielleicht arbeiten die Teilnehmer*innen ja sogar gerne ein zweites Mal mit uns zusammen – freiwillig.

#8 Wir sind ehrlich und transparent

Neulich hat mir jemand erzählt, dass sie in den ersten Wochen nach dem Kauf eines Onlineprogramms feststellen musste, dass die gemeinsamen Calls gar nicht von der Onlineunternehmerin, bei der sie gekauft hat, betreut wurden, sondern von einer Mitarbeiterin.

Nun spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, ein Team zu haben und Mitarbeiter*innen in die Betreuung der Teilnehmer*innen einzubinden. Allerdings ist es eine fragwürdige Strategie, das nicht vor dem Kauf so zu kommunizieren.

Wenn eine virtuelle Assistenz nicht bloß ergänzend in der FB-Gruppe nach dem Rechten sieht, sondern ausschließlich, will ich das vor dem Kauf wissen.

Wenn Menschen dir zwar Geld für dein Onlineprogramm zahlen, dich aber in den gemeinsamen Calls nur in der ersten Woche zu Gesicht kriegen, auch.

Und wer das nicht macht, wer seine Onlineprogramme auf Kosten von Ehrlichkeit und Transparenz skaliert, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er die potentiellen Käufer*innen nicht bewusst damit täuscht.

Lasst uns Menschen stattdessen Wertschätzung entgegenbringen und transparent sein, wie viel oder wenig sie von uns in unseren Programmen sehen werden, sodass sie selbst entscheiden können, ob ihnen das Programm den Preis wert ist.

Was sich übrigens hervorragend mit Transparenz kombinieren lässt, ist das Prinzip von Working out loud, sprich: Wir arbeiten nicht für uns in unserem stillen Kämmerlein, sondern lassen unsere Community an Gedanken, Prozessen und Hintergründen teilhaben.

Indem wir beispielsweise mal in einem Blogartikel erzählen, warum jetzt Mitarbeiterin X die Kursteilnehmer*innen betreut oder Mitarbeiterin Y jetzt die Calls zu Thema Z durchführt (möglicherweise ist sie in einem bestimmten Thema nämlich viel tiefer drin als du).

#9 Wir verzichten auf künstliche Verknappung

Marketing ohne Manipulation und künstliche Verknappungen sind keine gute Kombination.

Wenn ich also schon im Juli weiß, dass ich ab September ein bestimmtes Onlineprogramm anbieten will, aber erst kurz vorher mit einem Knall die Türen öffne – ist das eine Form der Verknappung, die streng genommen nicht nötig wäre und die natürlich viel eher dazu führt, dass ich in dieser kurzen Zeit mit Druck und Psychotricks arbeite, um das Programm zu füllen.

Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns willkürlich Boni überlegen, die es für eine willkürliche Anzahl an Stunden kostenlos dazugibt. Oder Rabatte, die nur gültig sind, solange das Webinar noch läuft.

Künstliche Verknappung erzeugt (unnötigerweise) Druck und führt nicht selten dazu, dass auch wir Onlineunternehmer*innen Launches als unglaublich anstrengend empfinden und gleich nach dem Launch schon urlaubsreif sind.

Wenn ich in meinem Programm allerdings nur 12 Plätze anbiete, weil ich weiß, dass das die Grenze ist, bei der ich individuelle Unterstützung garantieren kann, ist es keine künstliche Verknappung, sondern Verknappung mit einem guten, nachvollziehbaren Grund.

Ebenso wenig finde ich es problematisch, einen einheitlichen Starttermin zu haben und zu kommunizieren, dass man Anmeldungen nur bis zu diesem Datum annimmt, um eben gemeinsam als Gruppe starten zu können.

Natürlich brauche ich für solche natürlichen Verknappungen Klarheit darüber, wo meine persönlichen Grenzen sind.

Wie viele Stunden kann ich am Tag arbeiten, ohne auszubrennen?

Wie viele Menschen kann ich realistischerweise gleichzeitig unterstützen?

Wie viele Plätze kann dieses Programm haben, sodass eine gute Betreuung gewährleistet ist?

Und wenn ich das weiß, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es auch offen so – „working out loud“-mäßig – zu kommunizieren. So wie Hotels unaufgeregt kommunizieren, wie viel freie Betten sie haben.

#10 Wir stehen für Werte ein

Die meisten Selbstständigen wollen wachsen und es spricht ja zunächst einmal auch gar nichts dagegen:

Mehr Menschen auf der Website und auf der E-Mail-Liste bedeuten in vielen Fällen auch mehr zahlende Kund*innen und damit mehr Geld – für ein höheres Gehalt, für größere Rücklagen, für mehr Investitionen oder einfach nur für ein schöneres Leben.

Es spricht überhaupt nichts dagegen, mehr zu wollen. – Doch welche Werte haben wir neben Wachstum noch?

Wenn wir wachsen und skalieren, ohne No-Gos für uns zu definieren, überschreiten wir nicht selten auch ethisch-moralische Grenzen.

Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei massiv der Umwelt schaden?

Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei andere Menschen belügen oder die Fakten zumindest so drehen, dass sie noch besser zu unserer Message passen?

Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir die Not der Menschen ausnutzen? Oder sie dazu ermuntern, Kredite aufzunehmen, um sich unsere Programme leisten zu können? Oder gar künstlich einen Bedarf kreieren, den es so gar nicht gibt?

Lasst uns also eine Grenze fürs Wachstum definieren – und auch entsprechend so handeln. Hier findest du eine Liste von Werten, an denen du dich in deinem Marketing orientieren kannst.

#11 Wir prüfen unsere Definition von Erfolg

Ich höre jetzt quasi schon die Stimmen, die da zweifelnd flüstern. „Hmmmm, und mit diesem Marketing kann man Erfolg haben?“

Ich weiß es nicht.

Ich weiß es deshalb nicht, weil ich nicht weiß, was „Erfolg“ für dich bedeutet.

Verstehst du „Erfolg“ auf einer rein finanziellen Ebene, werden dir mit einem Marketing ohne Druck sicherlich einige Käufer*innen „durch die Lappen gehen“. Diejenigen nämlich, die gelockt und überredet werden wollen. Und die nur dann kaufen, weil sie FOMO bekommen, wenn sie nur daran denken, dass „die Türen“ bereits in drei Tagen wieder schließen.

Ist „Erfolg“ für dich mehr als nur Umsatz und ist es für dich nicht nur wichtig, Menschen zu erreichen, sondern die richtigen, sieht es schon wieder anders aus. Denn ein Leben, in dem deine Kund*innen nett, motiviert und wertschätzend sind und sich zu 100% aus freien Stücken für dich entschieden haben, hört sich für mich nach einem verdammt guten an.

#12 Wir denken langfristig

Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt: der Langfristigkeit.

Die Sache ist nämlich die: Manipulation funktioniert – aber nur kurzfristig.

Vielleicht gelingt es uns, unsere Umsatz- und Marketingziele zu erreichen und abends eine Flasche Champagner zu köpfen.

Doch was ist, wenn …

sich die Menschen, die bei uns gekauft haben, in Wahrheit zu der Entscheidung gedrängt gefühlt haben?

die Menschen in unseren Programmen gar nicht wirklich motiviert sind und deshalb keine guten Ergebnisse vorweisen?

wir den Druck, den wir auf andere Menschen ausgeübt haben, selbst in unserem Körper spüren, speichern und so immer mehr erschöpfen?

Was bedeuten diese manipulativen Taktiken für uns, unser Unternehmen und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf lange Sicht? Diese Frage darf jede*r für sich beantworten.

Hast du noch weitere Fragen zum Thema Marketing ohne Manipulation? Vielleicht wirst du hier fündig

Ist Marketing nicht „von Natur aus“ Manipulation?

Natürlich könnte man sagen: Kommunikation (und damit Marketing) ist immer ein Stück weit „manipulierend“. Und ja: Wenn ich mit anderen Menschen rede oder einen Text schreibe, mit dem ich etwas bewirken will, nehme ich bewusst oder unbewusst immer auch Einfluss auf die Gedanken, Gefühle und damit Entscheidungen der Menschen. Wir könnten „Manipulation“ so verstehen. Doch das wäre aus meiner Sicht ein sehr weiter Manipulationsbegriff.

Manipulatives Marketing meint für mich mehr. Es beinhaltet nicht nur Kommunikation und Selbstausdruck, sondern auch das Ausnutzen der menschlichen Psyche im Namen des Wachstums. Es beinhaltet nicht nur das Über-ein-Angebot-Sprechen, sondern ein Verkaufen um jeden Preis ohne Rückkopplung an Werte.

Bemühe ich mich, Menschen bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen, indem ich in meinem Marketing zum Beispiel deutlich mache, wofür ich stehe und welche Werte ich vertrete, für wen das Produkt richtig ist (und für wen nicht) oder welche Ergebnisse ich erwarten kann (und welche nicht), ist das aus meiner Sicht Transparenz – und keine Manipulation.

Ist ein Sales Funnel immer manipulierend?

Aus meiner Sicht ist es völlig unproblematisch, sich die Customer Journey zu durchdenken und sich zu fragen: Welche Stationen nehmen Menschen, bevor sie schließlich bei mir kaufen?

Wie will ich gefunden werden? (zum Beispiel durch meinen Blog)

Wie will ich mit ihnen in Kontakt kommen? (zum Beispiel in meinem Newsletter)

Wie will ich über meine Angebote sprechen? (zum Beispiel in Blog und Newsletter)

Die Antworten auf diese Fragen helfen mir dabei, Klarheit in meinem Marketing zu bekommen und zu entscheiden, wo ich meine Zeit, Energie und mein Geld investieren möchte.

Im Grunde kann ein „Sales Funnel“ durchaus etwas Ähnliches meinen, doch für mich ist das Menschenbild hinter dem Begriff ein anderes:

Da ist der Verkaufsprozess nicht etwa eine Reise und die anderen Menschen die Akteure, die selbstbestimmt und in ihrem Tempo den Weg zu mir finden dürfen. Bei einem Sales Funnel werden andere Menschen dem Begriff nach in einen Trichter gesteckt, sie fallen quasi durch, sind mehr passive Objekte als selbstbestimmte Akteure. Und am Ende des Trichters müssen sie durch die enge Öffnung gequetscht werden.

Das ist für mich nicht unbedingt eine wertschätzende Haltung gegenüber Menschen. Deshalb nutze ich den Begriff „Sales Funnel“ nicht mehr und spreche lieber von „Customer Journey“.

Ist Werbung immer Manipulation?

Auch hier kommt es aus meiner Sicht darauf an, wie eng oder weit wir den Begriff der Manipulation fassen.

Natürlich geben wir durch unsere Ads etwas Bestimmtem – einem Blogartikel, einem Webinar, einem Produkt – mehr Aufmerksamkeit, als es ohne die Ad bekommen würde. Ist diese Sichtbarkeit alleine schon Manipulation? Aus meiner Sicht nicht unbedingt.

Die Onlineunternehmerin, die ihr E-Book bewirbt, manipuliert meinem Verständnis nach also nicht zwingend, nur weil sie auf Instagram eine Ad schaltet.

Entscheidender sind für mich folgende Fragen: