Blog

Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.

Instagram löschen: Meine Erfahrung mit einem Instagram-Ausstieg als Selbstständige

In diesem Blogartikel berichte ich, wie mein eigener Instagram-Ausstieg abgelaufen ist: Wie ich den Instagram-Abschied gestaltet habe. Wie der Instagram-Entzug für mich war. (Ich verrate dir, wie es mir jeweils nach einer Woche, einem Monat und einem Jahr ging.) Was ich mit meinem Instagram-Konto gemacht habe. Wie es jetzt für mich ist, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten.

In diesem Blogartikel berichte ich, wie mein eigener Instagram-Ausstieg abgelaufen ist:

Wie der Instagram-Entzug für mich war. (Ich verrate dir, wie es mir jeweils nach einer Woche, einem Monat und einem Jahr ging.)

Wie es jetzt für mich ist, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten.

Und schließlich: Gehe ich wieder zu Instagram zurück?

Irish Goodbye: Warum ich kein großes Tamtam um meinen Instagram-Abschied gemacht habe

Eigentlich hatte ich 2020 gar nicht direkt vor, mein Instagram-Konto zu löschen. Ich habe hin und wieder mit dem Gedanken gespielt, ja. Doch dieser Gedanke hatte für mich immer was von „Ich wandere nach Guernsey aus und züchte Alpakas“ – eine grandiose Spinnerei, mehr nicht.

Damals kannte ich niemanden – NIEMANDEN! –, der oder die keine soziale Medien fürs Marketing nutzte. Und dass es tatsächlich auch ohne ginge – das kam mir damals gar nicht in den Sinn.

Ich war einfach nur müde von der Plattform – vom Posten, Liken, Tanzen, Livegehen, Kommentieren – und ich wollte ein Päuschen einlegen, um wieder Kraft zu tanken.

Doch aus einer Woche Instagram-Pause wurden schnell zwei, dann drei. Und dann war auch schon ein Monat rum. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich merkte: Das Leben und Arbeiten ohne Instagram ist viel zu schön, um wieder zurückzugehen.

Deshalb gab es bei meinem Instagram-Ausstieg auch nie einen offiziellen Abschiedspost von mir. Oder eine Strategie, die Menschen auf Instagram auf andere Kanäle von mir aufmerksam zu machen. So still und heimlich, wie ich mir damals einen Account angelegt hatte, ging ich auch wieder.

Rückblickend hätte dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Planung gut getan. Doch andererseits: Wenn es gar nicht mehr geht, ist das Wichtigste, wieder Kraft zu tanken. Alles andere ist sekundär.

Der Instagram-Entzug: It’s f*cking real!

Auch wenn ich Instagram vor allem aus gesundheitlichen Gründen verließ, merkte ich, dass mein Hirn zunächst gar nicht damit einverstanden war …

Die erste Woche ohne Instagram

Viele Menschen, die soziale Medien verlassen, klagen über FOMO („Fear Of Missing Out“). Mich persönlich plagte die Angst, etwas zu verpassen, wenn ich nicht mehr auf Instagram bin, nicht.

Die erste Woche ohne Instagram war trotzdem hart. Zu der großen Erschöpfung, die ich damals spürte, gesellte sich der Drang, ständig nach meinem Smartphone zu greifen und Instagram zu öffnen.

Doch jedes Mal, wenn ich das Smartphone in die Hände nahm und den Bildschirm entsperrte, merkte ich: Da ist nichts. Mein Hirn war maximal irritiert und suchte sich sofort andere Beschäftigungen: Nachrichten checken zum Beispiel. Oder Onlineshopping-Apps.

Irgendwo musste doch die nächste Dopamin-Quelle sein!

Gleichzeitig fühlte ich mich erschöpft. Ich schlief so viel, wie schon lange nicht mehr. Mir kam es vor, als hätte ich die letzten Jahre mit Social Media meine Müdigkeit verdrängt: Ich hatte „Pausen“ mit Social Media gemacht, mich mit Social Media „entspannt“, die Zeit mit Social Media vertrödelt. Doch richtig erholsam war das Ganze nie und über die Jahre sammelte sich eine Menge Müdigkeit an. Dazu kamen die vielen Inhalte, Informationen und Reize – Instagram war einfach von allem zu viel!

Jetzt, wo ich mich – das erste Mal seit Jahren – endlich wieder „richtig“ erholen durfte, schlief ich und schlief und schlief …

Der erste Monat ohne Instagram

Irgendwann ließ der Drang, ständig Instagram zu öffnen, nach, doch ich hatte mir eine neue Gewohnheit gesucht: E-Mails und die Weltlage checken.🙄

Auch hier gab es:

einen Live-Ticker, der sich ständig aktualisiert

Dopamin, wenn tatsächlich eine neue Mail eintrudelt

usw.

Ich merkte: Instagram nicht mehr zu nutzen, heißt nicht automatisch, dass „alles gut ist“. Ich muss mein gesamtes Smartphone-Verhalten in den Blick nehmen.

Ich begann, meine Smartphone-Gewohnheiten zu hinterfragen – nicht, um sie zu „optimieren“, sondern weil sie mir so, wie sie waren, gesundheitlich nicht gut taten.

Ich schuf Smartphone-freie Zeiten und Räume. Nachdem ich mehrere Jahre permanently online permanently connected war, zog ich den Stecker und übte mich darin, immer öfter im Hier und Jetzt zu sein statt im World Wide Web.

Ich gestaltete meine Pausen aktiv, verbrachte sie nicht mehr am Smartphone, sondern an der frischen Luft, mit Essen oder mit Löcher in die Luft starren.

Eine App aus Gewohnheit öffnen? Oder das Smartphone entsperren, weil ich gerade nichts zu tun habe? Wird immer seltener …

Das erste Jahr ohne Instagram

Nach ein paar Wochen kippte ein Schalter im Kopf und ich hörte auf, über Instagram nachzudenken.

Ich ging spazieren, ins Restaurant, ich traf mich mit Menschen und arbeitete, ohne mich ständig zu fragen, ob ich davon eine Story posten soll. Den Gedanken „Das könntest du auf Insta posten“ gab es in meinem Kopf einfach nicht mehr. Wenn meine Kund*innen in einer Beratung mal über Instagram sprachen, dachte ich immer: „Stimmt, Instagram gibt es ja auch noch!“

Instagram aus meinem Kopf zu verbannen, war eine große Erleichterung und gab mir – so pathetisch das klingen mag – ein Stück Freiheit zurück.

Jetzt, wo ich nicht mehr alle paar Minuten mein Smartphone checkte, schrieb ich – eine Menge. Ins Tagebuch oder an einem Sonntag mal dutzende Gedichte. Schreiben half mir, den Social-Media-Abschied zu verarbeiten und zu reflektieren, was in den letzten Jahren auf Social Media eigentlich mit mir passiert war.

Mir wird klar: Ich war in einer Filterblase. Ich war wie „gebrainwasht“. Jahrelang.

Meine Ansichten, meine Gewohnheiten, meine Sprache – alles kommt mir auf einmal seltsam und bescheuert vor. Habe ich wirklich Countdowntimer genutzt, um Menschen Druck zu machen, etwas bei mir zu kaufen?😱 Veranstalte ich echt immer „Bootcamps“ und „Challenges“, um Menschen „aufs nächste Level“ zu bringen.🤣 Arbeite ich echt immer an meinem „Mindset“?🤪

Wie haben es die „echten“ Menschen um mich herum die letzten Jahre nur mit mir ausgehalten?

Langsam, ganz langsam höre ich, was ich eigentlich denke, fühle, brauche und will. Nicht die Menschen, Expertinnen und Gurus da draußen auf Instagram, sondern ich. Die Jahre auf Social Media wurde das immer von Content überlagert.

Ich komme endlich wieder in Kontakt zu mir, meinen Bedürfnissen, Ideen und Werten.

Mir wird egal(er), was Menschen über mich denken oder wie „man“ es „richtig“ macht. Da ich nicht mehr sehe, was ich – angeblich – machen muss, um erfolgreich zu sein, und es die für Instagram so typischen „Machst du diese X Fehler mit Y?“-Inhalte nicht mehr in mein Hirn schaffen, bin ich seltsam zufrieden mit mir. Das Imposter-Syndrom, das mich jahrelang immer auf Instagram plagte, verschwindet zwar nicht völlig, aber wird deutlich besser.

Ich denke nicht mehr jeden Tag, dass ich nicht schön, erfolgreich, reich, kreativ und schlank genug bin, und werde dankbarer für das, was ich schon habe und wer ich bin. Weniger Vergleiche = mehr Dankbarkeit ist eine Gleichung, die für mich definitiv aufgeht.

Mein Interesse für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung schwindet. Ich will nichts mehr entwickeln, nichts verwirklichen, nicht wachsen – ich will einfach nur sein.

Dafür entdecke ich den Feminismus wieder und damit kritischere Gedanken, Marketingethik und Kapitalismuskritik. Und ich fange an, nicht nur wahrzunehmen, dass soziale Medien mir persönlich nicht guttun, sondern wie problematisch das Geschäftsmodell mit den Daten grundsätzlich ist. Was das für die Gesellschaft und Demokratie bedeutet.

All das schaffte es damals nicht in meine Instagramblase. Dort gab es nur sechststellige Launches und Mindset-Shifts und aufzulösende Glaubenssätze, doch nur wenig Kritik an der glitzernden Marketingwelt.

Jetzt gibt es die kritischeren Themen wieder in meinem Leben: Was eine Bereicherung!

Was ich mit meinem Instagram-Konto gemacht habe

Was ist nun konkret mit dem Instagram-Konto passiert?

Instagram-Konto stillgelegt

Zunächst einmal habe ich das Instagram-Konto nur stillgelegt: Ich habe im Sommer 2020 aufgehört zu posten, entfolgte allen Accounts und deinstallierte die App vom Smartphone.

Ich konnte es mir damals nicht vorstellen, als Selbstständige Instagram von heute auf morgen zu löschen. (Auch wenn ich inzwischen ein paar Menschen kennengelernt habe, die kurzen Prozess mit ihrem Instagram-Konto gemacht haben.) Und die Stilllegung des Accounts war mein allererster Schritt. Er fühlte sich zwar immer noch beängstigend an, aber dennoch war er so klein und nicht endgültig, dass ich mich traute, ihn zu gehen.

Der Nachteil an diesem Schritt war: Auch wenn ich nicht mehr auf Instagram aktiv war, hatte ich immer noch ein Instagram-Konto. Und Menschen schrieben mich immer noch via Instagram an und ich fühlte mich verpflichtet, darauf zu reagieren.

Deshalb kam ich doch alle paar Tage wieder mit der Plattform in Kontakt. Da ich niemandem mehr folgte, sah ich zwar keine Beiträge mehr, doch die Plattform nahm immer noch Headspace bei mir ein. (Auch wenn es im Vergleich zu früher natürlich nur noch ein Bruchteil war.)

Instagram-Konto deaktiviert

Rund ein Jahr ließ ich das Instagram-Konto links liegen, beobachtete genau, wie sich meine Sichtbarkeit und mein Umsatz entwickelten, sodass ich irgendwann wusste: Ich brauche Instagram nicht, um selbstständig zu sein.

Und das gab mir den Mut, den nächsten Schritt zu gehen und den Account zu deaktivieren.

Bei einer Deaktivierung ist der Account zwar nicht mehr auf Instagram auffindbar, doch er ist noch vorhanden: Die Fotos, die Follower, die Posts, die Likes … alles noch da.

Sollte ich es mir also doch anders überlegen, bräuchte ich mich nur noch einmal in mein Instagram-Konto einzuloggen und er wäre sofort wieder online. Das gab mir Sicherheit.

Instagram-Konto gelöscht

Es dauerte danach nur noch wenige Wochen, bis mir klar wurde: Jetzt kann ich es auch ganz beenden! Und so beantragte ich – rund ein Jahr und paar Wochen nach der Stilllegung meines Instagram-Accounts – die endgültige Löschung.

Ich sage „beantragte“, weil sich das Instagram-Konto nicht sofort löschen lässt, sondern man immer noch 30 Tage Zeit erhält, seine Meinung zu ändern.

Am 21. Oktober 2021 war es dann endlich soweit: Mein Instagram-Konto gab es nicht mehr.

Wie es ist, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten

Und wie ist es nun, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten? Da gäbe es so viel zu erzählen, ich könnte damit ein ganzes Buch füllen! Das Wichtigste:

Zeit

All die Sachen, für die ich nie Zeit hatte (oder immer dachte, keine Zeit zu haben), sind seit dem Instagram-Ausstieg auf einmal realistisch.

Früher war ich immer 1–2 Stunden täglich auf Instagram unterwegs. Das summiert sich – vor allem, wenn wir das aufs Jahr oder drei Jahre hochrechnen.

Und so konnte ich seit meinem Instagram-Ausstieg auf einmal Dinge machen, die ich früher immer auf später verschob:

ein Buch schreiben (Und dann noch eins. Und noch ein weiteres beim Verlag.)

Klavier lernen

wieder mehr Sport machen

Koreanisch lernen

Auf einmal hatte ich wieder etwas, von dem ich dachte, dass Erwachsene (mit Kindern) es einfach nicht mehr haben: Hobbys.

Platz im Kopf

Diese Fragen gibt es in meinem Leben nun nicht mehr:

Was soll ich nur posten?

Kann ich das so posten?

Wie viele Likes hat der Post bekommen?

Hat jemand kommentiert?

Soll ich diesen Post kommentieren?

Damit hatte ich deutlich mehr Platz im Hirn und mehr Kapazitäten für Dinge, die mich wirklich interessieren (siehe oben).

Frieden im Kopf

Mit dem Platz ist auch der Frieden in meinem Kopf eingekehrt. Ohne die für Instagram so typische toxische Positivität, Hustle Culture und Vergleicheritis geht es mir deutlich besser.

Da ich mein Behind-the-Scenes-Ich nicht mehr jeden Tag mit der auf Hochglanz polierten Version von einem Fremden im Internet vergleichen muss, fing ich sogar an, mein Behind-the-Scenes-Ich zu mögen. Jeden Tag ein bisschen mehr.

Spaß bei der Arbeit

Stockfotos aussuchen, Karussellposts erstellen, Hashtags recherchieren, Beiträge liken und kommentieren … Social-Media-Marketing ist für mich eine zu einem großen Teil eher langweilige, anspruchslose Tätigkeit gewesen, die mich nie – auf die gute Art – forderte.

Seit ich mich nach meinem Instagram-Ausstieg auf Marketingstrategien wie Blog, Newsletter und Podcast fokussiere, habe ich auch viel mehr Spaß bei der Arbeit.

Es heißt nicht, dass alle Tage leicht sind und es nie Herausforderungen oder Lernkurven gibt. Es heißt vielmehr, dass es eine maximale Schnittmenge zwischen meinen Stärken, Werten und Interessen gibt, die es so in der Form bei Instagram nicht gab.

Die Wiederentdeckung der Langeweile

Seit meinem Instagram-Ausstieg ist mir immer öfter mal langweilig. Und dann sitze ich auf dem Sofa und überlege, was ich als nächstes mit meiner Zeit anstellen will. Oder ich warte an der Bushaltestelle ganz oldschool, indem ich einatme, ausatme und Löcher in die Luft starre.

Klingt negativ?

Tatsächlich ist es schön, mal wieder Langeweile zu spüren und nichts zu machen, außer zu atmen. Es erdet, beruhigt und macht kreativ, wie inzwischen in Studien untersucht wurde.

Auch die Stille und die Ruhe habe ich für mich wiederentdeckt.

„Social“ sein

Doch es ist natürlich nicht nur so, dass ein Instagram-Ausstieg nur mit Vorteilen daherkommt, sondern dass es auch einige Nachteile gibt.

Privat habe ich eh selten mit Menschen über Social Media kommuniziert, beruflich allerdings schon.

Und so hat sich Kontakte halten ohne Instagram als deutlich herausfordernder herausgestellt als mit. Es ergibt sich nicht so schön nebenbei, indem man auf eine Story mit einem Emoji antwortet. Wir müssen das Kontaktehalten nun selbst aktiv gestalten und:

Initiative ergreifen

Menschen anschreiben

virtuelle oder persönliche Treffen vorschlagen

Auch heute fällt es mir nicht unbedingt leicht und ich muss mich gezielt daran erinnern, „social“ zu sein und Menschen anzuschreiben.

Doch möglich ist Netzwerken ohne Social Media auf jeden Fall. Das Soziale haben Social Media nicht für sich gepachtet bzw. inwiefern sie überhaupt noch „sozial“ sind, sei mal dahingestellt.

Seit ich kein Instagram mehr nutze, treffe ich meine Kundinnen und Kolleginnen viel öfter live und in Farbe. Mal zum Mittagessen oder gleich für mehrere Tage in einem Hotel.

Natürlich kann ich das nicht jeden Monat so machen. Doch weniger ist für mich inzwischen mehr.

Und gehe ich wieder zu Instagram zurück?

Natürlich weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Doch aktuell sehe ich für mich keine Notwendigkeit, Instagram zu nutzen. Weder privat noch beruflich als Marketingkanal.

Seit ich Instagram verlassen habe, habe ich:

mehr Zeit für spannende berufliche Projekte oder private Hobbys

ein besseres Selbstwertgefühl

mehr Platz im Kopf für Dinge, die mir wirklich wichtig sind

mehr Freude im Arbeitsalltag

mehr Stille, Ruhe und Langeweile

berufliche Kontakte, die tiefer gehen, weil sie über die Antwort-Emojis auf Social Media hinausgehen

Warum sollte ich da jemals zu Instagram zurückgehen?

Noch mehr Texte zum Thema „Instagram löschen“

Einmal Achtsamkeit und zurück: Ein kritischer Blick auf die Achtsamkeitsbubble

Achtsamkeit kann eine hilfreiche Praxis fürs Individuum sein, doch sie ist im Kern unpolitisch. Denn wenn jeder vor sich hin meditiert, journalt oder affirmiert – wer geht dann auf Demos und setzt sich für gesellschaftlichen Wandel ein? Im Blogartikel werfe ich einen kritischen Blick auf die Achtsamkeitsbewegung.

Als ich mich 2020 von Social Media verabschiedete, war ich vor allem eins: müde.

Jahrelange Dauerpräsenz in den sozialen Medien hat dafür gesorgt, dass ich keine Wochenenden, Feierabende oder Urlaub mehr hatte und den Kontakt zu mir und meinen Bedürfnissen (fast) verlor.

Und als ich – gerade nochmal rechtzeitig, bevor ich „so richtig“ erkrankte – die Reißleine zog, war Achtsamkeit wie ein Rettungsboot. Vor allem mit …

der Erinnerung, meine Bedürfnisse, Gefühle und meinen Atem wieder in den Fokus zu nehmen und radikal zu akzeptieren, was ich da finde.

den vielen hilfreichen Gewohnheiten, mit denen ich besser abschalten und in Balance bleiben konnte.

der Verbindung, die ich wieder zu mir bekam, nachdem Instagram und Co. mir das jahrelang abtrainierten.

Hätte ich damals die Achtsamkeit nicht entdeckt – wer weiß, was passiert wäre?

Deshalb habe ich auch auf dieser Website hin und wieder über Achtsamkeit geschrieben und zwei Jahre lang eine Mastermind für „Achtsames Marketing“ angeboten.

Doch irgendwann – ich kann gar nicht genau sagen, wann das war – begann ich, die vielen Probleme zu sehen, die es in der Achtsamkeitsbubble gibt. Und in mir entstand der Wunsch, mich von dieser Bubble zu distanzieren.

Aber der Reihe nach:

Achtsamkeit kann eine hilfreiche Praxis fürs Individuum sein

Noch immer halte ich eine achtsame Haltung gegenüber sich selbst, anderen Menschen und dem Planeten für eine wunderbare Art und Weise, durchs Leben zu gehen. Einen Blick dafür zu haben, was wir, andere Menschen und unsere Welt brauchen – das kann aus jeder erdenklichen Perspektive nur sinnvoll sein.

Deshalb finde ich die Grundgedanken der Achtsamkeit immer noch wichtig und richtig – auf einer individuellen Ebene.

Jedes Individuum darf für sich entscheiden, welche der vielen Werkzeuge, die das Konzept der Achtsamkeit bietet, hilfreich sind, um in Kontakt mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen zu kommen (oder zu bleiben).

Das kann Meditation sein oder Yoga. Journaling oder Affirmationen. Spezielle Atemtechniken oder Dankbarkeitstagebücher. Doch das kann auch etwas ganz anderes sein.

„Ich dachte von dir immer, du meditierst jeden Morgen und schreibst in einem Dankbarkeitstagebuch und so Sachen“, sagte mal eine Kollegin zu mir. Da musste ich doch sehr lachen.

Mein Alltag ist mehr Heavy Metal als Meditation. Und ich lese öfter seichte Romane, als dass ich in ein Dankbarkeitstagebuch schreibe. Dennoch fühlt sich das für mich im Großen und Ganzen nach einem „achtsamen“ und präsenten Leben an – auf meine eigene Weise eben.

Doch egal, wie eine Achtsamkeitspraxis nun im Einzelnen aussehen mag, sie hat Grenzen – und genau das ist das erste Problem, auf das ich auf meiner Achtsamkeitsreise gestoßen bin:

Die Achtsamkeitsbubble ist im Kern unpolitisch

Wenn jetzt jede*r vor sich her meditiert, journalt und affirmiert – wer stürzt dann das Patriarchat? Wer setzt sich gegen Neonazis ein und für Demokratie? Wer geht auf Demos?

„Du hast selbst die Wahl, ob du das Geschirrspülen genießt oder dich darüber aufregst“, hab ich sinngemäß mal in einem Achtsamkeitsbuch (von einem Mann geschrieben) gelesen. Wirklich? Und zu den gesellschaftlichen Strukturen, die Frauen mehr Geschirrspülen als Männern aufbürden, gibt es dann rein gar nichts mehr zu sagen? Schon praktisch.

Natürlich will ich damit nicht sagen, dass Achtsamkeit und gesellschaftlicher Wandel oder Aktivismus sich grundsätzlich ausschließen. Grundsätzlich ist natürlich auch vorstellbar, dass jemand morgens meditiert und abends ehrenamtlich geflüchteten Menschen hilft.

Doch in der Praxis hat ein Tag nun mal 24 Stunden und wenn ich diese Stunden damit verbringe, mir passende Apps für meine Achtsamkeitspraxis rauszusuchen, habe ich möglicherweise weniger Zeit, Energie und Headspace, um mich mit anderen Themen zu beschäftigen.

Mir ging es zumindest so.

Ich war lange Zeit in dieser Ommmm-Blase gefangen und so mit Ein- und Ausatmen beschäftigt, dass ich nicht mehr wahrnahm, was da um mich in der Welt alles passierte.

Spiritual Bypassing nennt sich das und meint, dass alles „Negative“, was einem auf dem erleuchteten Weg stört, aus dem Leben eliminiert wird.

„Ich konsumiere schon seit X Jahren keine Nachrichten mehr“ ist in diesem Zusammenhang eine Auszeichnung, mit der immer noch (zu) viele Achtsamkeitscoaches prahlen und „Was, du liest immer noch Nachrichten?“ eine Frage, die Menschen sofort in eine Rechtfertigungsposition bringt und den Eindruck erweckt, dass sie halt „selbst Schuld“ daran sind, wenn ihnen angesichts der Weltlage mal nicht die Sonne aus dem Popo scheint.

Doch wir können es uns nicht mehr erlauben, unpolitisch zu sein – auch als Selbstständige*r.

Denn die Demokratie und die Werte, für die wir als Gesellschaft stehen, werden gerade ernsthaft bedroht. Das ist keine Übertreibung. Und das ist keine Übung.

Gerade in letzter Zeit passieren Dinge, die 2024 wirklich nicht mehr passieren sollten.

Wir können es uns nicht mehr erlauben, uns in unser stilles Kämmerlein einzusperren und den Weltschmerz wegzuatmen oder ihn gar nicht mehr an uns ranzulassen. Wir müssen laut und aktiv werden – jetzt.

Für mich haben soziale Medien, die Hass, Hetze und Falschinformationen mit Reichweite belohnen und die Möglichkeit zu Mikrotargeting bieten, einen großen Anteil daran, dass Europa und Deutschland wieder nach rechts rücken. Deshalb „nerve“ ich weiterhin Menschen mit diesem Thema und werde nicht müde, darüber auf dem Blog und im Newsletter zu schreiben oder auf dem Podcast zu sprechen.

Es wird viel Unfug im Namen der Achtsamkeit getrieben

Kennt eigentlich noch jemand die Ursprünge der Achtsamkeit? Sie liegen im Buddhismus und ganz wichtig: Achtsamkeit ist dort keine herausgelöste, für sich stehende Technik, sondern eingebettet in Fragen der Ethik.

Löst man Achtsamkeitstechniken nun völlig aus ihrem Kontext, geht das nicht immer gut.

Die Achtsamkeitsbubble ist – wie vermutlich jede Bubble – wild durchmischt. Reflektierte Achtsamkeitsansätze sind genauso Teil der Bewegung wie pseudowissenschaftliche, esoterische oder allgemein völlig unkritische Ansätze.

Ich bin mehr als einmal mit Menschen in Kontakt gekommen, die wirklich wilde Theorien vertraten, und ich musste höllisch aufpassen, dass ich nicht zu tief in den Kaninchenbau falle und auf einer Seite auftauche, auf der ich eigentlich gar nicht sein will.

Wo Achtsamkeit draufsteht, ist auch nicht immer Achtsamkeit drin. Wenn große Unternehmen mit ausbeuterischen Strukturen der Belegschaft ein Achtsamkeitstraining spendieren, aber nichts an den Strukturen ändern, ist das genauso, wie wenn ein Unternehmen sich ein grünes Image aufbaut, während es weiterhin munter die Umwelt verschmutzt: ein Widerspruch, den man Achtsamkeitswashing nennen könnte.

Und dann so zu tun, als wäre das Individuum dafür verantwortlich, dass es ihm in ausbeuterischen Strukturen gut geht, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf.

Nicht nur große Unternehmen, sondern auch namhafte Achtsamkeitscoaches sind davor nicht gefeit. Achtsamkeit ist eben zur lukrativen Nische geworden und manch eine*r scheint zu denken, dass der Zweck die Mittel heiligt.

Überhaupt ist die Achtsamkeitsbewegung extrem kompatibel mit der Hustle Culture und der neoliberalen Logik: Statt Strukturen zu verändern, geht es darum, dass das Individuum durch Atemtechniken und Co. besser mit Hustle Culture zurechtkommt.

Im Grunde bleibt also alles so, wie es ist, nur dass ich abends etwas besser einschlafen kann …

Achtsamkeit und ich

Fazit: Auf einer individuellen Ebene kann Achtsamkeit eine wunderbare Möglichkeit sein, mit der VUCA- oder sogar BANI-Welt zurechtzukommen. Und wen soziale Medien überfordern, findet eine Menge Werkzeuge, die dabei helfen können, seine Bedürfnisse zu spüren und wieder in Balance zu kommen.

Doch – und das ist für mich das Entscheidende – was passiert dann?

Gehe ich – gestärkt durch meine Achtsamkeitspraxis – mit meinen Themen nach draußen, suche Verbindung zu anderen, versuche gezielt, etwas in der Welt zu verändern? Werde ich aktiv?

Oder kapsel ich mich ab, rede mir ausbeuterische gesellschaftliche Strukturen schön und lasse überhaupt keine Weltereignisse mehr an mich heran? Geht es mir nur noch um „Good Vibes“? Verfestige ich sogar ausbeuterische Strukturen, indem ich ausnahmslos dem Individuum die volle Verantwortung für sein Wohlergehen zuweise, und ihm sage „Meditieren ist die Lösung“?

Ich will jedenfalls nicht zu dieser zweiten Gruppe gehören. Oder auch nur den Anschein erwecken, dass ich unter Umständen zur zweiten Gruppe gehören könnte. Das tue ich nämlich nicht.

Ich will von Social Media erschöpften Menschen nicht sagen: „Atme den Social-Media-Stress doch einfach weg.“

Ich will ihnen vielmehr zeigen, wie die Strukturen sozialer Medien überhaupt erst zu dieser Erschöpfung beitragen. Und dass es eine valide Möglichkeit ist, Social Media zu kritisieren, zu boykottieren und vielleicht sogar zu verlassen.

Deshalb wird Achtsamkeit weiterhin ein Teil meines privaten Lebens bleiben, aber es wird nicht (mehr) das sein, worum all meine Gedanken kreisen und worum es hier auf meiner Website gehen soll. Dafür ist mir der gesellschaftspolitische Aspekt an Social Media zu wichtig.

Und ist Marketing, das ethisch ist und nicht mit der Psyche der Menschen spielt, nicht automatisch auch achtsam? Marketing, das Achtsamkeit in den Mittelpunkt stellt, muss umgekehrt nicht immer ethisch sein …

Wer hat Angst vor Prokrastination?

„Prokrastination“ ist ein ganz normaler Teil eines kreativen Prozesses, ganz egal, ob es sich um Produktentwicklung, den Podcast oder einen Newsletter handelt. Wie wir mit vermeintlicher Prokrastination umgehen können, statt dagegen anzukämpfen, verrate ich im Blogartikel.

Neulich hatte ich in einem Beratungsgespräch eine Kundin, die sich beklagte:

„Ich habe immer so viele Ideen im Kopf, aber ich schaff’ es einfach nie, sie umzusetzen. Ich bin die Meistern des Aufschiebens!“😭

Kennst du dieses Problem auch? Dann ist dieser Blogartikel für dich.😊

Doch Achtung: Ich gebe dir im Folgenden keine Tipps, wie du die „blöde“ Prokrastination „besiegst“, sondern möchte dir stattdessen zeigen,

dass das, was viele „Prokrastination“ nennen, ein ganz normaler Teil eines kreativen Prozesses ist, ganz egal, ob es sich um Produktentwicklung, einen Podcast oder einen Newsletter handelt

warum es wichtig ist, wohlwollend sich selbst gegenüber zu sein – auch und vor allem als Selbstständige*r

was wir tun können, um gute Arbeit zu leisten – ohne über unsere Grenzen zu gehen

Lass uns mit unserer „Prokrastination“ verbünden, statt ständig gegen sie anzukämpfen.

Kämpfen ist anstrengend, und, wenn wir ehrlich sind, ist noch nie jemand dadurch produktiver geworden, dass er oder sie zu sich gesagt hat:

„Jetzt reiß dich doch mal zusammen und hör auf zu prokrastinieren!“

Angst vor Prokrastination?

Geht es nur mir so oder haben die Marketing- und Businessmenschen alle eine Riesenangst davor zu „prokrastinieren“?

Ich glaube, dass – nicht nur, aber zu einem großen Teil – durch Social Media die toxische Hustle Culture zur neuen Normalität geworden ist. Ich erzähle dir ja nichts Neues, wenn ich dir sage, dass es normal geworden ist, 24/7/365 zu arbeiten.

Pausen, Nichtstun, Langeweile oder eben Prokrastination wirken da fast schon bedrohlich.

Inkubation statt Prokrastination

Dabei vergessen wir eine wichtige Sache: Für unsere Selbstständigkeit im Allgemeinen und Marketing im Besonderen brauchen wir Kreativität.

Wir brauchen coole Ideen und witzige Umsetzungen. Wir brauchen Überraschungen und Humor. Wir brauchen neue Wege und geniale Texte.

Doch Kreativität gibt es nicht ohne Inkubation – die Phase, in der Ideen ruhen, schlafen, wachsen, reifen dürfen. Wir können in einem kreativen Prozess die Inkubationsphase nicht überspringen, streichen oder abkürzen. Sie gehört dazu.

Und deshalb ist es völlig normal,

wild zu brainstormen – ohne etwas davon umzusetzen

Ideen zu haben – und sie erst einmal nicht weiterzuverfolgen

Texte für den Blog oder Newsletter anzufangen – und sie erst einmal liegen zu lassen, ohne sie gleich fertigzustellen

In der Kreativität gibt es keine Garantie. Und wir sind keine Maschinen, die taktgenau Ergebnisse ausspucken. Wir sind Menschen.

Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir freundlich zu uns sind, wenn wir nicht so können, wie es die Marketingcoaches auf Instagram von uns wollen.

Jeden Tag posten.

Jede Woche bloggen.

Alle drei Monate launchen.

Dieses Tempo ist für die meisten Menschen unrealistisch. Und vor allem ist es meistens nicht mit dem kreativen Prozess vereinbar.

Die innere Kritikerin ist … wichtig

Einen ebenso schlechten Ruf wie die Inkubationsphase hat auch die innere Kritikerin.

„Mein Problem ist auch, dass ich immer denke: Es geht noch besser. Deshalb veröffentliche ich nichts“, sagte die Kundin im Beratungsgespräch. „Was kann ich gegen die innere Kritikerin tun?“

Auch das ist etwas, was in den letzten Jahren zum Trend geworden ist: die Skepsis gegenüber kritischen Stimmen.

Ich glaube, wir sollten das dringend differenzieren:

Kritische Stimmen sind wichtig. Sie sind es, die aus einem doofen Produkt ein gutes Produkt machen. Oder einen okayen Text zu einem sensationellen. Bevor ein Buch veröffentlicht wird, geht es erst einmal ins Lektorat, und auch ein Designprozess hat mehrere Korrekturschleifen.

Texte, Bilder, Videos, Websites oder Produkte kritisch zu betrachten, ist keine Prokrastination. Feilen, schleifen, auseinandernehmen und neu zusammensetzen gehören genauso zur Kreativität wie brainstormen, loslegen und umsetzen. Die innere Kritikerin ist ein wichtiger Teil des Prozesses.

Gleichzeitig können uns kritische Stimmen lähmen. Dann nämlich, wenn sie nicht einfach nur Teil eines kreativen Prozesses sind, sondern den gesamten kreativen Prozess dominieren. Wenn vor lauter Kritisieren kein Platz mehr bleibt für das Wilde, das Chaos und das Spielerische. Diese kritischen Stimmen sind nicht konstruktiv, sondern destruktiv.

Wie wir das eine von dem anderen unterscheiden können:

Konstruktive kritische Stimmen sind konkret, zum Beispiel „Dieses Kapitel ist zu kurz. Ich glaube, es müsste noch zwei Seiten länger sein.“

Konstruktive kritische Stimmen sind optimistisch und offen für Möglichkeiten, zum Beispiel „Irgendwas stimmt hier nicht an dem Text. Ich könnte mal x, y oder z probieren. Vielleicht hört es sich dann besser an.“

Destruktive kritische Stimmen sind allgemein und haben oft keinen klaren Bezug, zum Beispiel „Der Text ist total kacke.“

Destruktive kritische Stimmen wollen oft die Zukunft vorhersagen – pessimistisch: „Das wird doch nie was!“, „Das wird doof!“

Wie wir gute Arbeit leisten – ohne über unsere Grenzen zu gehen

Und wie können wir nun trotz Inkubation und kritischer Stimmen gute Arbeit leisten und produktiv sein, ohne in die toxische Hustle Culture abzudriften?

Ich habe drei Vorschläge:

Indem wir uns realistische Ziele setzen. Das Motto „Dream Big!“ ist – dank Gender Care Gap – für viele selbstständigen Frauen oft eine selbstausbeuterische Angelegenheit. Wer für den Großteil der Care-Arbeit verantwortlich ist, wird nicht gleichzeitig ein Imperium aufbauen können. Das ist auch kein „falsches Mindset“, sondern die Lebensrealität vieler Frauen, die in ihrem Leben nicht die Strukturen vorfinden, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Ziele zu verfolgen.

Indem wir uns mit unserem Körper verbünden, statt gegen ihn zu arbeiten, und auf unseren Chronotyp, die Jahreszeiten oder unseren Menstruationszyklus achten.

Gerade das zyklische Arbeiten ist etwas, was meine kreative Arbeit nachhaltig verändert und bereichert hat. Diese Onlinekurse sind zum Beispiel alle durch zyklisches Arbeiten entstanden.

Und schließlich: Indem wir uns in Vertrauen üben und jede Phase des kreativen Prozesses annehmen – so, wie sie ist. Das wilde Brainstormen, das chaotische Konzeptionieren, das geordnete Strukturieren, das produktive Arbeiten, das kritische Überprüfen, das Schleifen, Aussortieren und Eliminieren. Alles hat seinen Sinn. Alles gehört dazu. Alles ist wichtig.

Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke?

Drei Jahre kein Instagram 🎂

Kein Instagram seit drei Jahren als Selbstständige: Das habe ich über Inspiration, Produktivität, Beziehungen und mentale Gesundheit gelernt.

Am 27. August 2020 – also vor genau drei Jahren – habe ich das letzte Mal etwas auf Instagram gepostet.

Wenn mir heute andere Selbstständige erzählen, dass sie überlegen, „was sie auf Insta posten sollen“ oder „wie ihre Ads besser laufen“, fällt es mir wieder ein. „Stimmt“, denke ich mir dann, „diese Themen haben dich früher auch immer die ganze Zeit beschäftigt.“

Es kommt mir wie eine Ewigkeit, ja, wie ein anderes Leben vor, als ich noch auf Social Media war und mir über Reels, Werbeanzeigen oder Karussellposts Gedanken gemacht habe. Und inzwischen hat sich so viel in meinen Ansichten über das Selbstständigsein geändert, dass ich unbedingt davon erzählen will.

Drei Jahre kein Instagram – das habe ich gelernt

… über Inspiration

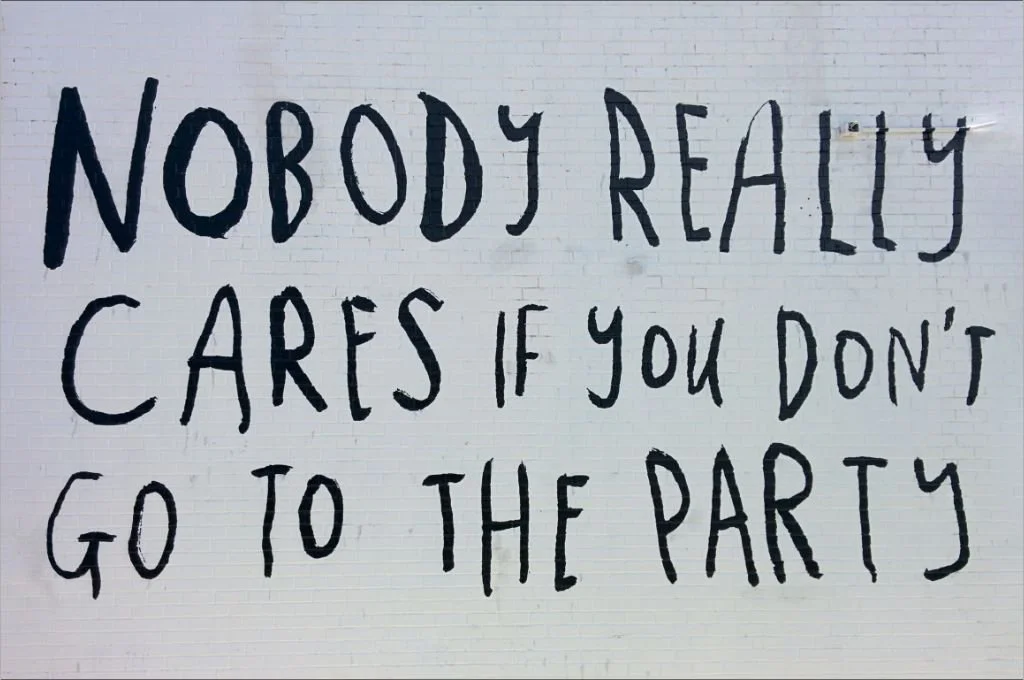

Wir denken, dass wir so viel verpassen, wenn wir nicht auf Social Media sind. Dabei brauchen wir so viel weniger Inspiration, als wir glauben.

Ein guter Gedanke, eine gute Idee oder ein gutes Konzept reicht völlig, um uns ins Tun zu bringen.

Wir brauchen nicht die Flut an Tipps, Tricks, Hacks und Zitaten, die wir auf Instagram bekommen. Diese Flut inspiriert uns nicht, sie lähmt uns. Sie sorgt eher dafür, dass wir abstumpfen und zu einem Zombie mutieren, der einfach nur von Post zu Post scrollt, ohne sich ernsthaft auf einen Gedanken einzulassen.

Auch ohne Instagram gibt es genug Quellen für Inspiration: Bücher, Blogartikel, Gespräche, Empfehlungen, Museen, Ausstellungen, Podcasts, Reisen, Musik und … uns selbst.

… über Produktivität

Die Produktivität, die auf Social Media zelebriert wird, ist die toxische Hustle Culture.

Schaut her, wie ich um 5 Uhr morgens aufstehe. Schaut her, wie ich meine Morgenroutine pflege. Schaut her, wie ich an meinem neuen Produkt arbeite. Schaut her, wie entspannt ich meine Mittagspause gestalte. Schaut her … Schaut her … Schaut her …

Dabei gibt es ein großes Missverständnis:

Produktives Arbeiten braucht nicht die Abwesenheit von Pausen. Produktives Arbeiten braucht die Abwesenheit von Störungen.

Wir können nur dann produktiv sein, wenn wir über einen längere Zeit ungestört arbeiten können:

ohne Pushbenachrichtigungen

ohne das ständige Checken, was es Neues auf Social Media gibt

ohne Posten darüber, wie wir gerade arbeiten

Produktivität findet nur selten öffentlich auf Social Media statt, sondern meist hinter verschlossenen Türen. Sobald ich über meine Arbeit auf Social Media erzähle, unterbreche ich meine Arbeit und bin vermutlich nicht mehr produktiv.

… über Beziehungen

Es ist nicht normal, jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun zu haben, wie es auf Social Media möglich ist. Unser Hirn ist nicht dafür gemacht, so viele Kontakte zu haben. Wir stoßen an eine kognitive Grenze.

Wenn wir Einblick in das Leben von hunderten oder gar tausenden von Menschen bekommen, ist das oft nicht bereichernd, sondern belastend.

Die Menschen, die wir persönlich – ob offline oder online – kennen, sind genug.

Wir brauchen nicht hunderte oder tausende Accounts, denen wir folgen. Und erst recht brauchen wir nicht zehn- oder hunderttausend Follower zu unserem Lebensglück.

… über mentale Gesundheit

Algorithmen sind nicht empathisch und soziale Medien sind nicht so konstruiert, dass sie unser Wohlbefinden steigern, sondern den Profit der Plattformbetreiber.

Wir können es mit Achtsamkeit versuchen oder mit Digital Detox, aber die Wahrheit ist: Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es eine separate Berufsgruppe (die sogenannten Attention Engineers), deren alleinige Aufgabe es ist, Erkenntnisse der Psychologie zu nutzen, um Social-Media-Plattformen so zu gestalten, dass sie maximal süchtig machen.

Wie sollte ein Individuum jemals dagegen ankommen? Es liegt nicht an uns, wenn es uns nicht gelingt, gesund zu bleiben, während wir Social Media nutzen.

… über Authentizität

Wie authentisch können wir im Marketing sein, wenn wir das machen, was alle anderen auch tun? Wie können wir „wir selbst“ sein, wenn wir uns zu bestimmten Plattformen zwingen?

Wenn wir Social Media nicht mögen, können wir dennoch posten, Reels drehen und livegehen, doch wie können wir die richtigen Menschen damit anziehen, wenn wir selbst nur eine Rolle spielen?

… über Prioritäten

Wir können Social Media vom Ende aus betrachten und uns fragen:

Wie würde ich am Ende meines Lebens über die sozialen Medien denken?

Würde ich es bereuen, dass ich zu wenige Likes oder Follower hatte? Würde ich denken „Hätte ich doch mehr Selfies gepostet!“ oder „Hätte ich doch öfter Beiträge von Fremden im Internet kommentiert!“ oder „Wäre meine Interaktionsrate auf Insta bloß höher gewesen!“?

Oder würde ich es bereuen, zu wenig Zeit mit dem verbracht zu haben, was mir wirklich wichtig ist? Würde ich es bereuen, dass ich mich über Jahre zu etwas gezwungen habe, was ich gar nicht wollte?

… über Leichtigkeit

Leben und Arbeiten ohne Social Media heißt nicht unbedingt, dass alles „leicht“ ist. Arbeiten ohne Social Media ist immer noch Arbeit. Manchmal sogar sehr viel Arbeit. Und manche Tage fühlen sich auch ohne Social Media schwer und anstrengend an.

Doch das ist nicht weiter tragisch, denn entscheidend ist eine Balance. Eine Balance aus Anspannung und Entspannung, aus Herausforderung und Komfortzone, aus außen und innen, aus mit anderen und für sich.

Nicht Leichtigkeit, sondern diese Balance sorgt dafür, dass wir auch langfristig gesund bleiben und zufrieden in unserer Selbstständigkeit sind. Sich ständig außerhalb der Komfortzone aufzuhalten, ist das Anstrengende – nicht wenn es hin und wieder anstrengende Tage gibt.

… übers Genug-Sein

Über diese Fragen lohnt es sich nachzudenken:

Wann habe ich genug gearbeitet?

Wann habe ich genug Marketing gemacht?

Warum bin ich genug?

Soziale Medien lassen uns glauben, dass das, was wir tun, nie genug ist, dass wir nie genug sind. Doch das stimmt nicht. Wir können unser persönliches „Genug“ definieren. Wir können unser Gefühl fürs Genug-Sein zurückerobern, indem wir Social Media verlassen und vielleicht sogar unsere Social-Media-Kanäle löschen.

Vielleicht interessiert dich auch:

Wie du einen Onlinekurs ohne „Höher, schneller, weiter“-Denke erstellst

Dies ist ein Gastartikel von Katharina Grad. Als Medienpädagogin und E-Learning-Coach begleitet Katharina Grad Selbstständige dabei, Onlinekurse bewusst, achtsam und menschlich zu erstellen. Im Gastartikel geht es darum, wie Selbstständige Onlinekurse ohne die „Höher, schneller, weiter“-Denke erstellen können.

Dies ist ein Gastartikel von Katharina Grad. Als Medienpädagogin und E-Learning-Coach begleitet Katharina Grad Selbständige dabei, Onlinekurse bewusst, achtsam und menschlich zu erstellen. Ihr liegt es am Herzen, Wissen nachhaltig weitergegeben wird und Lernen zu einer angenehmen Erfahrung zu machen. Dafür hat sie ihr Slow-eLearning-Konzept entwickelt, das auf der Idee der Slow-Bewegung aufbaut: einer bewussten Entschleunigung zu Gunsten der Qualität.

Ich bin ein bisschen wie Hermine Granger.

Ok. Sogar ziemlich viel.

Ich liebe es zu lernen.

Das ist für mich eine der schönsten Sachen auf dieser Welt.

Wenn ich etwas lernen kann, habe ich die Möglichkeit, anders auf die Welt zu blicken, mein Verständnis für die Dinge zu erweitern oder auf einmal Sachen selber zu können, von denen ich vorher nur geträumt habe.

Für diese Art von Lernen ist „höher, schneller, weiter“ ein Problem, weil es das Verstehen, Behalten und Anwenden der Lerninhalte erschwert.

Warum das so ist, erkläre ich dir in diesem Artikel.

Anschließend zeige ich dir, wie du dein Wissen mit einem Onlinekurs nachhaltig weitergeben kannst.

So kannst du das in den Vordergrund stellen, worauf es wirklich bei einem nachhaltigen Lernprozess ankommt: dass die Lernenden auch etwas mit dem anfangen können, was sie neu lernen. Damit es nicht nur leere Informationsbrocken bleiben, sondern dass das Gelernte in ihrem Alltag spürbar wird.

Wie sieht „höher, schneller, weiter“ bei einem Onlinekurs aus?

„Höher, schneller, weiter“ ist das Streben nach immer mehr.

Immer mehr erreichen; immer bessere Ergebnisse erzielen; mehr Umsatz machen; schneller und effizienter arbeiten.

Dadurch entsteht Stress.

Stress, dass es so, wie es ist, nicht gut genug ist. Dass unsere Leistung nicht gut genug ist.

„Höher, schneller, weiter“ ist das Gefühl, immer mehr machen zu müssen.

Der Fokus wird eng und richtet sich nur noch auf das vermeintliche Ziel.

Es entsteht ein Tunnelblick. Wir sehen nur noch, was wir unbedingt erreichen wollen. Nein, erreichen müssen!

Bei einem Onlinekurs kann sich „höher, schneller, weiter“ auf verschiedene Weisen zeigen.

Möglichst viel Inhalt

„Höher, schneller, weiter“ kann der Versuch sein, möglichst viele Inhalte in einen Kurs zu packen, um den umfassendsten Kurs zu einem Thema zu erstellen.

Frei nach dem Motto „Viel hilft viel“ wird dabei alles, was auch nur entfernt mit dem Kursthema zu tun hat, in den Onlinekurs hineingenommen.

Bei so einer Masse an Informationen geht der rote Faden sehr schnell verloren, weil sich das Thema in verschiedenste Richtungen auffächert.

Lernende verlaufen sich leicht in dem Themen-Dschungel und können nur schwer unterscheiden, welche Informationen jetzt für sie wirklich wichtig sind.

Zusätzlich steigt dadurch die Gefahr, dass das Gehirn die vielen neuen Informationen nicht richtig einordnen kann, da der notwendige Überblick über das Thema fehlt.

Die Folge: Die Lernenden können sich später nur sehr schlecht an die Kursinhalte erinnern und es fällt ihnen schwer, das Wissen anzuwenden, weil sie gar nicht so recht wissen, was sie davon brauchen.

Möglichst schnell fertig

„Höher, schneller, weiter“ kann auch der Versuch sein, mit dem Onlinekurs möglichst schnell fertig zu werden. So wenig Zeit wie möglich mit der Erstellung zu verbrauchen.

Mit einem gut skalierbaren Angebot soll damit schnell passives Einkommen generiert werden.

Bei der Kurserstellung wird dabei ein bestimmtes Thema ausgewählt und dann eine Information an die nächste gereiht.

Vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu, eine kurze Aufgabe in einem Workbook. Und schon geht es weiter zum nächsten Thema.

Wenn der Kurs möglichst schnell fertig werden soll, ist nicht die Zeit da, die Inhalte mit der notwendigen Tiefe aufzubereiten und auf die Schwierigkeiten der Lernenden einzugehen.

Das Kursthema wird zwar oberflächlich weitergegeben, aber es fehlt das, was es wirklich greifbar macht und wodurch Zusammenhänge deutlich werden.

Für die Lernenden ist es dadurch schwierig, die neuen Informationen gut zu verstehen und auf ihre individuelle Situation zu übertragen.

Am Ende des Kurses verfügen sie zwar theoretisch über das notwendige Wissen – wissen aber nicht, was sie damit anfangen sollen.

Möglichst schnell Lernergebnisse

„Höher, schneller, weiter“ kann auch der Versuch sein, die Lernenden unter dem Deckmantel der Motivation möglichst schnell zu einem Lernziel bringen zu wollen.

Dazu wird in möglichst kurzer Zeit eine Unmenge an Inhalten vermittelt.

Gleichzeitig haben solche Kurse auch oft einen sehr straffen Zeitplan, der die Lernenden antreibt, schneller zu machen (zum Beispiel durch sehr eng getaktete Live-Termine).

Dabei schränken Stress und Druck unsere kognitiven Ressourcen ein.

Unser Gehirn beschäftigt sich mit der wahrgenommenen Bedrohung, wie beispielsweise dem Zeitmangel – und die Kapazität fürs Lernen wird geringer.

Zusätzlich kann unser Gehirn nur eine bestimmte Menge an Informationen auf einmal verarbeiten. Der Rest wird gleich in den mentalen Papierkorb geschmissen.

Um sich langfristig etwas Neues zu merken, reicht es auch nicht, sich die Sachen einmal anzuschauen. Vielmehr müssen sich die Lernenden damit auseinandersetzen und die Inhalte wiederholen oder anwenden.

Dafür ist aber in solchen Kursen kaum Zeit vorgesehen, was dafür sorgt, dass das, was gelernt wird, auch schnell wieder vergessen ist.

Das alles kann für viel Frust bei den Lernenden führen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie diesen Kurs weiterempfehlen.

Durch „höher, schneller, weiter“ verschwindet das, was einen nachhaltigen Wissenstransfer ermöglicht.

Es fehlt der Raum für eine tiefe, individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema.

In der Musik heißt es: Musik ist das, was zwischen den Tönen passiert.

Beim Lernen ist es ähnlich: Lernen ist das, was zwischen den neuen Informationen geschieht.

Ein nachhaltiger Wissenstransfer ist viel mehr als die Weitergabe von Informationen.

Nachhaltiges Lernen heißt, Wissen so weiterzugeben, dass du damit auch wirklich etwas anfangen kannst.

Dass in deinem Leben durch das neue Wissen eine Veränderung spürbar wird, weil du es verstehst und auch anwenden kannst.

Um einen nachhaltigen Wissenstransfer zu ermöglichen, lohnt es sich, bewusst aus dem „Höher, schneller, weiter“-Hamsterrad auszusteigen und einen langsameren Weg zu wählen.

Mir ist bewusst, dass ‚langsam‘ im deutschen Sprachgebrauch eher negativ besetzt ist, gerade von den Menschen, die nach „höher, schneller, weiter“ streben.

In diesem Text verwende ich deshalb den Begriff ‚Langsamkeit‘ auch als bewussten Gegenpol zu „höher, schneller, weiter“.

Langsamkeit ist für mich eine Einstellung: Du entscheidest dich dafür, das, was du tust, bewusst und achtsam zu tun. In der Zeit, die es eben braucht.

Ganz im Sinne der Slow-Bewegung (wie bei Slow Food oder Slow Life) geht es um eine bewusste Entschleunigung zu Gunsten der Qualität.

Daher nenne ich diese Art von Langsamkeit für die Onlinekurs-Gestaltung auch Slow-eLearning.

Was heißt es, einen Onlinekurs langsam zu gestalten?

Langsamkeit bedeutet hier ein grundlegendes Umdenken:

Weg von einer reinen Informationsweitergabe hin zur Ausrichtung auf ein tiefes Verstehen, ein langfristiges Behalten und eine individuelle Anwendung der Kursinhalte.

Langsamkeit bedeutet zuallererst, eine bewusste Entscheidung für einen Onlinekurs zu treffen.

Zu überlegen, ob du gerade die Zeit und Energie hast, einen Onlinekurs so zu gestalten, dass er die Lernenden nicht einfach nur für eine Zeit lang beschäftigt, sondern ihnen wirklich weiterhilft.

Eine bewusste Entscheidung für einen Onlinekurs ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Zeit, die andere Menschen aufwenden, um sich mit unseren Sachen zu beschäftigen.

Auf diese Weise können wir wertschätzend mit der Zeit anderer umgehen und damit auch Asteya in unserer Selbständigkeit praktizieren.

Langsamkeit bedeutet auch, die Lernenden mit ihren Bedürfnissen in den Vordergrund zu stellen.

Die Aufgabe eines Onlinekurses ist es, die Lernenden von einer bestimmten Ausgangssituation abzuholen und sie zu einem Lernziel zu begleiten – statt: alle Informationen zu einem Thema zur Verfügung zu stellen.

Wenn du weißt, welches Vorwissen die Lernenden mitbringen und was sie mit dem Kurs erreichen wollen, dann hilft dir das, die relevanten Informationen für deinen Onlinekurs auszuwählen.

Die Lernenden mit ihren Bedürfnissen in den Vordergrund zu stellen bedeutet auch, die Zeit zwischen den neuen Informationen genauso wertzuschätzen und aktiv zu gestalten wie den Informationsinput selbst.

Im Dazwischen ist der Raum für Übungen, Beispiele, Wiederholungen, Anwendungsaufgaben oder Impulse, die zum Nachdenken anregen.

Oder auch einfach Zeit, um die neuen Informationen ankommen zu lassen. Sie im Kopf auszuprobieren und sich mit ihnen vertraut zu machen.

Du kannst die Lernenden dabei unterstützen, sich individuell mit den Kursinhalten auseinanderzusetzen. Und sie können für sich selbst überprüfen, inwiefern das Gelernte für sie und ihre Situation stimmig ist.

Langsamkeit bedeutet, die Kursinhalte sorgfältig zu erstellen und auszuwählen.

Für dich heißt das, die Formate und Medien zu nutzen, mit denen du gut kommunizieren kannst.

Schreibe, wenn du gerne schreibend dein Wissen weitergibst.

Erstelle Videos, wenn du dich dabei wohlfühlst, in eine Kamera zu sprechen.

Oder variiere die Formate so, wie es sich für dich stimmig anfühlt und es für dein Thema passt.

Genauso, wie du auch schreibend sichtbar werden kannst, kannst du auch schreibend einen Onlinekurs erstellen.

Texte, Videos oder Workbooks sind nur Hilfsmittel, mit denen du dein Wissen weitergeben kannst.

Viel entscheidender als das Format ist die Qualität deiner Inhalte.

Dazu gehört:

ein klarer roter Faden

eine durchdachte Wortwahl

der notwendige inhaltliche Tiefgang mit Fokus auf das Thema

alle Informationen gut zu recherchieren und auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Mit sorgfältig erstellten Materialien erleichterst du es den Lernenden, dein Thema zu verstehen, weil sie sich so direkt zu den wichtigen Informationen und Zusammenhängen finden.

Langsamkeit bedeutet, gut auf dich zu achten.

Einen Onlinekurs zu erstellen, kann ganz schön fordernd sein und auch einiges an Zeit und Energie in Anspruch nehmen.

Genauso wie du auf die Bedürfnisse der Lernenden achtest, behältst du auch deine eigenen Bedürfnisse gut im Blick.

Zum Beispiel, indem du genug Zeit für die Kurserstellung einplanst.

Es kann auch hilfreich sein, während du an deinem Onlinekurs arbeitest, liebevoll mit inneren Antreibern und Kritikern umzugehen, die versuchen, dich wieder in das „Höher, schneller, weiter“-Hamsterrad hineinzuschubsen.

Einen langsameren Weg zu wählen, kann sich erst einmal seltsam und fremdartig anfühlen, weil wir von so vielen Seiten von „höher, schneller, weiter“ umgeben sind, aber es lohnt sich.

Diese positiven Effekte hat Langsamkeit für deinen Onlinekurs

Wenn du deinen Onlinekurs mit dieser Art von Langsamkeit erstellst, holst du deine Lernenden genau da ab, wo sie gerade stehen, und begleitest sie Schritt für Schritt zu ihrem Lernziel.

Anstatt sie mit einer Informationsflut zu überrollen, bekommen sie in deinem Onlinekurs nach und nach die Infos, die sie wirklich brauchen.

Dadurch wird es leichter, dem Kursverlauf zu folgen und die Inhalte zu verstehen.

Sie werden dabei begleitet, sich mit dem Neuen auseinanderzusetzen und herauszufinden, wie sie das Gelernte umsetzen und anwenden können.

Das Gedächtnis ist weder im Stress-Modus durch Zeitdruck noch überlastet durch ein Zuviel an Informationen, sondern arbeitet im eigenen Rhythmus.

So kann in deinem Onlinekurs Raum entstehen.

Raum für eine echte Auseinandersetzung mit den Kursthemen.

Raum für Verstehen.

Raum für Nachdenken.

Raum für Veränderung und Entwicklung.

Statt die Menschen einfach nur mit Informationen zuzuballern, die sie kurze Zeit später wieder vergessen haben, können so Onlinekurse entstehen, die das Leben von Menschen bereichern.

Statt sie nur für eine gewisse Zeit zu beschäftigen, können sie dabei helfen, eine tatsächliche Veränderung zu erreichen.

Aber dafür brauch ich doch unendlich viel Zeit, oder?!

Tatsächlich ist oft das Gegenteil der Fall.

Wenn du erstmal einen Schritt zurücktrittst, und dein Onlinekurs-Projekt bewusst und achtsam angehst, dann brauchst du dadurch unterm Strich sogar oft weniger Zeit, weil du

durch eine klare Kursstruktur genau weißt, was in den Onlinekurs hinein kommt und gut den Überblick behältst.

nur Materialien erstellst, die den Lernenden auf dem Weg zu ihrem Lernziel weiterhelfen.

genug Kapazitäten hast, den Onlinekurs konzentriert und in Ruhe bewusst zu gestalten.

Genau wie Hermine Granger bin ich davon überzeugt, dass Wissen und Lernen etwas Wunderbares sind.

Fangen wir also an, Onlinekurse langsam, bewusst, achtsam und menschlich zu erstellen und uns aus dem „Höher, schneller, weiter“-Hamsterrad zu befreien.

Dann ist mit deinem Onlinekurs eine Veränderung möglich. Durch das, was du Gutes in diese Welt weiterzugeben hast.

Ein kritischer Blick auf das Female Empowerment auf Social Media

Wie feministisch sind die üblichen „Female Empowerment“-Posts auf Social Media? The answer may (not) surprise you: Bedingt. In diesem Blogartikel geht es um die widersprüchlichen und problematischen Botschaften der Girlbosse auf Instagram und Co.

In knapp einem Monat ist internationaler Weltfrauentag.

Und wie immer wird – neben wichtigen Anliegen, Aktionen, Impulsen und Statistiken – eine Menge gefährlicher Blödsinn im Namen des „Female Empowerment“ verbreitet.

Oft (und insbesondere) von Coaches.

Für mich gehört das zu den Hauptwidersprüchen der hippen Girlboss-Female-Empowerment-Selbstverwirklichungsbubble:

Wir tun so, als wäre uns die Stärkung von Frauen eine Herzensangelegenheit – doch unsere Handlungen sprechen eine andere Sprache.

Hier eine lange Liste von Begriffen, Bildern, Botschaften und Handlungen, die dem Anliegen der Female-Empowerment-Bewegung schaden – und abschließend ein paar Ideen, wie wir es besser machen können.

#1 Die Sprache im Female Empowerment

Alles fängt mit der Sprache an.

Powerfrau

Karrierefrau

Fempreneur

Bosslady

Ladyboss

Working Mum

Mumpreneur

Mompreneur

SHEO

Diese Begriffe mögen nett oder sogar als ein Kompliment gemeint sein, doch sie zeigen ganz deutlich:

Wenn Frauen oder Mütter arbeiten oder sich selbstständig machen, ist das immer noch eine Abweichung von der Norm und sollte extra betont werden. Als wären wir immer noch ganz verwundert darüber, wenn Frauen Karriere machen oder Mütter arbeiten.

In der Linguistik nennt man das eine konversationelle Implikatur: Wir sagen zwar nicht explizit, dass es „nicht normal“ ist, dass Frauen arbeiten oder Karriere machen, aber wir meinen das stillschweigend mit.

Das liegt an den sogenannten Konversationsmaximen, die der Sprachphilosoph H. P. Grice 1967 „entdeckt“ hat. Im Fall von „Powerfrau“ oder „Karrierefrau“ gilt die Maxime der Relevanz. Wäre es nicht relevant, die „Power“ oder „Karriere“ extra zu betonen, würden wir es gar nicht erst so formulieren.

Wie im Grice’schen Beispiel vom Kapitän und dem Maat.

Der Kapitän schreibt ins Logbuch: Heute, 11. November, der Maat ist betrunken. Der Maat liest den Eintrag, wird wütend und schreibt seinerseits: Heute, 12. November, der Kapitän ist nicht betrunken.

Die Implikatur ist klar: Normalerweise ist der Kapitän betrunken, doch heute – es geschehen noch Zeichen und Wunder – mal nicht!

Die Maxime der Relevanz greift auch, wenn wir sagen:

Heute war das Essen in der Mensa mal lecker.

Oder:

Heute hat Michael mal selbst das Klo geputzt.

Wir implizieren mit diesen Sätzen, dass der Normalfall ein ganz anderer ist. Deshalb sind auch solche Begriffe wie „Frauenfußball“ bescheuert. Und deshalb tut sich die Female-Empowerment-Bewegung keinen Gefallen damit, von „Powerfrauen“, „Karrierefrauen“ und Co. zu sprechen.

Wie absurd diese Wörter eigentlich sind, merken wir spätestens, wenn wir das männliche Pendant bilden:

Powermann

Karrieremann

Manpreneur

Bosssir

Sirboss

Working Dad

Dadpreneur

HEO

Diese Begriffe gibt es nicht, weil es für Männer „normal“ ist, „Power“ zu haben oder Karriere zu machen. Und weil die Frage, ob ein Mann Kinder hat, in einer Gesellschaft, in der Mütter immer noch einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen, zu vernachlässigen ist.

Deshalb ist es auch so witzig, wenn der Satire-Account „Man who has it all“ twittert:

Working husband? How do you keep your energy levels up? Jack, age 28 „I keep an almond in my coat pocket“. Inspirational.

Mindestens genauso problematisch ist die Verniedlichung von Frauen mit Begriffen wie

Girlboss

Bossbabe

Girlpreneur

Girlpower

„Girlboss“ geht auf „Nasty Gal“-CEO Sophia Amoruso zurück, die den Begriff mit ihrem gleichnamigen Buch 2014 in die Welt gebracht hat.

Doch was sagen Begriffe wie „Girlpower“ und Co. überhaupt aus?

Vielleicht: „Keine Angst, ich werde mit meiner ‚Power‘ das Patriarchat schon nicht zum Einsturz bringen. Schließlich bin ich ja nur ein kleines Mädchen.“

Oder: „Ich bin nur ein ‚Girl‘ und will ein bisschen ‚Boss‘ spielen.“

Inzwischen hat es sich zum Glück auch ein Stück weit „ausgegirlbosst“. Während Anfang 2017 der Begriff „Girlboss“ im Urban Dictionary noch so erklärt wurde:

A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knows her worth and won't accept anything less. […] She is empowering and inspiring to those around her. She kicks ass!

Heißt es bereits 2021 und 2022:

A person who co-opts popular feminist “girl power” rhetoric as a way to virtue signal to other neoliberals and shield themselves from criticism.

Oder:

Someone who is lauded by themselves or others as a feminist icon, despite not typifing feminism in many ways or sometimes being unpleasant and unethical in a way that is antithetical to feminism.

Von „empowering“ (2017) zu „gegensätzlich zum Feminismus“ (2022) in nur fünf Jahren – wie konnte das passieren?

#2 Die Ästhetik im Female Empowerment

Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir zuvor über die Botschaften sowie über die Bilder und Ästhetik sprechen, die manchmal im Namen der Girlboss-Mumpreneurs-Female-Empowerment-Bewegung verbreitet wird.

Geben wir den Begriff „Girlboss“ in Fotodatenbanken wie Canva ein, sehen wir zu 95% einen ganz bestimmten Typ Frau.

Weiß.

Jung.

Schlank.

Gestylt.

Reine Haut.

Volles Haar.

Stilvoll gekleidet.

Ein typisches „Girlboss“ laut Canva: jung, schlank, schön.

Eine heile, glorifizierte, pastellige Welt aus Apple-Gerät, duftenden Blumensträußen, Kaffeebechern und Terminplanern (denn ein Girlboss ist busy!).

Ein typischer „Workplace“ eines „Girlboss“: Laptop, Blumen, Pastell.

Wen sehen wir auf prototypischen Girlboss-Bildern nicht oder vergleichsweise selten? Richtig: Women of Colour, Muslimas, Transfrauen, Frauen jenseits der 50 oder Vielfalt von Frauenkörpern.

Was findet auf den prototypischen Girlboss-Bildern üblicherweise nicht statt? Richtig: der meist unglamouröse Alltag von Frauen, die sich selbstständig machen und dabei mit diversen Gender Gaps zurechtkommen müssen.

#3 Botschaften im Female Empowerment

Die typischen Bilder der Selbstverwirklichungsbubble stehen für einen weißen, wohlhabenden „Feminismus“ und haben mit der Realität der meisten Frauen nur wenig zu tun.

Nicht selten legen sie einen so starken Fokus auf „Good Vibes Only“, sodass ihre „positiven“ Botschaften ins Toxische gehen und Herausforderungen, Probleme, Rückschläge grundsätzlich ignorieren.

Vor allem aber passen diese Bilder zu der Kernbotschaft, die im Namen des Female Empowerment verbreitet wird:

Du kannst super erfolgreich werden, wenn du nur hart genug (an dir) arbeitest und dabei stets positiv bleibst.

Sheryl Sandberg hat diese neoliberale Message im Namen der Frauenbewegung 2013 in die Welt gesetzt.

In ihrem Buch – mittlerweile ein Bestseller und Klassiker – „Lean in. Frauen und der Wille zum Erfolg“ schreibt Sandberg sinngemäß:

„Wenn Frauen hart arbeiten und mutig sind, können sie alles erreichen, was sie sich vornehmen.“

Hört sich erst einmal gut an, ist bei näherem Hinsehen aber nur ein unreflektierter Worthaufen, der stark nach Privilegien riecht.

Sheryl Sandberg, die bis Herbst 2022 COO von Facebook war, hat ein geschätztes Vermögen von 1,5 Milliarden Dollar. Nicht Millionen, MILLIARDEN. Und vermutlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage:

Einer weißen, reichen Frau kommen solche Sätze leichter über die Lippen als beispielsweise Alleinerziehenden, deren Zeit, Kraft und finanzielle Ressourcen nun einmal beschränkt sind. Oder Schwarzen Frauen, die täglich Diskriminierungserfahrungen machen.

Für die meisten Frauen dieser Erde gibt es in patriarchalen Strukturen Grenzen. Selbst wer als Frau weiß und glücklich verheiratet ist – sobald Kinder ins Spiel kommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir nach durchgemachten Nächten und dank Gender Care Gap erst einmal nicht sooo leistungsfähig sind.

Überhaupt gehen Female Empowerment und die Hustle Culture, für die vor allem Millenials anfällig zu sein scheinen, erstaunlich oft Hand in Hand.

Häufig das Credo der Selbstverwirklichungsbubble: hustle and grind.

Ein echtes „Girlboss“ meint es ernst und gibt jeden Tag alles.

Trinkt erst Kaffee und rettet dann die Welt.

Macht ständig Selfies von sich bei der Arbeit oder eine Instastory davon, wie sie eine Pause macht.

Die Spitze der Selbstverwirklichungsbubble-Hustle-Bubble ist der 5am Club – ein Konzept, das auf das gleichnamige Buch von Robin Sharma zurückgeht.

Sharmas These:

Frühmorgens, wenn alle schlafen, können wir ungestört unseren Zielen nachgehen. Wir können Sport machen, meditieren, lesen. Morgens um 5 Uhr sind die wertvollsten Stunden. (Dich ruft garantiert niemand an. Selbst der WhatsApp-Gruppenchat des Fußballvereins des Kindes bleibt stumm.) Das Wissen, dass du schon etwas für dich getan hast, wird dich den ganzen Tag beflügeln und dich unglaublich produktiv machen.

Einschlägige Beispiele sind schnell gefunden: Tim Cook steht laut Business Insider um 3:45 Uhr auf. Ehemalige First Lady Michelle Obama um 4:30 Uhr. Tim Armstrong um 5 Uhr. Sergio Marchionne um 3:30 Uhr.

Die Botschaft ist klar: Erfolgreiche Menschen sind Frühaufsteher!

Und so zwingen sich „frischgebackene“ Girlbosses Tag für Tag um 5 Uhr aus den Federn, weil erfolgreiche Menschen nun mal nicht snoozen.

Dass wir in der Leistungsgesellschaft weniger schlafen sollen, um noch mehr zu leisten und noch produktiver zu sein, ist zunächst einmal wenig überraschend: Schlaf ist aus kapitalistischer Sicht völlig wertlos. Denn wer schläft, leistet nichts und kann noch nicht einmal etwas konsumieren.

Die Forschungslage ist allerdings gar nicht so eindeutig, wie die 5am-Befürworter*innen tun.

Es gibt Studien, die belegen, dass Morgenmenschen gesünder sind und länger leben. Es gibt aber auch genauso Studien, die zeigen, dass es nichts bringt, sich zum Frühaufstehen zu zwingen, wenn mensch einen anderen zirkadianen Rhythmus hat. Oder dass es keinen Zusammenhang zwischen der Aufstehzeit und dem sozioökonomischen Status gibt.

Kurz: Wer von sich aus früh wach ist, darf gerne um 5 Uhr aufstehen und meditieren. Wer sich schwer damit tut, wird vermutlich nicht produktiver und leistungsfähiger, sondern durch den Schlafmangel auf Dauer krank werden.

Wem ist mit diesem hustlenden, früh aufstehenden Female Empowerment also geholfen? Na, vor allem Männern.

Denn wenn die Antwort der Female-Empowerment-Bewegung auf die diskriminierenden gesellschaftlichen Strukturen lautet, dass Frauen einfach noch härter arbeiten und noch früher aufstehen müssen, wird sich in absehbarer Zeit nichts an diesen Strukturen ändern.

Und wer Frauen zu 100% die Verantwortung für ihren Erfolg oder Misserfolg überträgt oder alles als eine Frage des „richtigen Mindsets“ darstellt, erzeugt unrealistische Ideale, die Frauen in eine Selbstoptimierungsspirale bringen, sie unter Druck setzen und an sich zweifeln lassen.

Das könnte zum Beispiel so aussehen:

#1 Frau möchte mich selbstständig machen.

#2 Frau entdeckt auf Instagram einschlägige Accounts, die ihr sagen: Für dich ist alles möglich, wenn du hart genug arbeitest!

#3 Frau fühlt sich bestätigt, freut sich und beginnt, hart zu arbeiten und sich den Wecker auf 4:30 Uhr zu stellen.

#4 Nach ein paar Tagen/Wochen/Monaten/Jahren merkt sie: Hmmm, irgendwie ist es nicht so glamourös, wie es bei den „Bossbabes“ immer aussieht. Ich arbeite nicht in einem Büro mit Blick auf eine Skyline, sondern auf der Couch zwischen Wäschebergen und Krümeln der Tiefkühlpizza, die ich mir abends um 23 Uhr noch schnell gegönnt habe. Ich bin durch das frühe Aufstehen erschöpft und hab trotz täglichem Meditieren Streit mit meinem Mann, weil ich nicht als einzige den Haushalt schmeißen will. Und zahlende Kund*innen finde ich nach einem Jahr auch nicht!

#5 Frau scrollt noch einmal durch sämtliche Accounts, denen sie auf Insta folgt, und stellt immer wieder fest: Alle anderen schaffen es doch auch. Es muss an mir liegen. Bei allen anderen sieht es leicht aus. Bei mir ist es schwer. Ich bin das Problem. Mit mir stimmt was nicht.

Das ist der große, traurige Widerspruch des Female Empowerment

Frauen sollen empowered werden, doch durch die einseitigen Botschaften, die auf Social Media wie am Fließband produziert und geteilt werden, bekommen sie immer wieder vermittelt, dass sie nicht gut genug sind.

Zum Beispiel, weil sie nach einer Nacht, in der ihre Kinder gekotzt haben und sie zweimal das Bett komplett neu beziehen mussten, es nicht schaffen, um 5 Uhr aufzustehen, Affirmationen aufzusagen und Tony Robbins zu lesen.

Thanks for nothing, Female Empowerment!

#4 Handlungen im Female Empowerment

Doch am beunruhigendsten ist für mich das sogenannte Pinkwashing.

So wie „Greenwashing“ Methoden meint, sich in der Öffentlichkeit ein klimafreundliches Image aufzubauen, während die Handlungen des Unternehmens in der Realität alles andere als umweltfreundlich sind, meint „Pinkwashing“ ein feministisches Image von Unternehmen oder Unternehmer*innen, während die Handlungen eine ganz andere Sprache sprechen.

Sollten Frauen, die sich Female Empowerment auf die Fahnen schreiben, nicht gerade solidarisch mit anderen Frauen sein?

Möchte mensch meinen. Doch die Praxis sieht alles andere als solidarisch aus.

Das Vereinbarkeitsproblem – der Gender Care Gap – zum Beispiel wird nicht etwa dadurch gelöst, Männer und Väter stärker in die Pflicht zu nehmen und für eine gerechtere Aufteilung der Care-Arbeit einzustehen, sondern durch „Nannys“ und „Putzfeen“.

Als ich 2018 das allererste Mal ein größeres Onlineprogramm buchte, war das einer der ersten Tipps, den ich von etablierten Business-Coaches bekam.

Nicht nur, dass sie für sich selbst entschieden, andere Frauen nicht angemeldet oder in Minijobs als Reinigungskraft zu beschäftigen und sie damit in die Altersarmut zu treiben – sie empfahlen ihren Kund*innen, dasselbe zu tun.

Schließlich können wir Frauen ja nicht gleichzeitig ein Imperium aufbauen und das Klo putzen. Oder?

Seit 2018 sind fünf Jahre vergangen, doch geändert hat sich wenig:

Noch immer geben manche Frauen im Namen des Female Empowerment anderen Frauen den Ratschlag, weniger privilegierte Frauen auszubeuten, um erfolgreich zu sein und ihr individuelles Vereinbarkeitsproblem zu lösen.

Es sei ein altes, veraltetes Modell, schreibt Teresa Bücker pointiert, in dem „Macht bedeutet, die ‚Drecksarbeit‘ an Menschen abzutreten, die nur Zugang zu diesen Arten der Arbeit haben. Und privilegierte Frauen machen in diesem Modell mit. Sie stärken es, statt einzufordern, die Arbeitswelt neu zu organisieren.“ (Quelle)

Das Outsourcen der Care-Arbeit, für die frau nun keine Zeit mehr hat, weil sie sich selbst verwirklichen will, steht also im krassesten Widerspruch zu der Botschaft des Female Empowerment: Frauen zu „ermächtigen“, sie handlungsfähig zu machen, Chancengleichheit zu schaffen und die Einkommensschere zu schließen.

Ähnlich sieht es aus, wenn erfolgreiche Onlineunternehmerinnen Freelancerinnen beschäftigen.

Immer wieder sind es gerade die Unternehmerinnen, die sich medienwirksam „Female Empowerment“ auf die Fahnen und Instaposts schreiben, die ihre eigenen Mitarbeiterinnen aus irgendeinem Grund ausklammern, jeden berechneten Euro in Frage stellen, um jedes Angebot grundsätzlich feilschen und Stundensatzerhöhungen pauschal ablehnen, Wochen ins Land ziehen lassen, bevor sie Rechnungen begleichen.

Außen Girlpower, innen Scrooge.

Wenige Jahre nach „Lean in“ müssen wir also feststellen: Es reicht eben nicht, einzelne Frauen an der Spitze zu sehen, solange frauenfeindliche Strukturen in der Gesellschaft und in Unternehmen existieren. Denn natürlich sind auch erfolgreiche Frauen nicht davor gefeit, Mitarbeitende auszubeuten und toxische Unternehmensstrukturen fortzuführen.

So wie Girlboss Sophia Amoruso, die schwangere Mitarbeiterinnen feuerte und mit Nasty Gal letzten Endes Insolvenz anmeldete.

Oder Audrey Gelman, die mit „Wing“ einen sicheren Coworking-Space für Frauen und nicht-binäre Menschen gründen wollte, der sich dann aber als rassistisch und diskriminierend entpuppte.

Oder Elizabeth Holmes, die in ihrem Unternehmen Theranos eine Kultur der Angst und Geheimhaltung schuf, einige Zeit als erste Selfmade-Milliardärin galt und inzwischen wegen Anlagebetrugs zu elf Jahren Haft verurteilt wurde.

Die Bilanz der (selbsterklärten) Girlbosses ist also ernüchternd. Doch die Spitze der systematischen Ausbeutung von Frauen im Namen von Girlpower sind sogenannte MLMs.

MLM ist die Abkürzung für Multi-Level-Marketing, was auch als „Network-Marketing“ oder „Direktvertrieb“ bezeichnet wird. Die vielleicht bekanntesten Beispiele für MLMs in Deutschland sind Tupperware, Vorwerk (Thermomix), Mary Kay oder die DVAG.

Der Grundgedanke ist, dass Produkte direkt von zufriedenen Kund*innen empfohlen und verkauft werden.

Ganz praktisch sieht das dann so aus:

Deine Nachbarin ruft dich an und lädt dich zu einer Tupperparty ein …

Die Mitschülerin, von der du schon neunzehn Jahre nichts gehört hast, findet dich plötzlich auf Facebook und fragt dich, ob du schon von diesem Nahrungsergänzungsmittel gehört hast, mit dem sie ihren bettlägerigen Cousin dritten Grades wieder zum Laufen gebracht hat …

Eine völlig Unbekannte schreibt dir auf Instagram, dass sie genauso jemanden wie dich sucht und es viele Möglichkeiten für solche Macher-Menschen wie dich gibt, sich selbst zu verwirklichen …

Ein Kumpel faselt auf einmal etwas von Strukturvertrieb und Lebensversicherungen und davon, dass es ganz einfach ist, fünfstellig im Monat zu verdienen …

Die Versprechen der MLM-Bubble sind in der Tat gigantisch.

Wir können völlig flexibel Geld verdienen.

Ganz bequem von zu Hause aus.

Selbst wenn wir siebzehn Kinder und drei Goldfische haben.

Es sind überhaupt keine Vorkenntnisse nötig.

Dafür winken quasi grenzenloses, passives Einkommen, ja finanzielle Freiheit gar – solange der richtige Einsatz gebracht wird.

Dabei ist inzwischen klar, dass der Hauptumsatz bei MLMs nicht durch den Verkauf der Produkte generiert wird, sondern durch das Anwerben von neuen Mitgliedern, die wiederum Produkte verkaufen.

Solche Praktiken sind sowohl in der Europäischen Richtlinie zu unlauteren Geschäftspraktiken (Richtlinie 2005/29/EG) als auch im deutschen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG §16 Abs. 2) nicht erlaubt.

Deshalb wird in MLMs einfach nicht transparent gesagt, dass die Rekrutierung von neuen Mitgliedern im Fokus steht. Fertig ist der durch und durch undurchsichtige „Werde dein eigener Girlboss“-Kuchen.

Denn ja: Natürlich werden durch die Betonung auf Flexibilität und Vereinbarkeit vor allem Frauen angesprochen.

Doch wie Dr. Claudia Groß vom Institute for Management Research der Radboud University Nijmegen zeigt, werden die Selbstverwirklichungs- und Umsatzversprechen nicht eingelöst. Durch die teils illegalen Praktiken, den Missbrauch sozialer Beziehungen und die sektenähnliche Zustände profitieren nur wenige an der Spitze.

Ein Mensch aus 40.000 wird mit MLMs reich.

Ein Mensch aus 2.000 kann mit MLMs ein Nettoeinkommen von 2.500–4.000 erwirtschaften.

Die durchschnittlichen Einkünfte, so Dr. Claudia Groß, liegen bei MLMs aber weit unter dem Mindestlohn.

Daran ändert auch nichts, dass eine Reihe von Celebritys sich positiv über MLMs äußern, als Speaker auf MLMs-Events auftreten oder gleich ganz einsteigen. Tony Robbins, GaryV, Chuck Norris, Jürgen Klopp. Die Liste ist lang.

MLMs sind für nahezu alle Menschen, die mitmachen, ein Verlustgeschäft und ganz sicher nicht die Möglichkeit für Frauen, sich selbst zu verwirklichen und finanziell frei zu werden.

Und weil es so unfassbar traurig ist, dass vor allem Frauen so bewusst und systematisch – oft im Namen des Female Empowerment – getäuscht werden, etwas Comic Relief.

#5 Kapitalismus in pink

Die Female-Empowerment-Bewegung auf Social Media ist also auffällig systemkompatibel. Schließlich müssen sich weder Männer noch Strukturen ändern, sondern wieder einmal wir Frauen.

Wir sind es, die mehr leisten müssen.

Wir sind es, die früher aufstehen müssen.

Wir sind es, die nicht gut genug sind.

Diese Botschaften sind praktisch fürs Marketing. Denn wer Frauen als Mangelwesen darstellt, kann ein Produkt anbieten, das diesen Mangel vermeintlich behebt.

Es ist ein perfides Businessmodell: Frauen einreden, dass sie nicht gut genug sind, und ihnen danach ein hochpreisiges vier-, fünf- oder sechsstelliges Produkt anbieten, damit sie sich endlich wertvoll fühlen.

Nicht selten werden Frauen dabei zusätzlich unter Druck gesetzt, indem ihnen ein „falsches Mindset“ attestiert wird, sollten sie diese Beträge nicht zahlen wollen oder können.

Das heißt jetzt nicht, dass Selbstständige, die mit anderen Frauen zusammenarbeiten, niemals verkaufen dürfen. Oder dass ihre Produkte nicht das kosten dürfen, was sie wert sind.

Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich einen bestehenden Bedarf bediene und bestehende Probleme lösen will oder ob ich die Frau als defizitäres Wesen inszeniere und es als ihre einzige Möglichkeit darstelle, ein teures Programm zu kaufen.

Manchmal werden noch nicht einmal Ratenzahlungen angeboten (und wenn doch, grundsätzlich immer mit einem saftigen Aufpreis im Vergleich zur Einmalzahlung) und Frauen werden direkt oder indirekt ermuntert, einen Kredit aufzunehmen und Schulden zu machen.

Die dunkle Seite des Female Empowerment treibt Frauen also mit ihren Gaslighting-Praktiken nicht nur in den finanziellen Ruin, sondern erfüllt auch eine Gatekeeping-Funktion, indem sie Selbstverwirklichung nur für Frauen mit entsprechenden finanziellen Ressourcen – oder diejenigen, die bereit sind, sich dafür zu verschulden – zugänglich macht.

„Gaslight, Gatekeep, Girlboss“.

Das ist nicht Female Empowerment sondern ein weißer „Upper Class“-Feminismus, von dem nur die Frauen profitieren, die eh schon privilegiert sind.

Die Tassen, Taschen, Shirts, Hoodies, Notizbücher, Stifte, Mousepads, Handyhüllen, Sticker, Poster, Schlüsselanhänger und Jutebeutel, auf denen „Girlboss“ oder „Girlpower“ gedruckt wird, wirken dagegen fast schon harmlos …

… sind es aber natürlich auch nicht. Hier wird nicht nur Zugehörigkeit durch Konsum erkauft. Die Shirts, auf den „Girlpower“ steht, werden nicht selten von Frauen in Südostasien unter prekären Bedingungen genäht.

Back to the roots

Natürlich ist das Anliegen, Frauen zu stärken und ihnen zu Chancen- und Einkommensgleichheit zu verhelfen, ein wichtiges.

Nur müssen wir Female Empowerment nicht individuell denken, sondern strukturell.

Wir müssen nicht das Vereinbarkeitsproblem von einigen wenigen glücklichen (weißen) Frauen lösen, sondern idealerweise von allen oder zumindest von möglichst vielen.

Wir können mit dem Frauenbild starten, dass Frauen bereits genug sind, so, wie sie sind, und dass sie sich nicht optimieren müssen, um erfolgreich zu werden. Klar dürfen Frauen lernen, wachsen und sich verändern – doch aus intrinsischer Motivation, weil sie ein Thema interessiert und sie es wollen.

Wir können ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten stärken, statt ihnen das Gefühl zu geben, dass ihnen etwas fehlt.

Wir können den Selbstwert von Frauen von Leistung und Erfolg entkoppeln und ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie auch dann wertvoll sind, selbst wenn ein Plan nicht gelingt, selbst wenn sie nichts leisten.

Wir können anfangen, komplexere, realistischere Botschaften auf unseren Kanälen zu verbreiten. Botschaften, die deutlich machen: Der Weg zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit ist nicht immer gerade, einfach und pastellig. Wir können Wege aufzeigen, wie es vielleicht etwas leichter geht.

Wir können für Diversität einstehen und Frauen jeglicher Herkunft, Religion ansprechen und beschäftigen. Wir können darauf achten, dass die Bilder, die wir nutzen, die Vielfalt von Frauenkörpern abbilden, und nicht nur die Norm.

Wir können unsere Botschaften einem Intersektionalitätscheck unterziehen und uns fragen, ob wir hier aus einer privilegierten Position sprechen oder die tatsächlichen Lebensrealitäten, die oft Begrenzungen enthalten, mitdenken.

Wir können bei uns ansetzen und unsere eigenen Mitarbeiterinnen fördern, wertschätzen, respektieren, stärken und angemessen bezahlen.

Und zwar nicht nur am Frauentag, sondern 365 Tage im Jahr.

Inspirationszitathölle 😈 – „Inspirierende“ Zitate, die problematische Botschaften verbreiten

Wie viel Bullshit steckt eigentlich in den beliebtesten und berühmtesten „motivierenden“ und „inspirierenden“ Zitaten und Sprüchen auf Social Media? Eine Menge! Die meisten Inspirationszitate machen uns nicht etwa inspirierter, motivierter und produktiver, sondern nerven und setzen uns gewaltig unter Druck. Ein Erklärungsversuch.

Wie viel Bullshit steckt eigentlich in den beliebtesten und berühmtesten inspirierenden Zitaten und Sprüchen auf Social Media?

The answer may (not) surprise you: Eine Menge!

Die meisten Inspirationszitate machen uns nicht etwa inspirierter, motivierter und produktiver, sondern nerven und setzen uns gewaltig unter Druck.

Doch warum spüren wir eigentlich immer so ein Grummeln im Bauch, wenn „Bro Marketer“ Tobi, 23, auf Insta postet, dass wir stärker sein sollen als unsere Ausreden?

Warum zuckt es immer so komisch in unserem Auge, wenn Girlboss Sophia uns befiehlt, groß zu träumen?